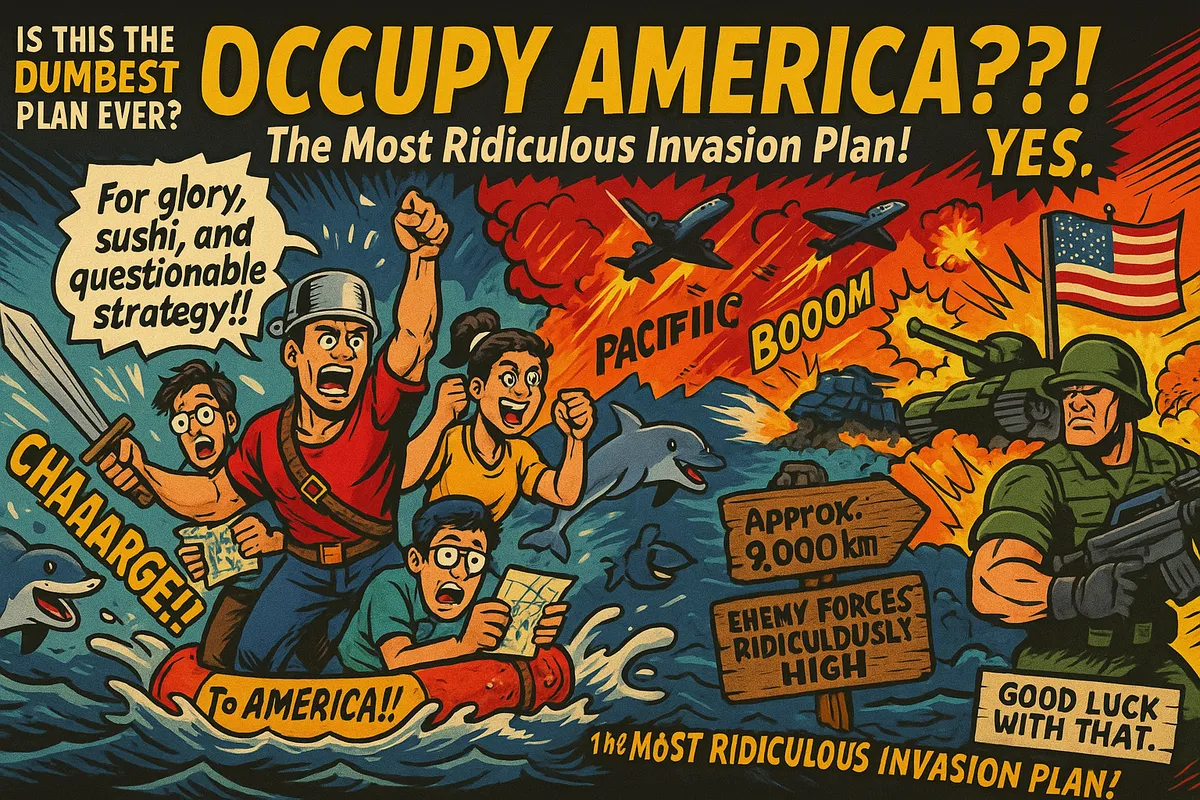

日本がアメリカを占拠する──

そんな話を真顔で語る人間がいたら、まずは体温を測ってもらいたい。もしくは「それ、SFの話?」と確認した方が早いだろう。だがこの手のありえない仮説こそ、現代日本の思考停止や国家幻想、あるいは自意識のズレを浮き彫りにする鏡でもある。

どう考えても不可能。それでもあえて考えてみる。軍事力は?経済は?地政学的に可能?法的に?国民感情的に?いずれの答えも「無理ゲー」の一言に尽きるのだが、それを確認すること自体が、私たちの現実認識をアップデートする手助けになるかもしれない。

さあ、夢と現実の落差にツッコミを入れながら、「日本がアメリカを占拠する」なんて空想の解体ショーを始めよう。

軍事力で勝てる?冗談は陸上自衛隊の定員割れだけにしてくれ

まず冷静に考えてみよう。日本がアメリカを軍事的に占拠する?これはもう、猫がライオンに正面から飛びかかるようなもので、勝ち目以前に挑む理由すら見つからない。

そもそも、日本の自衛隊は「専守防衛」が基本方針。つまり、相手が攻めてこない限り、こっちからは手を出せない。これは平和主義というより、攻めに転じる能力も意思もないという実態の裏返しでもある。そして、その象徴的事実が陸上自衛隊の定員割れ問題。人手不足で国内防衛すら危うい組織が、太平洋越えて他国を占拠などという話になると、それはもはやファンタジーだ。

一方のアメリカは、世界最大の軍事予算を誇り、各地に数百の基地を構える常時臨戦体制の地球の番人。さらに核兵器まで持っている。その相手に、非核三原則に縛られた非核国家が挑む構図は、どう見ても勝ち筋ゼロ。むしろ、自衛隊がアメリカ軍に協力してる現実の方が、よっぽど占拠に近い構図だと言えよう。

つまり、日本がアメリカを軍事で占拠するためには、人員・装備・戦術・法制度・国民感情・外交的正当性、すべてを180度転換する必要がある。うっかり踏み出せば、国際社会から一斉に「どうした日本?」のツッコミが飛んでくることだろう。

攻め込む日本?法律と国民感情が全力でブレーキを踏む

軍事的に無理でも、仮に「やる気」があれば何かできるのでは?

──そう思ったあなた、残念ながら日本という国は、やる気を出そうとした瞬間に自分で自分にストップをかける仕組みになっている。

まず登場するのが、日本国憲法第9条。「戦争しません、武力持ちません、交戦権認めません」。これが堂々と書かれている国が他国を占拠?これはもう、タバコ吸いながら「禁煙中なんで」と言い張るレベルの矛盾だ。

では憲法を変えれば?と考えても、その手続きは茨の道。国会での議論が泥仕合になるのは目に見えているし、国民投票で可決される見込みも薄い。なにせ、日本人の多くは「戦争はイヤ」「平和が一番」で育ってきた。つまり、国民感情がそもそも攻めるという発想を拒否している。

さらに仮に政府が突っ走ったとしても、報道・世論・SNSがフルボッコで批判を展開し、「説明責任ガー」「民主主義ガー」の大合唱が始まるのは必至。その声にビビって引き返すのが、今の日本政治のデフォルトムーブである。

つまり、占拠どころか「占拠したい」と言うだけで、国内から袋叩きにされる可能性が高い。法律と国民感情が一体となって、日本の対外攻勢を事前に窒息させる仕組みになっているわけだ。

経済で征服?バブル崩壊から30年たっても立ち直れませんが何か

「軍事は無理でも、経済ならアメリカに勝てるかも……」と希望を抱いたあなた、それは1980年代に時が止まっている証拠かもしれない。確かに、かつて日本が「世界第2位の経済大国」としてアメリカを脅かした時代はあった。が、それは過去の栄光。今やその面影すら怪しい。

現在のGDPランキングを見れば、アメリカは堂々のトップを独走。しかも規模だけでなく、GAFAを筆頭とするテクノロジー企業群が世界中を支配している。その一方、日本はというと、未だに昭和の産業構造を引きずり、気づけば中国にも抜かれ、今や「いつ世界4位になるか」のカウントダウン中。

さらに、アメリカは基軸通貨・ドルの発行国という究極のチート能力を持っている。一方で日本は、金融緩和の果てに円安地獄にハマり、原材料もエネルギーも値上がりするばかり。内需主導どころか、庶民の生活すら守れない経済状態で、どうやって他国を征服するつもりなのか。

おまけに、バブル崩壊後の30年間で繰り広げられた失われた改革の連続により、政治も財政もガタガタ。企業は内部留保を溜め込み、若者は「将来が不安だから使えない」と財布のひもを締める。どこに攻めの経済があるというのか。

要するに、経済での占拠なんて、身の丈に合わない野望である。まずは自国経済の立て直しが急務であり、それすらできていない今の日本に、アメリカを経済で屈服させるなんて構想は笑い話にもならない。

地理的に無理ゲー。太平洋を泳いで渡るつもりか?

さて、仮に日本が軍事・経済すべてに奇跡的な進化を遂げたとしても、物理的に無理という現実が立ちはだかる。そう、「太平洋」というバカでかい障壁である。

日本列島からアメリカ本土までは直線距離で約1万キロ。歩いていく?無理。飛行機で空挺部隊を?途中で撃ち落とされる。海路で侵攻?その前にアメリカ第七艦隊が挨拶に来て終了である。そもそも自衛隊の輸送能力では、「本土上陸」なんて作戦を完遂するだけの器量がない。大がかりな兵站や継続的な補給なんて、夢物語以前の話だ。

さらに、太平洋のど真ん中にはアメリカの防衛拠点、そう、ハワイが鎮座している。日本にとっての観光天国であるこの島々、アメリカにとっては立派な要塞なのだ。そこに海軍・空軍を駐留させ、敵国が近づけば即対応という体制が整っている。

そして忘れてはいけない。アメリカ本土は二大洋に囲まれた地理的チート国家だ。ヨーロッパやアジアの国々とは違い、両側が海。つまり、攻めるにはとんでもない踏破コストが必要になる。一方で守るには圧倒的に有利。日本からすれば、まるでラスボスの城に入るための裏ダンジョンを攻略するようなものだ。

要するに、「日本がアメリカを占拠する」という構想は、Googleマップを無視して考えられた地理音痴な妄想にすぎない。現実は、想像以上に広くて深い海に阻まれているのだ。

現代の「占拠」ってなに?文化で勝つつもりならアニメと寿司だけじゃ足りない

「軍事も経済も無理。でも日本には文化がある!」

そう叫びたくなる気持ちはわかる。アニメ、漫画、寿司、着物、侍、カワイイ文化──確かに日本のソフトパワーは世界で愛されている。だが、それと占拠はまったく別の話だ。

まず、文化が浸透したからといって、その国の主権が奪われるわけではない。アメリカの若者が日本のアニメに夢中になっても、彼らが選挙で「今日からアメリカは日本に統治されます」と票を投じることは絶対にない。どれだけラーメンが流行っても、国防総省の職員が「味噌派なので降伏します」とはならないのだ。

さらに言えば、日本の文化が世界に広まっている一方で、日本の生活や制度そのものがアメリカナイズされている現実も忘れてはならない。ファーストネームで呼び合う職場文化、ブラックフライデーの導入、ハンバーガーとコーラに支配された食生活……。よくよく見れば、文化的に占拠されているのは、むしろこちら側である。

もちろん、ソフトパワーには国際的影響力を高める力がある。しかしそれは外交やビジネスでの好感度アップレベルの話。国家を支配するような次元の影響力ではない。ましてやアメリカのような巨大多文化国家に、日本のカルチャーが上書き保存されるなど、期待する方がナンセンスである。

結局のところ、「文化でアメリカを占拠する」という発想は、努力不要で勝てるような都合のいいファンタジーにすぎない。占拠という言葉の意味を、今一度辞書で引いてから語ったほうがいいだろう。

まとめ:「占拠」という発想がすでに時代遅れだという皮肉

ここまで見てきたように、日本がアメリカを占拠するなどという構想は、軍事・経済・地政学・法律・世論・文化、すべての観点で成立しない。そしてそれ以上に問題なのは、いまだに「占拠」という言葉を使って物事を語ろうとする、その発想の古さそのものだ。

21世紀の国際社会において、国家間の影響力争いは武力や占領ではなく、経済の連携・技術の競争・価値観の共鳴といった、もっと見えにくい形で行われている。物理的な領土を取ったところで、グローバル経済の中では大して意味を持たない。むしろ、侵略行為は一瞬で国際的孤立への片道切符だ。

にもかかわらず、「いつか日本がアメリカを倒す」などというロマンにすがる思考は、どこかで過去の栄光を忘れられない証でもある。バブル時代の夢、戦後復興の勢い、世界が日本を称賛したあの頃。それらが幻想となった今、「占拠」という言葉だけが宙に浮いている。

現実を見よう。いま必要なのは占拠ではなく、再生だ。目の前の出生率と少子高齢化、沈む実質賃金、失われ続ける将来ビジョン。これらと向き合わずにアメリカどうこう言っても、ただの現実逃避にしかならない。

つまり、日本が本当に「強い国」になりたいのなら、まず占拠ではなく、自国の立て直しという戦いから始めるべきだ。そしてその戦場は、他国ではなく、我々自身の中にある。