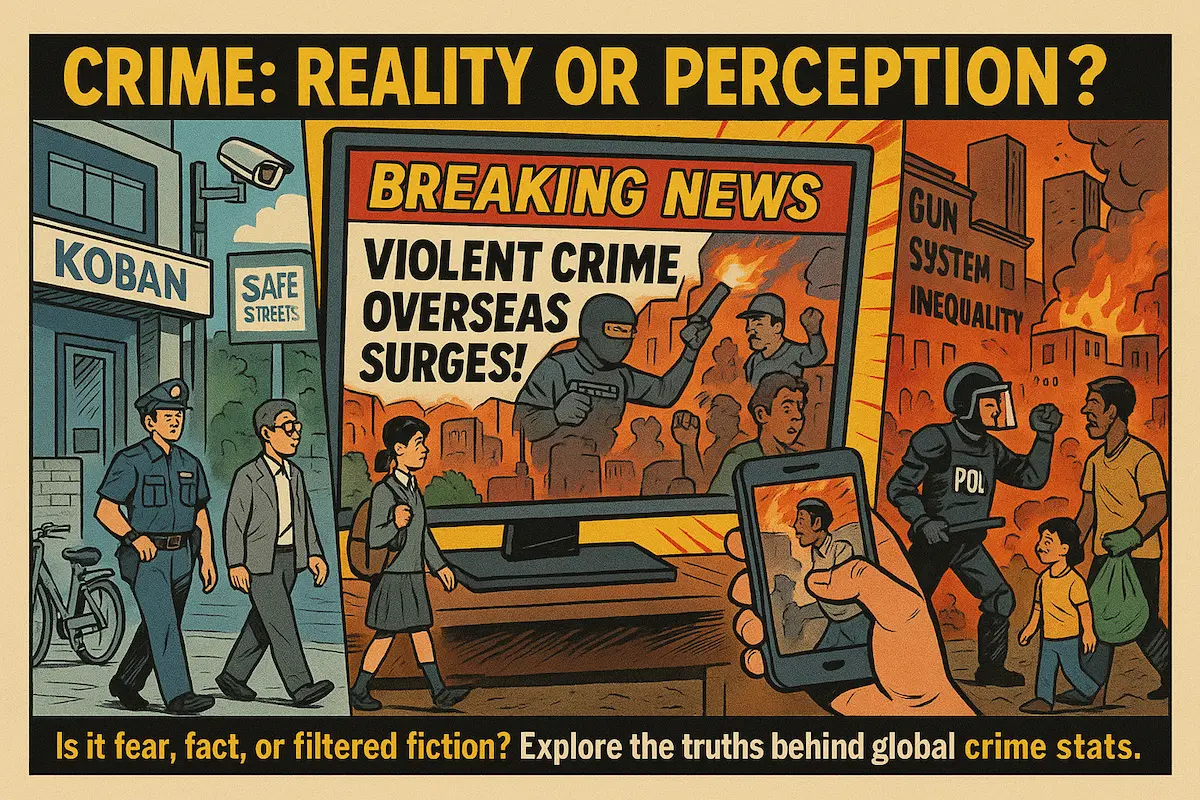

「海外は日本よりも犯罪が多い」「外国人は刑務所に入ることを恐れていない」――こうした印象を持つ人は少なくない。しかし、果たしてそれは事実に基づいた認識なのだろうか。犯罪の多寡を単純な数字だけで語ることはできない。国ごとに異なる社会構造、法制度、文化的背景が絡み合い、犯罪発生の要因やその捉え方に大きな差が生じている。

本記事では、国際的な犯罪統計や司法制度の違いをもとに、海外の犯罪率が高く見える理由、そして刑務所に対する社会的な意識の違いについて考察する。日本と諸外国とのギャップを正しく理解することで、単なるステレオタイプを超えた現実が見えてくるはずだ。

犯罪率の国際比較:本当に海外の方が多いのか?

「海外は犯罪が多い」という漠然とした印象を持つ人は多いが、それは統計的な事実に裏付けられた認識なのだろうか。実際のところ、犯罪の発生率は国によって大きく異なり、地域や犯罪の種類によっても傾向は大きく変わる。

たとえば、国連薬物犯罪事務所(UNODC)のデータによると、殺人発生率が高い国は中南米やアフリカの一部に集中しており、これらの地域では政治的不安定や麻薬取引、ギャングの存在が背景にある。一方、ヨーロッパ諸国やアジアの先進国では殺人率は比較的低く、むしろ日本と同水準かそれ以下の国も存在する。

また、窃盗や強盗といった財産犯罪に関しても、都市化の進行や所得格差、監視体制の違いが影響しており、一概に「海外=危険」と断定することはできない。特に欧米諸国では、軽微な犯罪もすべて記録される傾向があり、統計上の件数が増える要因にもなっている。

さらに、犯罪の定義やカウント方法そのものが国によって異なる点にも留意が必要だ。たとえば、ある国では軽犯罪として分類される行為が、別の国では犯罪として記録されないこともある。そのため、単純な数値比較だけでは実態を正確に把握することは難しい。

社会構造の違いが犯罪に与える影響

犯罪発生の背後には、単なる個人の動機だけでなく、その社会が抱える構造的な問題が深く関係している。各国における貧困の程度、教育制度の整備状況、雇用の安定性、さらには社会保障制度の有無といった要素は、犯罪率に大きな影響を及ぼす。

特に貧困は、犯罪と強い相関関係を持つ要因とされている。生活に必要な物資や資源を得る手段が乏しい状況下では、窃盗や強盗といった財産犯罪が増加する傾向がある。また、教育の機会が制限されている社会では、若年層が正規の就労ルートから逸脱し、非行や組織犯罪に巻き込まれるリスクも高まる。

さらに、失業率の高さも無視できない要素である。就業機会が少なく、経済的な安定を得られない社会では、合法的な手段では生活が成り立たないと考える者が増え、犯罪に走る動機が強まる。一方で、社会保障が充実している国では、こうしたリスクが一定程度軽減される傾向がある。

加えて、家庭環境や地域社会のつながりの有無といった、非制度的な要素も犯罪の抑止力となりうる。都市化が進んだ国や地域では、近隣住民との関係が希薄になり、地域ぐるみの監視機能が低下することで、犯罪の温床になりやすい側面もある。

法制度と警察の対応の差

各国の犯罪率を比較する際に見落とされがちなのが、法制度や警察の捜査体制の違いである。そもそも「犯罪」とされる行為の範囲や、法の運用方法は国によって大きく異なり、それが統計上の数値や人々の行動にも影響を及ぼしている。

たとえば、同じ行為でもある国では犯罪とされ、別の国では合法とみなされることがある。薬物使用や売春、軽微な窃盗などは、その典型的な例である。こうした定義の違いは、犯罪件数や検挙率を単純に比較することを難しくしている。

また、警察の組織力や捜査能力も犯罪発生の抑止や摘発率に直結する要素である。国家によっては、治安維持のための予算や人員が不足しており、重大犯罪であっても適切に対処できない場合がある。一方、先進国の多くでは監視カメラやIT技術を用いた犯罪予防・捜査体制が整備されており、犯罪抑止力が高まっている。

さらに、司法制度の運用方針も影響する。厳罰主義を採る国では重罪に対する抑止力が強い一方で、軽犯罪の処罰が寛容な国では、窃盗や暴力行為が繰り返されやすい傾向がある。また、被疑者の権利保護を重視するか、社会秩序の維持を優先するかといった方針の違いも、犯罪者の処遇に反映される。

刑務所に対する意識の違いと文化的背景

日本と諸外国では、刑務所に対する認識や捉え方に大きな違いが存在する。これらの文化的背景は、犯罪抑止や更生へのアプローチにも大きく影響を及ぼしている。

日本においては、刑務所は「社会からの隔離」や「罰の場」として強く認識されており、服役経験があることは社会的信用の大きな損失を意味する。そのため、多くの人々にとって刑務所に入ることは強い心理的・社会的な抑止力となっている。

一方、欧米諸国や一部の中南米、アフリカの国々では、必ずしも刑務所に対する社会的スティグマが強いとは限らない。特に貧困層やマイノリティの間では、身近な家族や知人に服役経験者が多く、刑務所に入ること自体が「特別な出来事」として認識されにくい環境も存在する。

また、多くの先進国では、刑務所は単なる懲罰施設ではなく、教育や職業訓練、更生支援を提供する「再社会化の場」としての性格を強めている。服役者の人権を尊重し、出所後の社会復帰を前提とした制度設計がなされている場合も多い。これにより、刑務所を「やり直しの機会」として捉える文化も生まれている。

一方で、収容環境の劣悪さや過剰な自由の制限が問題となっている国もある。とりわけ発展途上国や独裁体制下にある地域では、刑務所が人権侵害の温床となっているケースも報告されている。

「刑務所に躊躇がない」と感じられる理由とは?

一部の外国人が犯罪に対して躊躇を示さないように見える背景には、複数の要因が複雑に絡み合っている。これは単なる個人の倫理観や文化の違いだけでは説明しきれず、社会構造や制度的な背景が大きな影響を与えている。

まず注目すべきは、再犯の多さと刑務所の出入りの「常態化」である。特に貧困層や社会的弱者が多くを占める地域では、刑務所に入ることが珍しくなく、家族や知人に経験者が多いために心理的なハードルが低くなる傾向がある。このような環境では、刑務所を「生活の延長」として受け入れてしまう意識が形成されやすい。

また、出所後に社会復帰が難しい国や地域では、「刑務所の方が衣食住が保証されている」と感じる人も少なくない。ホームレス状態や無職で生きる不安定な日常よりも、刑務所の方が相対的に安定した生活を送れると考える人もおり、これが犯罪抑止の機能を弱めている場合がある。

加えて、法の権威や国家権力への信頼の差も無視できない。日本では法制度への信頼が高く、逮捕や刑罰に対する畏怖の感情が広く共有されている。一方、国家への不信感が強い国では、「法に従うこと自体の意味」に疑問を持つ者もおり、罰の正当性が薄れていることがある。

さらに、刑罰の重さや収容環境の厳しさが必ずしも犯罪抑止につながらないケースも多い。刑務所が教育や更生の場として機能せず、単に時間を過ごす場と化している場合、人々は服役を恐れるどころか、避けがたい現実として受け入れてしまう傾向がある。

まとめ:海外の犯罪事情を正しく理解するために

海外における犯罪の多さや、刑務所に対する人々の態度に関しては、しばしば表面的な印象や報道に基づいて語られがちである。しかし、実際にはそれぞれの国の社会構造、法制度、文化的背景が複雑に絡み合い、単純な比較や評価が難しい問題であることが分かる。

犯罪率の高さには、貧困や教育機会の格差、失業、社会保障の不備といった社会的要因が深く関係しており、これらを抜きにして犯罪を語ることはできない。また、刑務所の役割や運用方針も国によって異なり、懲罰よりも更生を重視する制度がある一方で、収容自体が目的化している国も存在する。

「刑務所に入ることに躊躇いがない」と感じられる背景にも、生活環境や制度不信、再犯リスクの常態化など、構造的な課題が横たわっている。これは単なる道徳や価値観の違いではなく、それぞれの国が抱える現実の一部として理解すべき問題である。

日本と海外との比較を行う際には、表面的な印象にとどまらず、各国の状況を正確に把握し、社会的文脈に根ざした冷静な視点を持つことが求められる。犯罪や刑罰の問題を正しく理解することは、グローバル化が進む現代において、より広い視野で安全や正義を考えるうえでも重要な一歩となる。