湿気が多い季節や場所では、カビやニオイの原因になることもあり、除湿対策は欠かせない。その中でも手軽に使える「除湿剤」は、押入れやクローゼット、靴箱などで広く活用されている。しかし、なぜ除湿剤は水を吸収し、容器の中に水が溜まっていくのか。その仕組みについては意外と知られていない。

本記事では、除湿剤が水を取り込むメカニズムや使われている成分、種類ごとの特性、そして効果的な使い方について詳しく解説する。

除湿剤の基本構造と成分

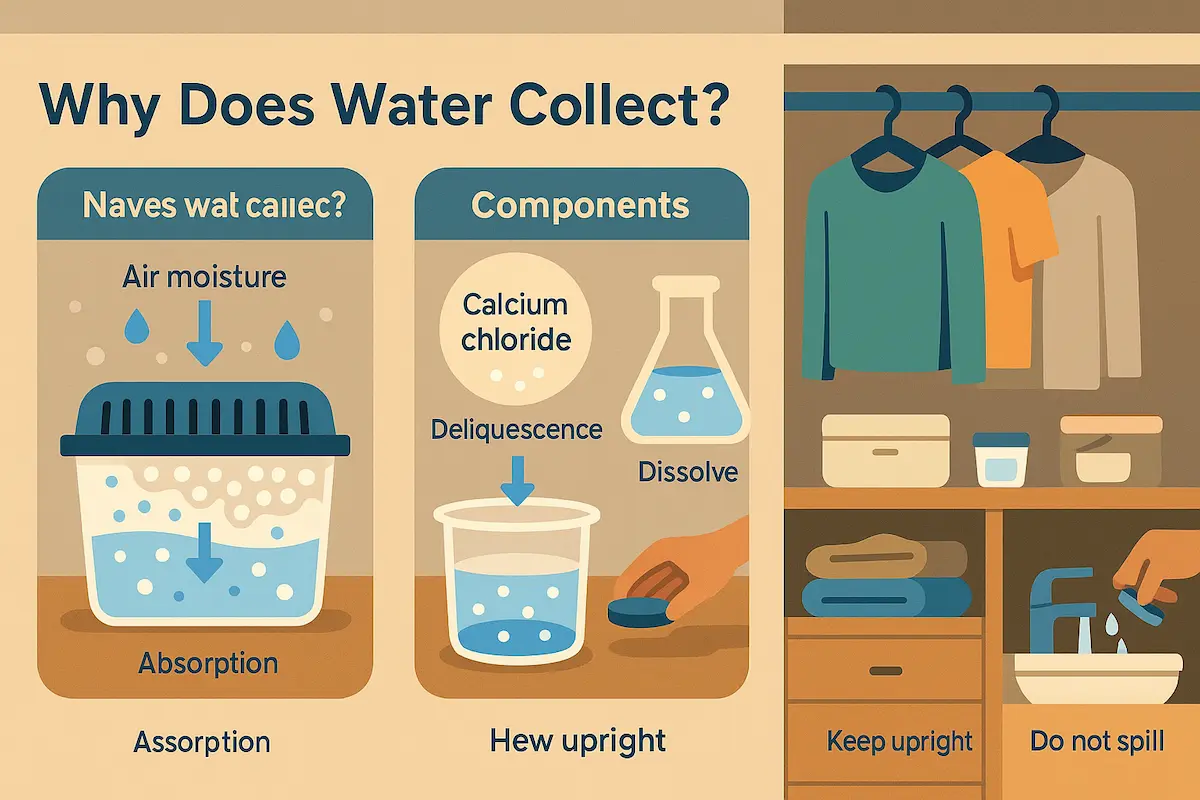

市販の除湿剤は、主に「容器」「吸湿剤」「水受け」の3つの要素で構成されている。これらは湿気を吸収し、目に見える形で水として溜める機能を果たしている。

容器はプラスチックなどで作られており、空気中の湿気を取り込めるよう通気性を確保している。一方、吸湿剤は除湿の主役であり、代表的な成分として塩化カルシウムやシリカゲルなどが使用される。これらの成分は空気中の水分と反応し、水として固定・溜める性質を持っている。

吸湿剤が水分を吸い取ると、その水は容器内の下部にある水受け部分に溜まっていく。このように、除湿剤は空気中の水分を固体→液体へと変化させるプロセスによって、視覚的にも除湿効果が確認できる仕組みになっている。

除湿剤が水を吸う仕組みとは?

除湿剤が水を吸収するメカニズムは、主に吸湿性の高い成分が空気中の水分と化学反応を起こすことによって成立している。中でも多く使用されている塩化カルシウムを例に、その反応過程を見ていく。

塩化カルシウムは非常に吸湿性が高く、空気中の水分と接触すると速やかにそれを吸収する。最初は白い固形の粒状であるが、水分を取り込むことで徐々に溶け出し、液体状の塩化カルシウム水溶液へと変化していく。この反応によって、空気中の湿気が除湿剤内に取り込まれ、目に見える「水」として容器の下部に蓄積される。

シリカゲルタイプの除湿剤では、化学反応ではなく物理的吸着が主体となる。シリカゲルの内部には無数の微細な孔(ポーラス構造)があり、その表面に水分子が吸着することで湿気を取り込む仕組みだ。ただし、こちらは水として液体になるわけではなく、見た目には変化がわかりにくいのが特徴である。

種類別に見る除湿剤の特徴と吸湿原理

除湿剤にはいくつかの種類があり、それぞれに使われる成分や吸湿の仕組みに違いがある。用途や場所に応じて最適なタイプを選ぶことが、効果的な湿気対策につながる。

シリカゲルタイプ

シリカゲルは透明または青・橙色の粒状の吸湿剤で、主に物理的な吸着によって湿気を取り込む。空気中の水分子がシリカゲルの内部にある微細な孔に吸着される構造で、水に変化するわけではないため、液体が溜まることはない。また、青→ピンクや橙→緑といった色の変化によって吸湿の限界が視認できるタイプもあり、再生可能な製品も多い。

塩化カルシウムタイプ

最も一般的な除湿剤であり、押入れやクローゼットなどに広く使用されている。塩化カルシウムは空気中の水分と化学反応を起こし、固体から水溶液へと変化するため、除湿効果が見た目にもわかりやすい。ただし、一度溶けてしまった塩化カルシウムは再利用できないため、使い切りでの交換が前提となる。

活性炭タイプなどその他のタイプ

活性炭を使った除湿剤は、吸湿だけでなく脱臭効果も兼ね備えており、靴箱や冷蔵庫など臭いが気になる場所に適している。吸湿のメカニズムは主に物理的吸着で、湿気だけでなく臭気成分も同時に吸着する特徴がある。ただし、吸湿能力はシリカゲルや塩化カルシウムに比べてやや劣る。

除湿剤に水が溜まるまでの流れ

除湿剤に水が溜まる現象は、吸湿性成分が空気中の水分を取り込み、それを液体として分離・蓄積する一連の過程によって起こる。ここでは、塩化カルシウムタイプを例に、その流れを段階的に説明する。

まず、容器の上部に配置された吸湿剤(塩化カルシウム)が空気中の湿気と接触すると、水分子を取り込む化学反応が始まる。この反応により、塩化カルシウムは徐々に溶解し、水溶液(塩化カルシウム液)となっていく。

次に、生成された水溶液は重力によって下部の水受けスペースに移動する。容器の設計上、吸湿剤が置かれている部分と水が溜まる部分は物理的に分かれており、吸湿剤が直接水に浸からないようになっている。

こうして時間の経過とともに、容器の下部には透明な水が目に見える形で溜まっていく。この水は、もともと空気中に存在していた湿気が除湿剤によって変化したものであり、空気中の水分を可視化した結果とも言える。

溜まった水は蒸発しにくくなる構造のため、放置しても再び湿気として空気中に戻ることはない。これにより、持続的かつ確実な除湿効果が得られる。

効果的な使い方と注意点

除湿剤の性能を最大限に引き出すためには、正しい設置場所の選定と適切な管理が重要である。誤った使い方をすると、効果が半減するだけでなく、トラブルの原因にもなり得る。

まず、除湿剤は密閉性の高い空間で使用することが基本である。押入れ、クローゼット、シューズボックス、収納棚など、空気の流れが少なく湿気がこもりやすい場所が最も効果的である。逆に、風通しの良い場所や広すぎる空間では、吸湿剤が空気中の水分を十分に取りきれず、期待した効果が得られにくい。

設置する際には、容器の向きを間違えないよう注意し、倒れにくい安定した場所に置くことが求められる。特に塩化カルシウムタイプは、内部に液体が溜まるため、倒れると中身が漏れ出す恐れがある。

また、使用期間の目安や水が溜まった量を定期的に確認し、吸湿能力が限界に達したらすみやかに交換することが必要だ。使用済みの除湿剤は自治体の指示に従って適切に処分する。

注意点としては、子どもやペットが誤って触れないような位置に設置すること、開封後の吸湿剤は再密封ができないためすぐに使用を開始することなどが挙げられる。

除湿剤が水を取れなくなる原因とは?

除湿剤を使用しているうちに、「水が全く溜まらない」「除湿効果を感じない」といったケースに直面することがある。こうした現象には、いくつかの典型的な原因がある。

最も多い原因は、吸湿成分の飽和である。特に塩化カルシウムやシリカゲルなどは、一定量の湿気を吸収すると、それ以上は水分を取り込めなくなる。すでに飽和状態に達している場合は、当然ながら新たな水は溜まらない。そのため、使用開始からある程度の期間が経過した場合は、まず吸湿剤の状態を確認する必要がある。

次に考えられるのは、設置環境の問題である。通気性が高すぎたり、そもそも湿度が低い場所に除湿剤を置いている場合、吸湿剤が働くべき水分が空気中に存在しない。そのため、水が溜まらないのは除湿剤の不良ではなく、環境に適していないことが原因となっている場合がある。

また、パッケージの未開封や密封ミスによって、吸湿剤が空気に触れていないケースもある。除湿剤は開封して初めて吸湿を始める構造になっているため、包装が残ったままでは効果を発揮しない。開封直後に湿気を避けて保管しようとして袋に戻すなどの行為も、性能低下を招く要因となる。

さらに、高温環境では吸湿成分が加水分解しやすくなり、本来の性能を発揮しにくくなる場合もある。直射日光が当たる場所や高温になる室内では、除湿剤の使用は避けたほうがよい。

まとめ:除湿剤の仕組みを理解して湿気対策に活かそう

除湿剤が水を取る仕組みは、使用されている吸湿成分の性質によって成り立っている。特に塩化カルシウムのような化学反応型の成分は、空気中の湿気を取り込み、水溶液として容器内に可視化する効果がある。一方で、シリカゲルや活性炭などは物理的に湿気を吸着することで除湿を行い、それぞれ異なる特性と使用用途を持っている。

また、除湿剤は設置環境や管理方法によって効果が大きく左右される。密閉空間での使用や定期的な状態確認、適切な交換タイミングが、高い除湿効果を維持するためのポイントとなる。逆に、湿度の低い場所や高温環境ではその性能が十分に発揮されないこともあるため、状況に応じた使い方が重要である。

除湿剤の仕組みを理解すれば、ただ設置するだけではなく、より効果的に湿気をコントロールすることが可能になる。適切な種類を選び、正しく使うことで、カビや臭いを防ぎ、快適な空間を維持するための大きな助けとなるだろう。