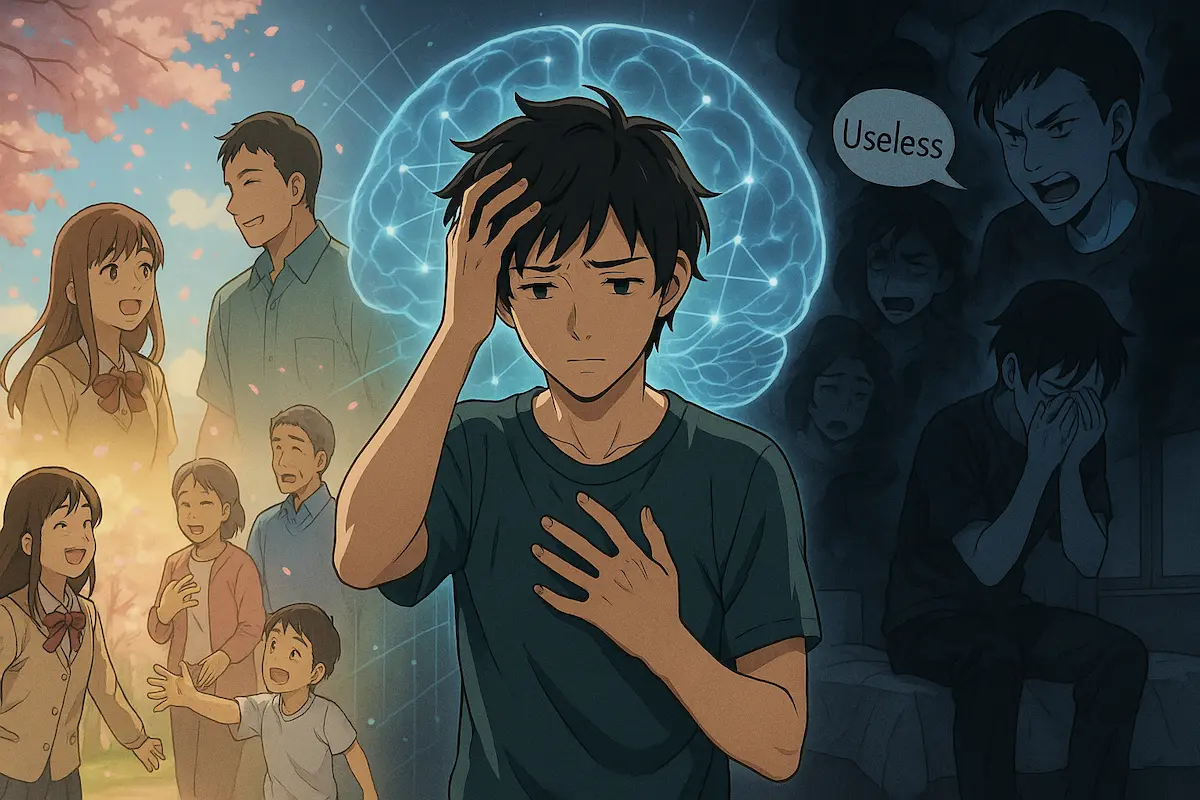

楽しい出来事があったはずなのに、ふとした瞬間に思い出すのは、過去の失敗や人間関係での嫌なやり取り。なぜ人は、良いことよりも悪いことを思い返しがちなのか。この問いは、多くの人が日常的に感じている素朴な疑問でありながら、心理学・脳科学・進化論といった幅広い分野から説明が試みられている。

本記事では、人がネガティブな出来事を記憶しやすく、思考の中で反芻してしまう理由について、脳の構造や心理的傾向、進化的背景といった観点から丁寧に解き明かしていく。また、こうした思考の偏りがもたらす影響と、それにどう向き合うべきかについても、科学的知見をもとに具体的な対処法を提示する。

ネガティブ思考は人間の本能か?──進化心理学の視点

人が嫌な出来事に強く反応し、それを長く記憶する傾向は、単なる性格や育ちによるものではない。進化心理学の観点から見ると、この傾向には明確な「生存戦略」としての意味がある。

生存のために備わった「ネガティビティ・バイアス」

「ネガティビティ・バイアス(negativity bias)」とは、人間がポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く反応しやすいという認知の偏りを指す。この傾向は、原始時代の過酷な環境下において、外敵や自然災害、有害な食物といった「生命に関わる危険」に敏感であることが、生存に直結していたことに由来するとされる。

ポジティブな出来事──たとえば美味しい果実を見つけることや仲間との交流は確かに重要だったが、それ以上に、危険をいち早く察知し、それを回避する能力が生死を分けた。ネガティブな経験が記憶に強く残るのは、それを繰り返さないための「脳の備え」とも言える。

危険の記憶は脳に刻まれやすい理由

進化の過程で人類の脳は、恐怖や不快といった感情に特に敏感な構造へと発達した。特に、脳の「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる部分は、危険や不快を検出し、それに即座に反応する働きを持つ。この扁桃体が活性化すると、身体は即座に警戒態勢に入り、逃避や戦闘の準備を整える。

さらに、こうした経験は「海馬」と呼ばれる記憶形成の中枢にも強く作用する。つまり、危険な出来事に関する記憶は、より詳細に、かつ長期にわたって脳内に保存されやすい構造になっているのだ。

脳の構造から見る「嫌なことが頭から離れない」仕組み

嫌な出来事を思い出してしまう現象は、脳の情報処理の仕組みに深く関係している。とくに記憶や感情に関与する特定の脳部位の働きが、この「ネガティブな反芻(はんすう)」を引き起こす要因となっている。

扁桃体と海馬の役割

扁桃体は恐怖や怒りといった強い感情に対して敏感に反応する領域であり、脳内警報装置とも言える。この扁桃体が刺激されると、同時に海馬がその状況を記録しようとする。つまり、「危険」と判断された出来事ほど、詳細に記憶されやすくなる。

さらに、扁桃体が活性化した状態では、理性的な判断を担う前頭前野の働きが一時的に抑制される。このため、過去の嫌な記憶が浮かぶと、それに伴う不快な感情だけが強く意識され、論理的な処理が追いつかなくなる。結果として、同じ記憶を何度も繰り返し思い返すことになる。

感情と記憶の強い結びつき

脳内では感情を伴う記憶の方が、そうでない記憶よりも長く、強く保持されやすい。特にネガティブな感情は「アラーム」のような役割を果たし、脳にその重要性を強く刻み込む。これにより、人は「もう済んだこと」や「小さな出来事」に対してさえも、過剰に反応してしまう傾向がある。

この構造的な仕組みの中で、人は嫌な出来事を「忘れよう」としても、それがかえって意識の表面に浮かびやすくなるという逆効果も生じる。これは「皮肉過程理論」とも呼ばれ、記憶を抑え込もうとする努力が、かえってその記憶を強化してしまう一因とされている。

ストレスと反芻思考(ルミネーション)の関係

嫌な出来事を何度も思い返してしまう「反芻思考(ルミネーション)」は、心理的ストレスと深い関係がある。この思考パターンは一時的には問題解決を試みるようにも見えるが、実際にはネガティブな感情を長引かせ、心の健康に悪影響を及ぼすことが多い。

嫌なことを繰り返し思い出すメカニズム

反芻思考は、未解決の問題や納得できない出来事に対して、「なぜあんなことが起きたのか」「あのときこうしていれば」といった形で思考を繰り返すことで特徴づけられる。この繰り返しは、原因の解明や納得を求める姿勢の延長線上にあるものだが、多くの場合、解決には至らず、かえって疲労感や無力感を強める。

脳科学的には、反芻思考はデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼ばれる脳の活動パターンと関連している。これは、外的な刺激がないときに活性化する神経ネットワークで、自己関連的な思考、過去の記憶、将来の心配といった内省的な活動に関与している。DMNが過剰に働くと、ネガティブな内容にとらわれやすくなる傾向がある。

うつや不安障害との関連性

反芻思考は、うつ病や不安障害とも密接な関連があるとされている。特にうつ状態にある人は、ネガティブな出来事を自己否定的な文脈で繰り返し思い出し、自己評価をさらに低下させる。この悪循環が、症状を長期化させる一因ともなる。

また、不安障害の場合も、未来に対する過剰な心配がDMNを刺激し、まだ起きてもいない出来事に対する恐れを反復的に想像させる。これにより、心身ともに慢性的なストレス状態に陥りやすくなる。

「良いこと」はなぜすぐに忘れてしまうのか

嫌なことはいつまでも記憶に残るのに、楽しかった出来事や嬉しかった瞬間は驚くほど早く記憶から薄れてしまう。これは単なる印象の違いではなく、脳の認知的な傾向や注意の向け方に起因する現象である。

ポジティブな出来事の記憶の脆弱性

ポジティブな出来事は、たとえ感情的には高揚していたとしても、脳にとって「危険信号」ではないため、記憶の優先順位が低くなる傾向がある。つまり、脳は「この出来事は生命に影響しない」と判断し、詳細な記憶として保存しにくい。

また、良い出来事はその場限りで完結することが多く、後に思い出して分析したり、原因を探ったりする機会も少ない。こうした「思考の再利用」が少ない記憶は、脳内での定着も弱く、自然と忘れられていく。

意識的な注意を払わないと定着しにくい理由

ポジティブな出来事は、無意識のうちに「当然のこと」「うまくいって当たり前」と認識されやすい。その結果、感謝や満足といった感情をじっくり味わう時間が短くなり、記憶としての定着が妨げられる。

このような傾向に対処するためには、良い出来事をあえて意識的に振り返ることが有効とされている。たとえば日記に書き出したり、口に出して感謝を表現したりすることで、脳内での情報処理が深まり、記憶として残りやすくなる。

嫌な記憶にとらわれないための対処法

ネガティブな記憶や思考に引きずられやすい傾向は、人間に共通するものではあるが、放置すれば心の健康を損なう可能性もある。そこで重要なのが、こうした思考に対して意識的に働きかけ、健全な心理状態を維持するための方法である。

注意の向け方を変える認知行動的アプローチ

嫌な出来事を反復的に思い返してしまう場合、その思考を強制的に「止める」ことは難しい。むしろ、注意の方向を変える「リフレーミング(再解釈)」の技法が有効とされている。たとえば、「失敗した」という出来事を「学びの機会だった」と捉え直すことで、ネガティブな感情をやわらげることができる。

認知行動療法(CBT)では、こうした思考のクセを記録し、パターンを可視化することで、より合理的な捉え方への転換を促す。嫌な記憶を「事実」と「解釈」に分けて捉え直すだけでも、反芻思考のループから抜け出す手がかりとなる。

ポジティブな記憶を強化する習慣づけ

ネガティブな思考を減らすだけでなく、ポジティブな記憶や感情を意図的に増やすことも重要である。具体的には、「今日良かったことを3つ書き出す」といったポジティブ日記や、「感謝していることに意識を向ける習慣」が脳に良い影響を与えるとされる。

このような行動は、脳の可塑性(神経のつながりが変化する性質)に基づき、長期的にポジティブな思考習慣を根付かせる効果がある。意識的な訓練により、注意がネガティブに偏るクセを徐々に修正することが可能となる。

まとめ:ネガティブな思考は敵ではなく、使い方が大切

人が良いことよりも嫌なことを深く、長く記憶しやすいのは、単なるネガティブ思考ではなく、生存に適応するために脳が備えた本能的な働きである。進化的視点からも、脳の構造的観点からも、ネガティブな出来事に注意が向くのは自然な現象だ。

しかし、この仕組みが過剰に働くと、ストレスや反芻思考を招き、うつや不安といった精神的な不調に結びつくことがある。だからこそ、ネガティブな思考にとらわれすぎず、意識的にポジティブな記憶を育てる習慣を取り入れることが重要となる。

ネガティブな感情や記憶は、必ずしも排除すべき「敵」ではない。それらを適切に受け止め、整理し、必要であれば視点を変えることで、自己理解や成長の糧とすることも可能である。自分の思考の傾向を知り、それに対する対処法を持つことが、心の健康を保つ第一歩になる。