公園や街中で見かける鳩は、歩くたびに首を前後に動かす特徴的な動作を見せる。この動きは一見するとユーモラスにも見えるが、実は進化的に獲得された重要な意味を持つ行動である。

なぜ鳩は歩行中に首を振るのか?その理由を探ることで、鳩という身近な鳥の行動に隠された高度な適応メカニズムを垣間見ることができる。

鳩が首を前後に動かす理由とは?

鳩が歩く際に首を前後に動かすのは、単なる癖や無意味な動きではない。この行動は視覚安定化と呼ばれる生理的なメカニズムに基づくものであり、移動中でも周囲の状況を正確に把握するために重要な役割を果たしている。

視覚安定化とは、身体が動いても視界がぶれないように保つ仕組みを指す。人間であれば、目の中の筋肉や脳の働きによって視界のブレを補正するが、鳩はそれとは異なる方法を取っている。彼らは歩行の際に首を一時的に静止させ、その間に体だけを前に進める。この動きによって、頭部が一瞬「静止」した状態となり、網膜に映る景色が安定するのだ。

つまり、鳩の首の前後運動は、視界をぶらさずに移動するための視覚的な補正行動である。特に地上で餌を探す際には、動きながらも細かな視覚情報を正確に捉える必要があり、この首の動きはその目的にかなった非常に効率的な戦略といえる。

視覚安定化とは何か?「ホールドフェーズ」と「スラストフェーズ」

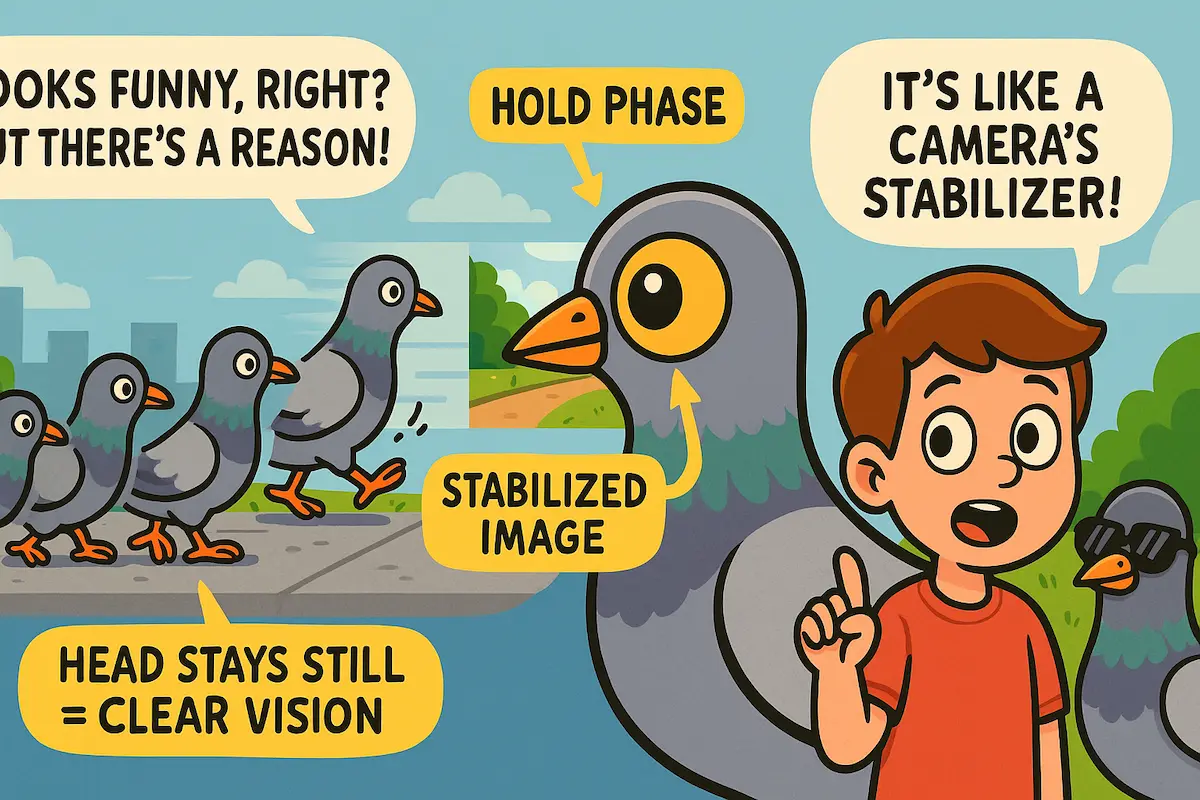

鳩の歩行時の首の動きは、専門的には「ホールドフェーズ(Hold phase)」と「スラストフェーズ(Thrust phase)」の2つの段階に分けて説明される。

まずホールドフェーズとは、鳩が一歩踏み出した直後、首を一定の位置に保ったまま体だけを前に進める段階を指す。このとき、首は一瞬静止しており、頭部の位置が動かないことで網膜に映る風景が安定し、周囲の物体や餌の位置を正確に把握することができる。

次にスラストフェーズでは、静止していた首が素早く前方へと移動し、再び次のホールドフェーズへとつながる。この首の前進は次の視覚安定区間を得るための準備動作であり、鳩はこの2つのフェーズを交互に繰り返すことで、歩行中にも視覚のブレを最小限に抑えている。

このメカニズムは、飛翔時には不要とされ、主に地上での歩行時に用いられる。実際、スローモーション映像を用いた研究では、鳩が視覚を必要としない場面(暗所など)ではこの首の動きが抑制されることも確認されており、意識的な視覚補助としての意味合いが強いことが示唆されている。

他の鳥も同じ動きをするのか?

鳩のように歩く際に首を前後に動かす行動は、鳩特有のものではない。実際には、多くの鳥類に共通して見られる行動であり、とりわけ地上を歩いて採餌する種に顕著である。

例えば、ツルやサギ、ニワトリなども歩行中に首を前後に動かす。この行動の基本的な目的は、鳩と同様に視覚の安定化にあると考えられている。ただし、首の可動範囲や頻度、動きの速さなどは種によって異なり、環境や生態的ニーズによって進化的な差異が生じている。

一方で、すべての鳥がこのような動きをするわけではない。例えばカモメやタカなど、地上での採餌をあまり行わない鳥類や、飛翔による移動が主な種では、首の前後運動は目立たない傾向にある。また、ハトの中でも飛行中にはこの動きがほとんど見られず、視覚補正の方法が異なる場面では使用されないことも分かっている。

なぜ飛ぶ鳥なのに視覚をそこまで安定させる必要があるのか?

「空を飛ぶ鳥」である鳩が、なぜ地上での視覚安定にこれほどまで神経を使うのか。その理由は、鳩の生活様式と採餌行動に深く関係している。

鳩は、飛行によって移動するものの、実際の採餌はほとんど地上で行う。特に都市部や公園などでは、落ちている種子やパンくずなどの小さな餌を見つけ出して食べている。こうした微細な対象物を正確に識別するには、動きながらも視界を安定させる能力が不可欠となる。

また、鳩は捕食動物から身を守るためにも、周囲の動きを素早く察知しなければならない。そのため、歩行中に視界がぶれてしまうと、餌の発見だけでなく、危険の察知にも支障をきたす可能性がある。首の前後運動による視覚安定化は、こうした生存上の必要性に応える適応的行動といえる。

さらに、飛行中とは異なり、地上での移動では視点が低く、対象物との距離も近いため、細かな視覚調整がより重要になる。鳩の首の動きは、飛ぶ鳥であっても地上での活動に最適化された行動であり、単なる習性ではなく進化によって獲得された戦略なのである。

まとめ:鳩の首の動きに隠された「見え方」の工夫

鳩が歩くたびに首を前後に動かすのは、単なる癖やコミカルな仕草ではなく、視覚を安定させるための高度な行動戦略である。この行動は、「ホールドフェーズ」と「スラストフェーズ」の繰り返しにより、歩行中でも頭部の位置を一定に保ち、網膜上の映像をぶらさずに保つ役割を果たしている。

こうした視覚安定化の仕組みは、鳩に限らず他の地上性の鳥類にも見られ、特に地上で採餌を行う種において顕著である。鳩は飛ぶ能力に長けている一方で、地面での活動が非常に多く、視覚による情報取得が生存に直結する。そのため、歩行中にも視界を安定させる必要があり、首の前後運動はそのために進化した適応的な動作といえる。

身近な存在である鳩の動きには、意外なほど洗練された「見え方」の工夫が隠されている。何気ない行動の背後には、生き延びるための知恵と進化の成果が凝縮されているのである。