地球上の生物は重力や慣性といった自然法則のもとに存在している。日常生活の中で私たちが高速で回転する場面はほとんどなく、もし生物が「超高速」で回転を続けた場合、どのような影響が生じるのかは直感的に想像しにくい。しかし、物理学や生物学の観点からその状況を分析すれば、遠心力や内部構造へのダメージ、生命維持に関わる深刻なリスクが浮かび上がってくる。

本記事では、回転運動の基礎から、生物の体に起こる変化、実際の事例やフィクションとの比較まで、科学的視点でこの疑問に迫っていく。

回転運動とは何か?──基礎物理の視点から

物体が軸を中心として一定の速度で回り続ける運動を「回転運動」と呼ぶ。これには角速度や回転半径といった概念が関わっており、回転の速さや回転時に働く力を定量的に表す際に用いられる。

回転運動において重要なのが「遠心力」である。これは回転している物体に対して外向きに働く見かけの力で、回転速度が上がるほど大きくなる。たとえば、コーヒーカップの中の液体が回転によって外側に押しやられる現象も、遠心力によるものだ。生物が回転した場合も、体内のあらゆる器官や組織がこの力にさらされることになる。

また、回転軸に近い部分と遠い部分とでは、受ける力の大きさに差が生じる。遠心力は回転半径に比例して増加するため、末端部(たとえば手足や頭部)ほど強い力を受けることになる。この点が、生物が超高速で回転した際の影響を理解するうえで重要なポイントとなる。

生物にかかる負荷──遠心力の影響とその限界

生物が超高速で回転した場合、最も深刻な影響を与えるのが遠心力による物理的ストレスである。回転によって発生する遠心力は、生物の内部構造を破壊しかねないほど強力になる。

まず影響を受けるのが血液や体液の流れである。遠心力により、これらは回転軸から遠い方向へと押し出され、血流の正常な循環が妨げられる。特に人間の場合、血液が脳や内臓に十分に届かなくなる「ブラックアウト」や「G-LOC(重力加速度による意識喪失)」といった症状が発生する可能性が高い。

次に考慮すべきは、内臓や組織のずれや破損である。内臓は体内で比較的柔軟に配置されているため、強い遠心力を受けると本来の位置から移動し、周囲の器官や組織に圧迫や損傷を与えることがある。また、眼球や鼓膜のような繊細な構造は、非常に短時間で損傷を受けるリスクがある。

骨格や筋肉に関しても、構造的な限界が存在する。骨は強度があるとはいえ、外向きに持続的な力がかかると、特に関節部や脊椎に大きな負担が集中する。筋肉も同様に、耐えきれない緊張状態が続くと組織損傷に至る可能性が高い。

これらの要因を総合的に考慮すると、生物が超高速で回転を続けることは、生理的にも構造的にもほぼ不可能であり、短時間でも重大な障害を引き起こすことは避けられない。

実際に超回転する生物は存在するのか?

自然界には、驚くほど高速で回転する動きを見せる生物が存在する。しかし、それらは「超高速回転」と呼べるほどの回転速度には至っておらず、生物の構造や進化的適応の範囲内にとどまっている。

たとえば、昆虫の一部には回転行動を用いる種が存在する。トビムシやある種の甲虫は、自らを空中で回転させることで敵から逃げたり、着地時の衝撃を和らげたりする。これらの動きは俊敏でありながらも一瞬で終わるものであり、継続的な回転ではない。

また、水中の微小生物には、鞭毛や繊毛を回転させて推進するものが多く見られる。たとえば、大腸菌は鞭毛をプロペラのように回転させて移動するが、これは「全体としての体」が回転しているわけではない。生物個体が自身の軸を中心に回転する事例とは異なる。

哺乳類では、イヌが遊びや水切りのために体を高速で振動・回転させる行動が見られるが、これは振幅のある左右のねじり運動であり、連続した全身回転ではない。また、イルカやクジラのジャンプにおけるスピンも、運動の一部であり長時間の回転ではない。

このように、生物が自発的に回転運動を行う例は存在するものの、その速度・持続時間・運動様式はすべて、生物の構造的限界を超えない範囲に調整されている。自然界には「超高速で自ら回転し続ける生物」は存在しないのが現実である。

仮に人間が超高速回転したらどうなるか?

仮に人間が、自身の体を軸にして超高速で回転し続けた場合、何が起こるのか。これはSF的な想像に思えるが、実際には航空医学や物理シミュレーションなどで一部が検証されている。

まず最も重大なのは、脳と循環系へのダメージである。遠心力が強まるにつれ、血液は回転軸から遠ざかる方向へと引っ張られ、頭部への血流が著しく減少する。これは意識喪失(G-LOC)を引き起こし、場合によっては脳細胞の酸欠死に至る可能性がある。

また、内耳にある三半規管も深刻な影響を受ける。三半規管は平衡感覚を司る器官であり、急激な加速度や回転によって過剰に刺激されると、めまいや嘔吐、空間認識の崩壊といった症状を引き起こす。現実の戦闘機パイロットでも、急激な回転により一時的な視覚障害や方向感覚喪失を経験することがある。

さらに、骨格と筋肉には強い剪断応力がかかる。特に関節部や脊椎などは、高速回転によってねじられ、物理的な損傷や脱臼、最悪の場合は骨折を引き起こす。人体は回転運動に特化した構造を持たないため、短時間であっても深刻な肉体的損傷が避けられない。

シミュレーションや重力実験施設では、人間が受けるG(重力加速度)の限界値はおおよそ5〜9Gとされている。これを超える状態が長時間続くと、生命維持が困難になるとされているため、人間が超高速で自転し続けることは、生理的にも構造的にも不可能であると言える。

SFやアニメに見る「回転する生物」の描写は現実的?

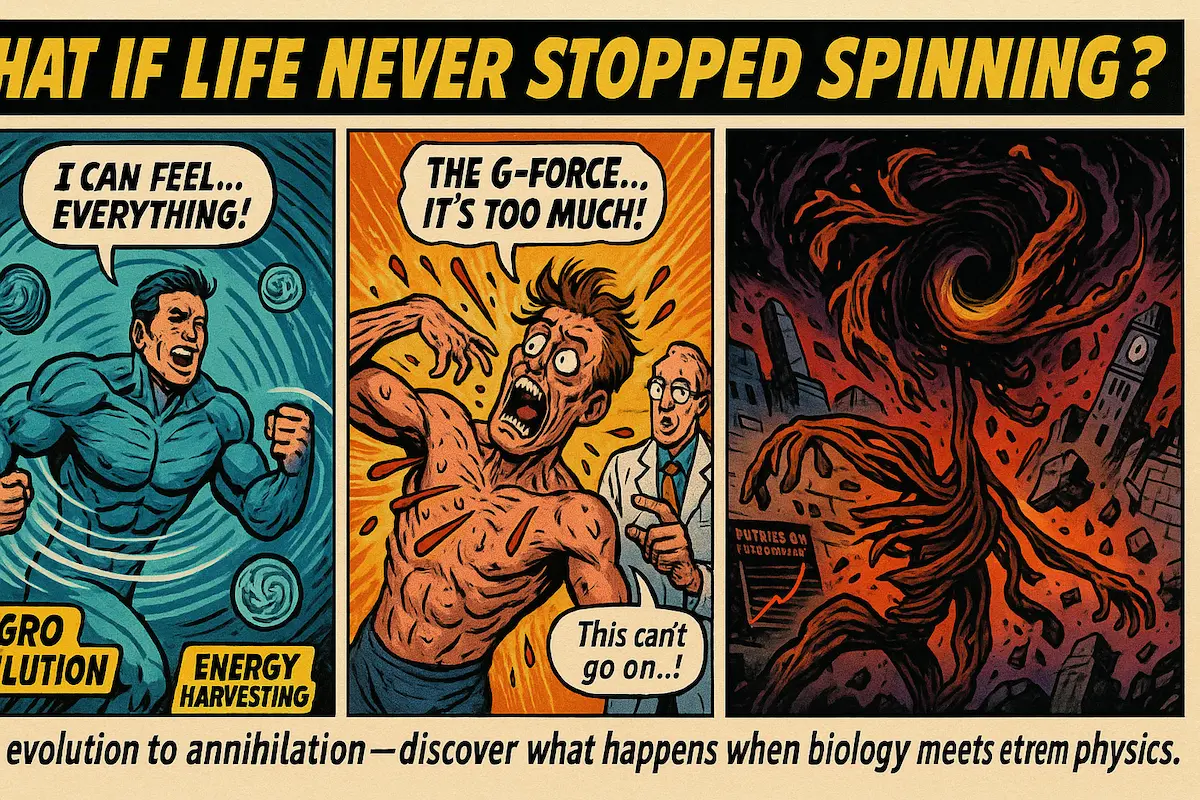

フィクションの世界では、「回転する生物」がしばしば登場する。たとえば、アニメや漫画における必殺技として、自らをドリルのように高速回転させて敵に突進するキャラクターや、超常的な力で空中回転しながら攻撃を繰り出す描写などが挙げられる。

こうした演出は視覚的なインパクトやエンターテインメント性を目的としており、現実の物理法則とは大きく乖離している。前述のとおり、人体は高速回転に耐えうる構造を持たないため、現実世界で同様の動作を行えば、瞬時に意識を失うか、深刻な内部損傷を引き起こす可能性が高い。

また、遠心力の観点からも非現実的である。たとえば、「回転しながら空中を飛ぶ」という表現は、推進力と回転力を同時に維持する必要があり、エネルギー消費や姿勢制御の観点から極めて困難である。ましてや、回転によってダメージを与えるほどの速度に達するには、常識的に考えて人体が破壊されるほどの負荷がかかる。

一部の作品では、こうした現実的制約を逆手に取り、ギャグや超常的設定として「ありえなさ」を楽しむ構造になっている。これはフィクションならではの自由であり、現実世界と混同すべきものではない。

結論として、SFやアニメに登場する回転する生物の多くは、現実的には成立しえない表現であり、あくまで創作上の演出として受け取るべきである。

まとめ:生物の構造は超高速回転に耐えられるか

生物が超高速で回転し続けた場合、遠心力によって生体構造に甚大な負荷がかかり、生命維持は著しく困難となる。血流の崩壊、内臓の移動、骨格や神経系への深刻な損傷など、多岐にわたる影響が連鎖的に発生することから、自然な進化の中でそのような能力を獲得することは現実的ではない。

現実の生物が行う回転運動は、ごく短時間で制御可能な範囲にとどまり、体構造や生理的限界を超えないよう巧妙に調整されている。人間が人工的に高速回転する場合でも、加速度の限界は存在し、一定値を超えると意識障害や身体機能の破綻を招く。

一方で、フィクションの中では、超高速回転する生物が大胆に描かれることがある。これらは科学的根拠というよりも、表現上の演出として受け取るべきものであり、現実世界の物理法則や生理学とは切り離して楽しむべきである。

総じて言えるのは、生物の構造は本質的に高速回転に適していないという事実である。この問いを通じて、回転運動という単純な力学現象が、生物にどれほどの制約をもたらすかをあらためて理解することができる。