人間の両目は、まるでひとつの装置のように同じ方向を向いて動きます。右の眼だけで横を見たり、左の眼だけで上を向いたりすることはできません。しかし、目は左右それぞれ独立した器官であり、構造的には別々に動かせそうにも思えます。では、なぜ人間の眼は別々の方向を見ることができないのでしょうか。

その答えは、眼を動かす筋肉と、それを制御する脳の神経系にあります。本記事では、両目の連動を生み出す仕組みと、その生理学的な意味をわかりやすく解説します。

両目が同じ方向を向く理由

人間の両目は、独立した器官でありながら常に同じ方向を向くように制御されています。これは、眼の動きを指令する脳の仕組みによって厳密に同期が取られているためです。

眼球の動きを司るのは主に脳幹にある動眼神経(どうがんしんけい)・滑車神経(かっしゃしんけい)・外転神経(がいてんしんけい)という3種類の神経です。これらは左右それぞれの眼球に命令を出しますが、実際には両眼の動きを同時に調整する中枢が存在し、左右の筋肉が一体として働くように設計されています。

このような神経的な連携によって、私たちは両目で同じ対象をとらえ、視線を一致させることができます。もし一方の目だけが独立して動くと、視覚情報が一致せず、脳は正しい像を結べなくなってしまうのです。

眼球を動かす6つの筋肉とその連携

人間の眼球は、外眼筋(がいがんきん)と呼ばれる6本の筋肉によって支えられ、あらゆる方向に滑らかに動くことができます。これらは上・下・内・外の直筋(じきん)4本と、眼球を回転させる上・下の斜筋(しゃきん)2本で構成されています。

- 上直筋:眼を上に動かす

- 下直筋:眼を下に動かす

- 内側直筋:眼を内側(鼻の方向)に寄せる

- 外側直筋:眼を外側(耳の方向)に向ける

- 上斜筋・下斜筋:眼球をわずかに回転させ、精密な視線調整を行う

これらの筋肉は、それぞれ異なる神経から指令を受けていますが、脳幹の中にある「共同運動中枢(きょうどううんどうちゅうすう)」がその働きを統合しています。たとえば、右方向を見たいときには、右眼の外側直筋と左眼の内側直筋が同時に収縮し、両眼がそろって右を向きます。

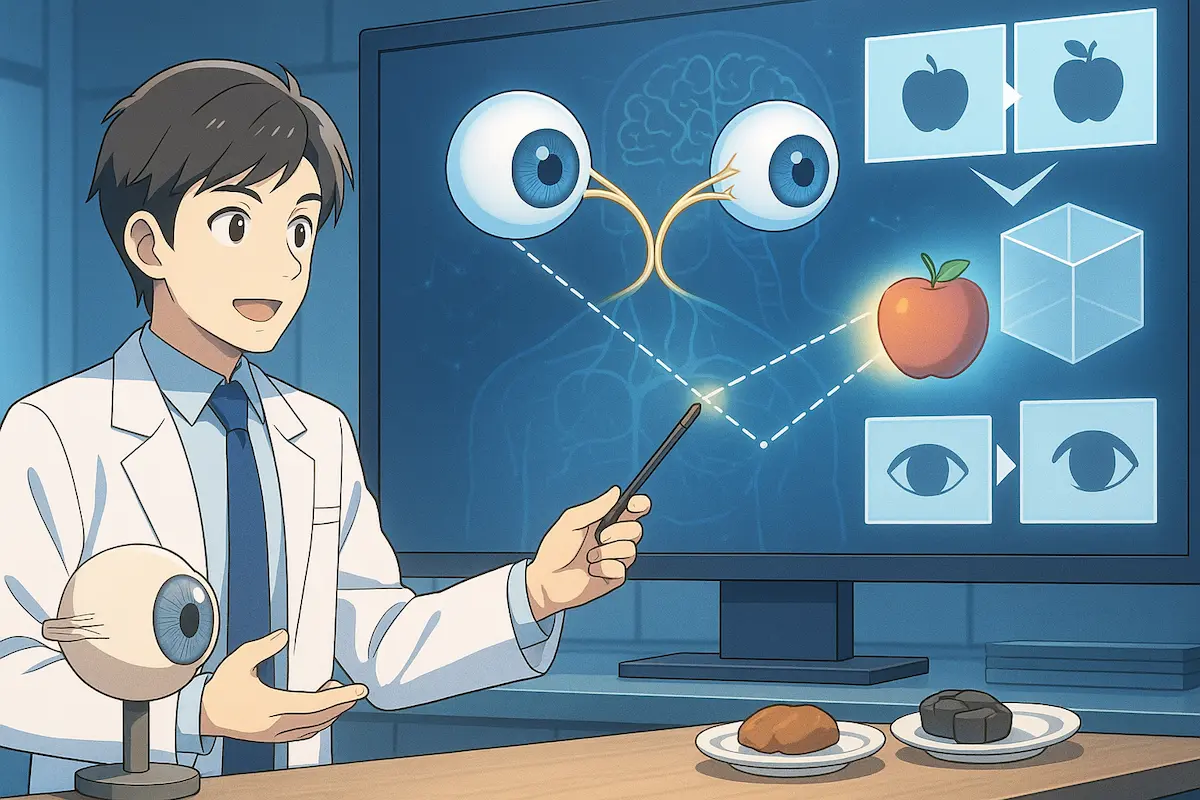

脳が作る「両眼視」の世界

人間が立体的にものを見られるのは、両眼視(りょうがんし)という仕組みのおかげです。両眼視とは、左右の眼がそれぞれわずかに異なる角度から同じ対象をとらえ、その2つの映像を脳が統合して1つの立体的な像として認識する現象を指します。

このとき、両眼が正確に同じ方向を向いていなければ、左右の映像は一致せず、脳は奥行きを正しく再構築できません。視線のわずかなずれでも、像が二重に見える「複視(ふくし)」が起こり、距離感や形の認識が崩れてしまいます。

脳の視覚野では、左右の網膜から送られた情報を重ね合わせ、視差(しさ)と呼ばれる小さなずれをもとに奥行きを判断しています。つまり、両眼が完全に協調して動くことこそが、人間が立体的でリアルな世界を知覚できる前提条件なのです。眼が別々の方向を見られないのは欠点ではなく、正確な立体視と空間認識を維持するための進化的な適応だといえます。

片目が違う方向を向くとどうなるか

通常、両眼は脳の制御によって同じ方向を向いていますが、何らかの原因でこの協調が崩れることがあります。その代表的な状態が斜視(しゃし)です。

斜視になると、一方の眼がもう一方と異なる方向を向くため、左右の網膜に映る像の位置がずれてしまいます。その結果、脳は二重に見える「複視」を感じるようになります。しかし、人間の脳はこの混乱を避けるため、次第に片方の眼からの情報を無視するようになります。これを「抑制(よくせい)」と呼びます。

抑制が長期間続くと、使われなくなった眼の視覚機能が発達しにくくなり、弱視(じゃくし)を引き起こすこともあります。特に幼少期に斜視が生じた場合には、脳の視覚発達に大きな影響を与えるため、早期の治療が重要です。片目だけを自由に動かすことができないのは、視覚の安定性を守るための仕組みであり、もしそれが崩れると脳は視覚の秩序を保つために別の補正を行うのです。

他の動物との比較:カメや鳥はなぜ別々に動かせるのか

人間とは異なり、カメ・鳥・魚などの一部の動物は、左右の眼を別々の方向に動かすことができます。これらの動物においては、両眼を連動させる必要があまりなく、むしろ広い視野の確保が生存に有利に働いているのです。

たとえば、鳥は左右の眼が顔の側面に位置しており、視野が重なる部分が少ないため、片方の眼で前方を、もう片方で後方を確認できます。これにより、捕食者を察知しやすくなるという進化上の利点があります。

一方、人間のような捕食動物や霊長類は、前方に眼が並んでいます。この配置は視野の重なりを大きくし、立体視(奥行き認識)に特化する構造です。そのため、両眼を協調させて同一方向を向くことが必須となりました。

つまり、眼の動きの自由度は「どのような環境で生き延びるか」という進化的戦略の違いによって決まっているのです。広い視野を取るか、精密な立体視を取るか――人間の両眼協調は、後者を選んだ結果といえます。

まとめ:両眼が協調することで生まれる立体視

人間の眼が別々の方向を向けないのは、単なる構造上の制約ではなく、高度に統合された神経制御と視覚処理の結果です。脳幹の神経が両眼の筋肉を同時に制御し、視線を一致させることで、脳は2つの映像を立体的に融合させています。

もし両眼が独立して動いてしまえば、映像は重ならず、正しい奥行き認識や空間把握ができません。人間が三次元的な世界を精密に捉えられるのは、この両眼協調という制約の中にある自由のおかげです。「両目が同じ方向しか見られない」という特徴は、視覚の限界ではなく、立体的で安定した世界を知覚するための進化の成果なのです。