薬は、体内に取り込まれたあとに標的となる組織に到達し、所定の薬理作用を発揮することで効果を示します。しかし、その効果の発現には「吸収」というプロセスが大きく関わっています。特に、口腔内や鼻腔、直腸などの粘膜を介した吸収は、注目されることの多い方法のひとつです。なぜなら、これらの粘膜は薬物を効率よく取り込む性質を持っているからです。

本記事では、薬がどのように吸収されるのかという基本的なメカニズムを解説した上で、粘膜が持つ高い吸収効率の理由について詳しく掘り下げていきます。投与経路による違いや、粘膜吸収が利用される具体例も取り上げながら、より理解を深めていきます。

薬の吸収とは?体内への取り込みの基本メカニズム

薬の「吸収」とは、投与された薬物が体内に取り込まれ、血液循環に入るまでの過程を指します。この過程は、薬がその効果を発揮するうえで極めて重要な段階であり、吸収されなければ薬は目的の部位に到達することができません。

通常、薬はさまざまな投与経路を通じて体内に入りますが、その後に細胞膜を通過して血管内に到達する必要があります。細胞膜は脂質二重層で構成されているため、薬物が脂溶性であるほど通過しやすい傾向があります。また、薬物の分子量や電荷の有無なども吸収のしやすさに影響します。

吸収の主な方式としては以下の3つがあります。

- 受動拡散

- 濃度差に基づいて自然に膜を通過する方式で、多くの薬物はこの方法で吸収されます。

- 促進拡散

- 膜上に存在するキャリアタンパク質を利用して薬物が輸送される方式です。

- 能動輸送

- エネルギー(ATP)を消費して薬物を濃度勾配に逆らって輸送する仕組みです。

薬の吸収はその速さと程度によって評価され、「吸収速度」「吸収率」などのパラメータで表現されます。これらは薬の効果発現のタイミングや強さに直結するため、薬剤設計や投与方法の選択において重要な指標となります。

経口投与とその他の投与経路の違い

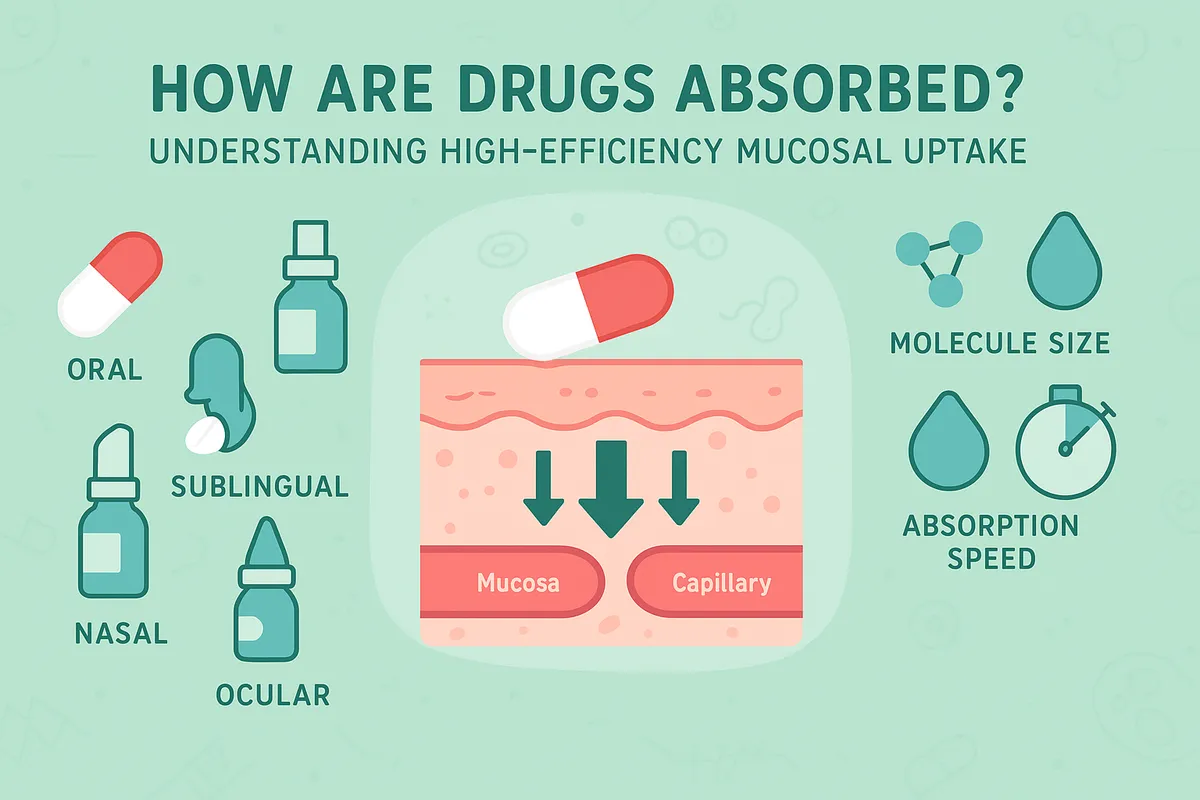

薬を体内に取り込む方法にはさまざまな経路があり、それぞれに吸収効率や利便性、適応症などに違いがあります。最も一般的な経口投与をはじめとして、注射や経皮、粘膜投与など、目的や状況に応じた選択が行われます。

経口投与は、薬を口から摂取する方法で、利便性が高く、患者の負担が少ないことから最も広く用いられています。しかし、経口薬は胃や腸を通過しながら消化酵素や胃酸の影響を受けるうえ、吸収された薬はまず肝臓に送られ「初回通過効果」を受けます。これにより有効成分の一部が分解・代謝され、全身循環に届く量が減少する場合があります。

一方、注射は薬を直接血液中または筋肉・皮下組織に投与する方法で、初回通過効果を回避できるため即効性があります。静脈注射、筋肉注射、皮下注射などがありますが、侵襲性が高く、医療者による管理が必要となる点がデメリットです。

経皮投与は、皮膚に貼付して薬を徐々に吸収させる方法です。一定の血中濃度を長時間維持できることが利点ですが、皮膚のバリア機能によって吸収できる薬物には制限があります。

そして、粘膜投与は、口腔・鼻腔・直腸・膣などの粘膜から薬を吸収させる方法で、次章で詳しく解説するように、吸収効率が高いことが特徴です。注射に比べて非侵襲的でありながら、初回通過効果を回避しやすく、速やかな効果発現が期待できます。

粘膜吸収の仕組みとは

粘膜吸収とは、口腔、鼻腔、直腸、膣などの体内に存在する粘膜組織を通じて薬物が体内へ吸収されるプロセスを指します。これらの粘膜は、体外と体内の境界に位置する薄い上皮細胞層で構成されており、外部からの物質を選択的に受け入れる機能を持っています。

粘膜は血管が非常に豊富であることが特徴です。薬物が粘膜を通過すると、すぐに毛細血管へ取り込まれ、速やかに全身循環に移行することが可能となります。また、これらの部位は皮膚に比べてバリア機能が弱いため、薬物の通過が容易です。

薬物が粘膜を通過する主なメカニズムは「受動拡散」です。これは薬物が濃度勾配に従って粘膜上皮を通過する過程で、脂溶性が高く、分子量が小さい薬物ほど効率よく吸収されます。また、一部の薬物ではキャリアタンパク質を介する促進拡散や能動輸送によって吸収が行われることもあります。

特に舌下や頬粘膜(バッカル)などの口腔内粘膜は、上皮の厚さが薄く、かつ代謝酵素の活性が低いため、吸収された薬物が分解されずにそのまま血流に入ることができます。これにより、初回通過効果を回避しつつ、効果発現までの時間を短縮することが可能になります。

粘膜吸収が優れている理由

粘膜からの薬物吸収が「効率的」とされるのには、いくつかの明確な生理学的理由があります。これらの特徴が相まって、粘膜吸収は速やかかつ効果的な薬物送達手段として重視されています。

第一に、粘膜には毛細血管が密集しているため、薬物が吸収されると即座に血液中に取り込まれます。これにより、効果の発現が速やかであるとともに、血中濃度の安定化にも寄与します。

第二に、粘膜上皮は非常に薄く、バリア機能が限定的です。皮膚と比較すると、角質層が存在しない、あるいは非常に薄いため、薬物が細胞膜を通過しやすい構造となっています。この構造的特徴により、比較的分子量の大きな薬物であっても吸収されやすくなります。

第三に、初回通過効果を回避できる点も大きな利点です。経口投与の場合、薬物は腸管から門脈系を通って肝臓に運ばれ、一部が代謝を受けてしまいます。これにより、全身に届く有効成分が減少する可能性がありますが、粘膜吸収ではこの経路を迂回するため、より高い生体利用率(バイオアベイラビリティ)を実現できます。

さらに、患者にとって非侵襲的であるという点も見逃せません。注射のような痛みや医療行為が不要でありながら、注射に近い吸収速度が得られるケースもあるため、特に小児や高齢者にとって有用な投与方法となり得ます。

粘膜吸収が利用される具体例

粘膜吸収の特性を活かした医薬品は、さまざまな形態で臨床現場や日常の治療に取り入れられています。以下に、代表的な粘膜投与の例とその特徴を紹介します。

まず、舌下錠(舌下投与)は、薬を舌の下に置いて溶かし、口腔粘膜から吸収させる製剤です。ニトログリセリン製剤などが代表的で、心臓の発作時に迅速な効果が求められる場面で使用されます。舌下部は血流が豊富で吸収が速く、初回通過効果も回避できるため、即効性が高いことが特徴です。

次に、点鼻薬(鼻腔投与)も粘膜吸収の一例です。インフルエンザ治療薬の一部や、急性発作に対応する薬剤に用いられています。鼻腔内の粘膜は面積が広く、かつ血管が豊富なため、高い吸収率を誇ります。また、脳に近い経路でもあることから、中枢神経系への迅速な作用が期待される薬剤でも利用されます。

さらに、座薬(直腸投与)も重要な粘膜投与の一形態です。直腸粘膜からの吸収は胃腸を通らずに済むため、吐き気がある場合や経口投与が困難な場合に用いられます。特に小児や高齢者、術後の患者などで広く使用されています。

その他、頬粘膜(バッカル投与)を利用したフィルム状の製剤や、膣錠なども粘膜吸収を応用した薬剤として知られています。いずれも、局所あるいは全身への効果を狙って設計されており、粘膜の特性を最大限に活かす工夫がされています。

粘膜吸収における注意点

粘膜吸収は効率的かつ即効性に優れた薬物送達手段である一方で、使用にあたってはいくつかの注意点も存在します。これらを理解することで、粘膜投与の適切な利用と副作用の回避が可能になります。

まず重要なのは、粘膜の状態によって吸収効率が大きく左右されるという点です。例えば、口腔内に傷があったり、鼻粘膜が炎症を起こしていたりする場合、吸収が低下するだけでなく、薬剤刺激による痛みや副作用が生じることもあります。特に慢性疾患で長期にわたって粘膜投与を行う際には、局所の健康状態を継続的に観察することが必要です。

次に、個人差が大きいことも注意すべきポイントです。粘膜の厚さや血流量、pHなどの生理的条件は人によって異なるため、同じ薬剤を同じ量だけ投与しても、吸収される薬物量には差が生じる可能性があります。これにより、薬効や副作用にバラつきが出ることがあります。

さらに、誤嚥や誤用のリスクにも配慮が必要です。舌下錠を嚥下してしまった場合には、経口投与と同様に初回通過効果を受け、期待される即効性が得られない可能性があります。また、点鼻薬の過度な使用や不適切な使用方法によって、局所の粘膜にダメージを与えることもあります。

加えて、保存や取扱いに注意が必要な製剤が多いという点もあります。フィルム製剤や粘膜貼付剤などは湿気や温度の影響を受けやすく、適切な保管が求められます。

まとめ

薬の吸収は、その効果を決定づける重要なプロセスです。体内に投与された薬は、吸収されて初めて血流に乗り、標的の臓器や組織に到達します。中でも、粘膜を介した吸収は、迅速かつ効率的な薬物送達を可能にする方法として注目されています。

粘膜は血管が豊富で上皮が薄く、薬物が速やかに血中に移行しやすい構造を持っており、初回通過効果を回避できる点でも経口投与とは異なる利点を持ちます。舌下錠や点鼻薬、座薬など、実際にさまざまな医薬品が粘膜吸収の特性を活かして設計されています。

一方で、粘膜の状態や個人差により吸収効率が左右されたり、誤用によるリスクも存在するため、適切な使用と管理が重要です。粘膜吸収は、その特性を正しく理解し活用することで、治療の質を高める有効な手段となり得ます。