歴史・文化・オカルト– category –

-

チョコにお酒を入れるのはいつから?ヨーロッパ発祥のリキュールチョコ誕生と進化の歴史

濃厚なチョコレートの甘みと、芳醇なお酒の香り。舌の上でとろけ合うその瞬間は、まさに“大人だけのご褒美”といえるだろう。だが、チョコにお酒を加えるという発想はいったいいつ、どこから始まったのか。 チョコレートが飲み物から固形菓子へと進化する過... -

なぜ塩と胡椒はいつもセットなのか?食卓に並ぶ“名コンビ”の意外な歴史と文化的理由

どんなレストランでも、テーブルの上には「塩」と「胡椒」が並んでいる。あまりに自然な光景なので、誰も疑問に思わないかもしれない。だが、よく考えてみると、調味料は他にも数え切れないほどあるのに、なぜこの二つだけが常にペアで扱われているのだろ... -

なぜ男女でボタンの位置が逆なのか?服に刻まれた歴史と文化の理由

男性用のシャツは右側にボタン、女性用は左側にボタンがついている── 一見ささいな違いのようでいて、誰もが一度は「なぜ?」と思う部分だろう。この左右の差は単なるデザイン上の好みではなく、歴史的背景と社会的慣習の積み重ねによって形成されたもので... -

アゾレス諸島はアトランティスの痕跡なのか?伝説と科学の交差点を検証する

アトランティスといえば、古代ギリシャの哲学者プラトンが語った伝説の理想都市として知られている。その存在は未だに確認されておらず、多くの学者や探検家、オカルト愛好者によって数世紀にわたり議論の的となってきた。そして現代においても、アトラン... -

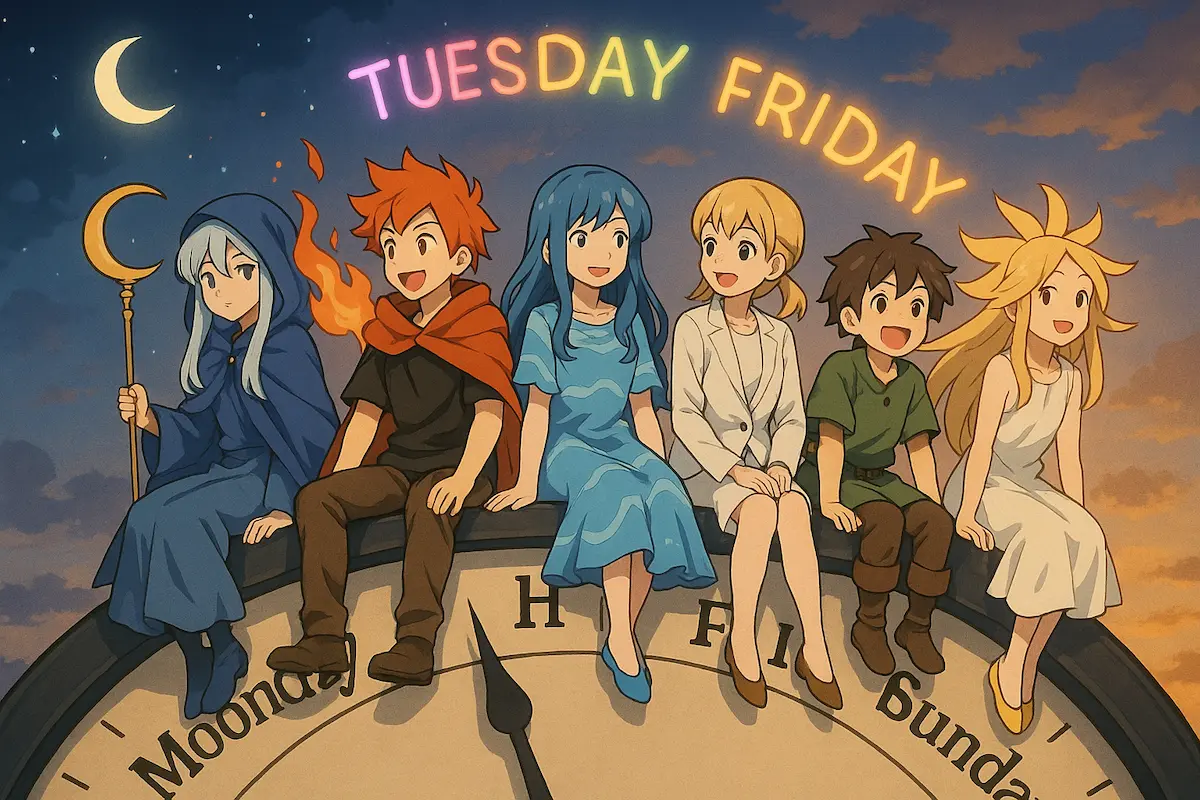

曜日の順番はなぜ「月火水木金土日」?古代天文学から現代までの歴史を解説

「月火水木金土日」という曜日の並びは、日本人にとってはごく当たり前のものとして日常に根づいている。しかし、改めてその順番に注目すると、なぜこの並びになっているのかと疑問を抱く人も多いだろう。たとえば、「月」から始まり「日」で終わるという... -

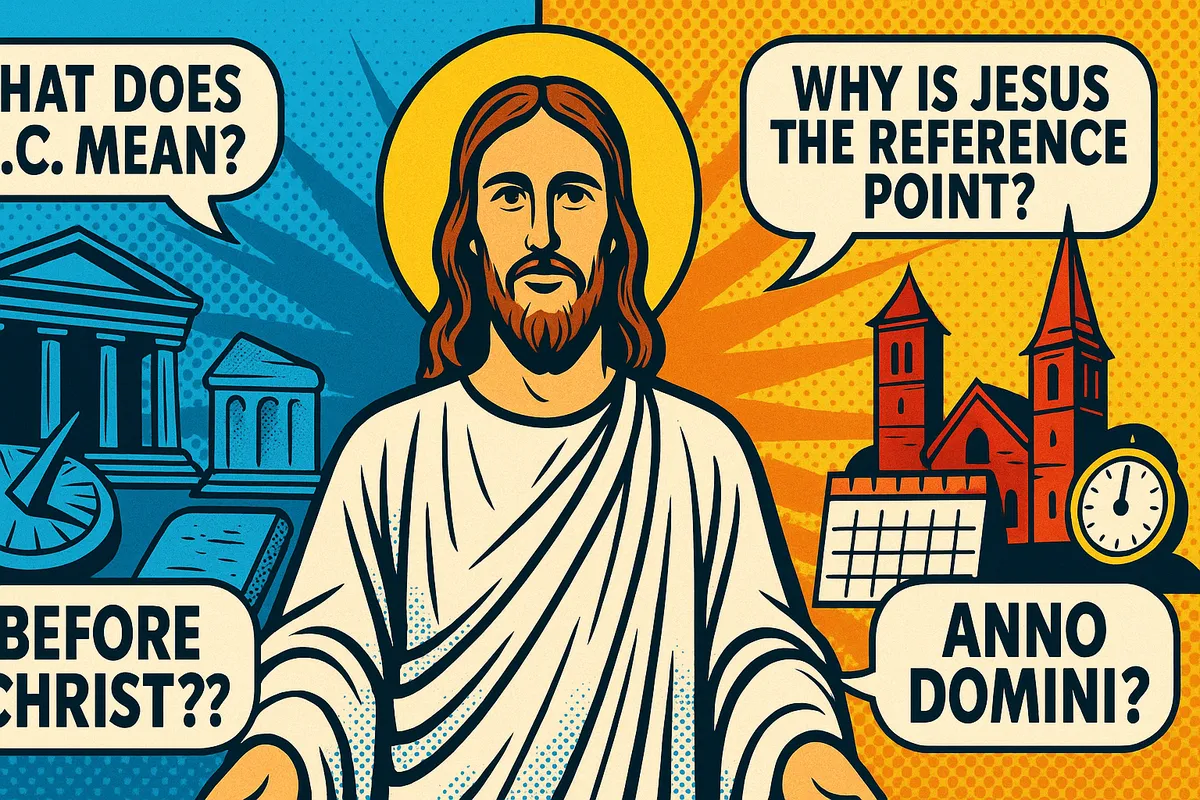

紀元前とは何か?イエス・キリストが基準になった理由とその背景をわかりやすく解説

日常生活の中で「紀元前○○年」や「西暦△△年」といった表現に触れる機会は多い。学校の歴史授業やテレビ番組、書籍などでもよく登場する用語だが、「紀元前」とは具体的にどのような意味を持つのか、そしてその基準は何なのかといった疑問を持つ人も少なく... -

ツァーリ・ボンバとは?史上最大の核兵器が持つ破壊力と冷戦の真実

「ツァーリ・ボンバ」は、冷戦時代に旧ソ連が開発・実験した史上最大規模の核爆弾として知られている。1961年に行われたその実験では、通常兵器の枠をはるかに超える破壊力が世界に衝撃を与え、現代に至るまで象徴的な存在であり続けている。 本記事では、... -

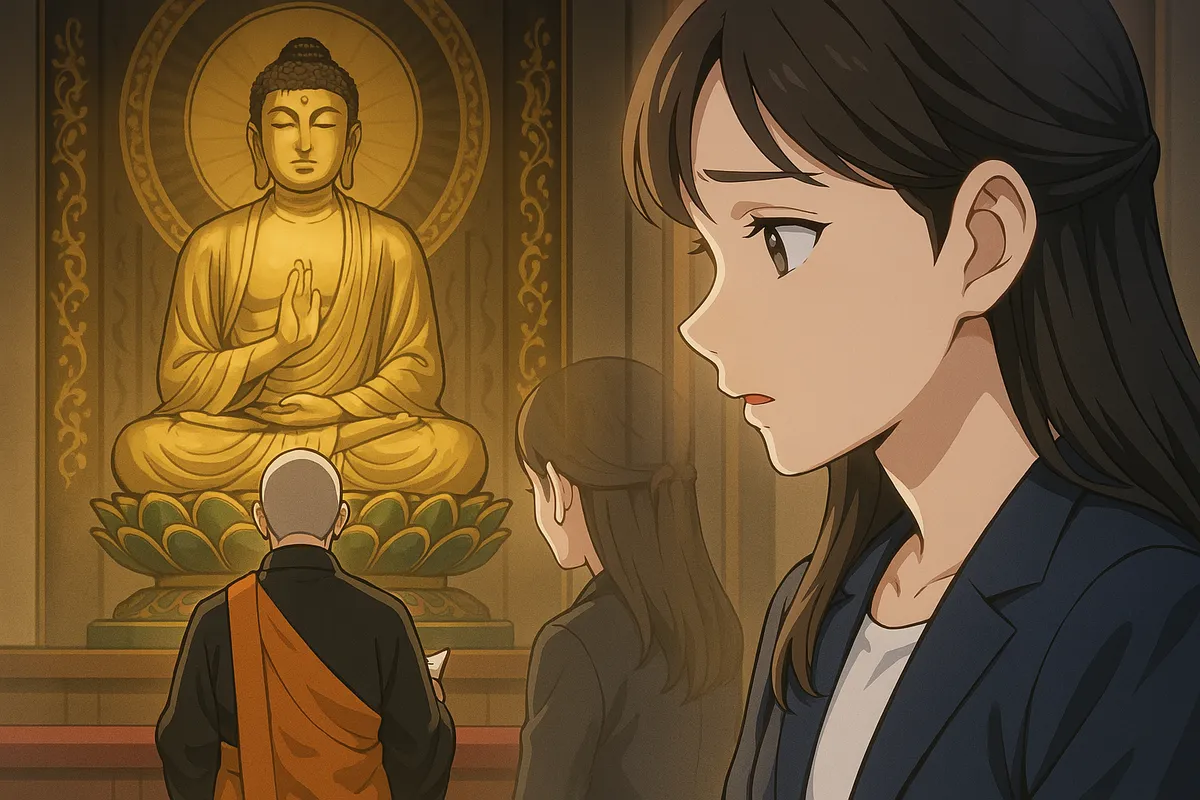

お経は本当に悪霊に効くのか?信仰・科学・文化から読み解くその真相

「お経を唱えると悪霊が退散する」と聞いたことがある人は多いだろう。心霊現象の現場やホラー作品の中では定番の光景であり、現実の除霊やお祓いの儀式でも仏教の経文が用いられることがある。しかし、その効果は本当にあるのだろうか。それとも、長年の... -

塩と酒で清めるってマジ?ニオイと味で邪気を吹き飛ばす日本人の本気

霊が出たら塩をまけ。悪い気を感じたら日本酒で清めろ。そんな「対処法」が、まるで掃除用洗剤のCMみたいなノリで語られる世の中だ。もちろん信じるのは自由だが、本当に塩と酒があれば霊的トラブルが解決するなら、心霊番組も除霊師もここまで需要がある... -

猫と人間の歴史:古代の神から現代の癒しまで、共生の変遷をたどる

人類の暮らしの傍らには、常に猫の姿があった。気まぐれで自由気ままな存在でありながら、なぜ猫はこれほどまでに人々の心をとらえてきたのか。その答えは、古代から続く長い歴史の中にある。狩猟社会から農耕社会、都市生活へと変遷する中で、猫は時に神...

12