科学・学問・教育– category –

-

なぜ夏と冬で気温が違う?地球の傾きと太陽光の関係を科学的に解説

私たちは毎年、夏の蒸し暑さや冬の厳しい寒さを当然のように受け入れています。しかし、「なぜ季節によってここまで気温が変わるのか?」と問われると、明確に答えられる人は少ないでしょう。 実はこの気温差の背後には、地球の自転軸の傾きと太陽光の当た... -

人間を生きたまま冷凍保存できるのか?科学が明かすクライオニクスの限界と未来

「人間を冷凍保存して、未来で再び目を覚ます」──このアイデアはSF映画や小説で繰り返し描かれてきました。例えば、長い宇宙航行の間に眠り続ける「コールドスリープ」や、死の直前に凍結して未来の医療で蘇るといった構想です。 では、こうした“生きたま... -

なぜ月は輝いて見えるのか?太陽光の反射で生まれる“夜空の光”の正体を解説

夜空に浮かぶ月は、静かに地上を照らす美しい光を放っています。しかし、月自身が光を出しているわけではありません。では、なぜあのように明るく輝いて見えるのでしょうか。 本記事では、月の輝きの正体を「太陽光の反射」という科学的な観点から解説しま... -

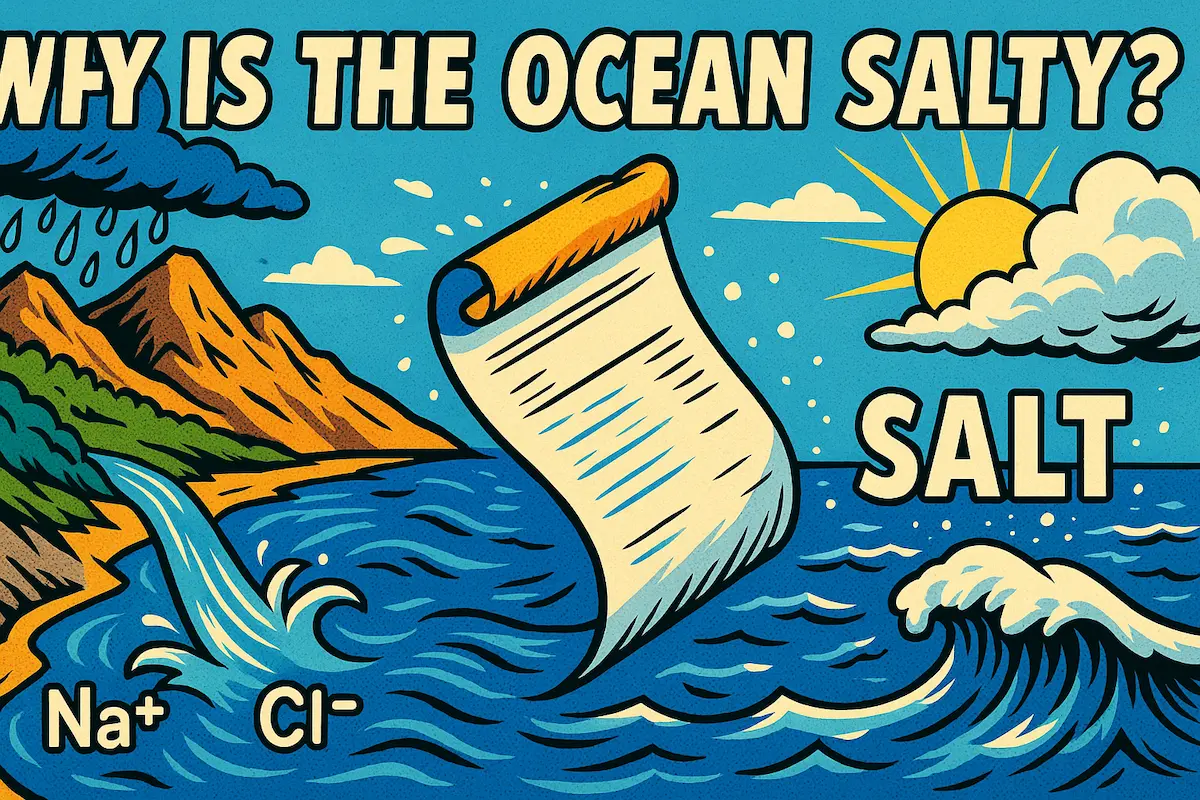

海はなぜしょっぱい?海水に塩分が含まれる理由をわかりやすく解説

私たちが海水に触れると、必ずしょっぱさを感じます。では、海にはなぜ塩分が含まれているのかご存じでしょうか。地球の海水は平均で約3.5%が塩分で構成されており、これは単なる偶然ではなく、地質や水の循環に深く関わる必然的な結果です。 本記事では... -

植物はなぜ緑色なのか?クロロフィルと光合成から見る科学的な理由

植物を目にしたとき、真っ先に思い浮かぶ色といえば「緑」です。草木や森が一面に広がる光景は人々に安らぎを与えますが、なぜ植物は緑色をしているのでしょうか。 本記事では、光合成の仕組みや葉緑体に含まれるクロロフィルの働き、光の波長との関係、さ... -

松茸はなぜ人工栽培できないのか?難しさの理由と研究の現状を解説

秋の味覚を代表する松茸(まつたけ)は、日本では高級食材として珍重され、香り高いキノコとして古くから食文化に根付いてきました。しかし、しいたけやエリンギなどのように人工的に栽培することは未だに成功していません。そのため、市場に出回る松茸の... -

蜘蛛の糸のすごさとは?強度・柔軟性・応用研究まで徹底解説

蜘蛛の糸は、一見すると細くて頼りなさそうに見えます。しかし実際には、自然界で最も優れた繊維のひとつといわれるほど、驚異的な強度と柔軟性を備えています。蜘蛛はこの糸を使って巣を作り、獲物を捕らえ、時には身を守る道具としても活用します。 本記... -

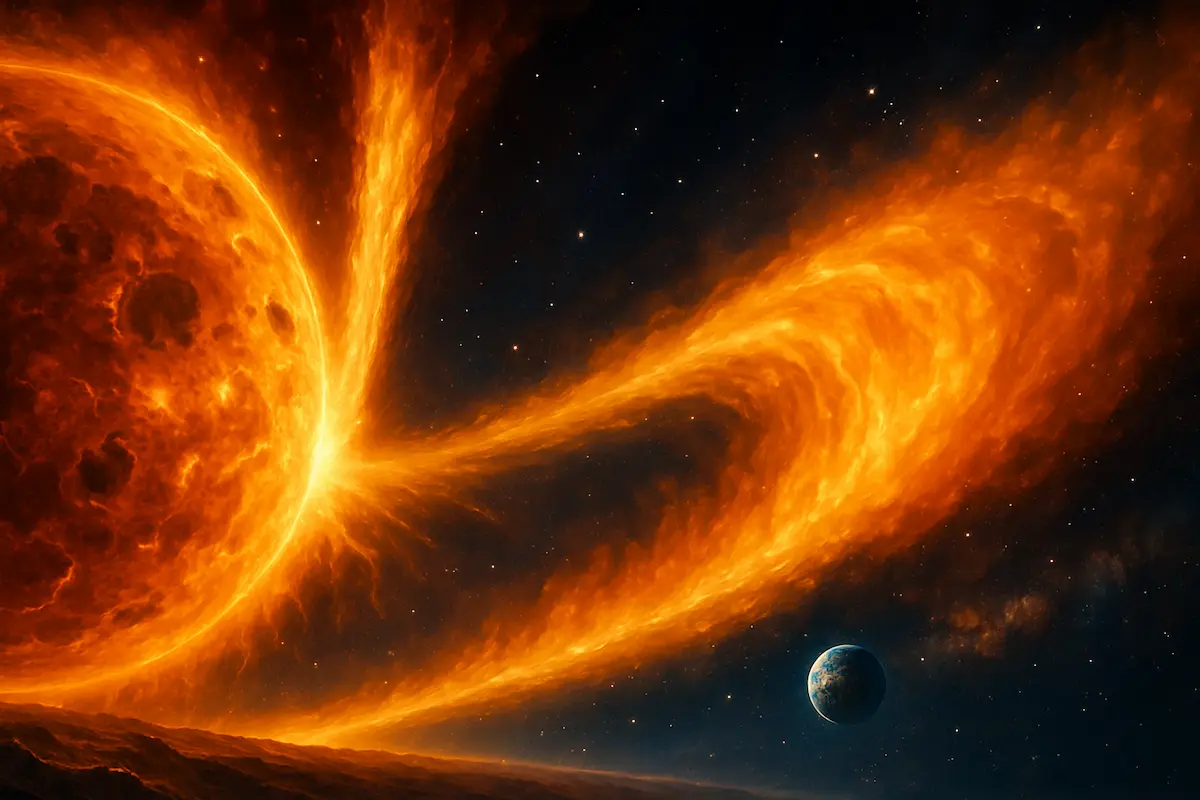

太陽の爆発エネルギーはどれくらい?フレアとCMEの規模をわかりやすく解説

太陽は地球にとって最大のエネルギー源であり、光や熱を絶え間なく送り続けています。しかし、太陽は単に安定した光を放っているだけでなく、時に爆発的なエネルギー放出を起こします。代表的なものが太陽フレアやコロナ質量放出(CME)と呼ばれる現象です... -

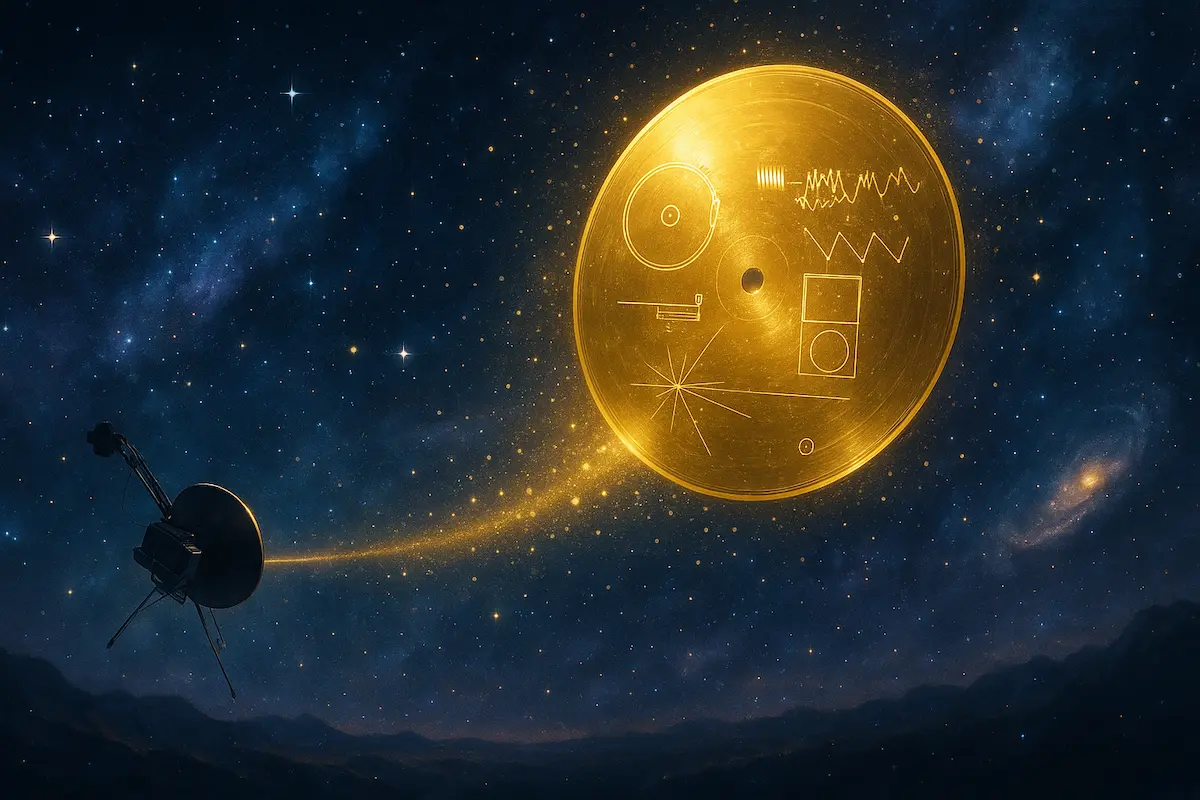

ゴールデンレコードとは?ボイジャー探査機に託された人類の宇宙メッセージ

ゴールデンレコードは、1977年に打ち上げられたボイジャー探査機に搭載された特別なレコードです。地球の音楽や自然音、そして人類の文化や科学的情報を収め、「もしも異星文明に発見されたら」という想定のもとで制作されました。その存在は、単なる科学... -

ボイジャー1号の今後の旅路は?星間空間を進む探査機の未来と意義

ボイジャー1号は1977年に打ち上げられ、木星や土星の探査を経て、人類史上初めて太陽系を飛び出した探査機として知られています。現在も地球から遠ざかり続けており、星間空間を進む唯一の人工物体となっています。その旅路は今も続いていますが、電源や通...