握手は古くから、人と人との信頼関係を示す象徴的な行為として受け継がれてきました。初対面の挨拶や契約の場面など、さまざまな場で交わされる一般的なジェスチャーですが、一方で「握手をしたあと、なぜか手を拭きたくなる」と感じた経験を持つ人も多いのではないでしょうか。

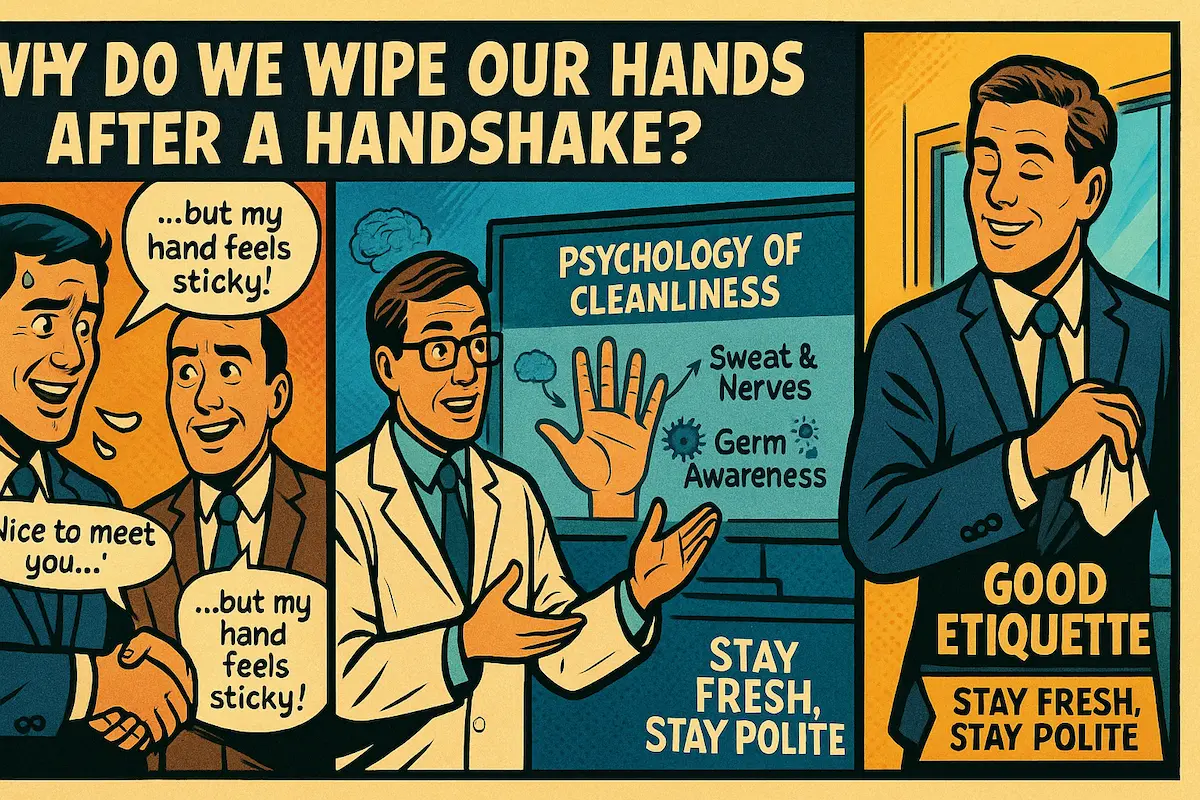

この感覚は決して珍しいものではなく、衛生的な意識や心理的な反応、そして文化的背景など、いくつかの要因が関係しています。本記事では、「なぜ握手のあとに手を拭きたくなるのか」という疑問を、心理学・衛生観念・社会的マナーの観点から解説します。

握手の文化的意味と起源

握手は、相手に敵意がないことを示す行為として古代から行われてきました。起源は紀元前のギリシャやローマ時代にさかのぼり、当時は「武器を持っていない」ことを示すために互いの手を差し出したとされています。その後、宗教儀式や騎士の忠誠の証などを経て、平和と信頼の象徴として広く定着しました。

現代では、ビジネスシーンや外交の場、または初対面の挨拶などで行われることが多く、握手は「信頼を築く最初の接点」とされています。相手の手の温かさや握り方から、人柄や誠実さを感じ取る文化的慣習が根付いているのです。

手を拭きたくなるのはなぜ?主な理由3つ

1. 衛生的な理由:細菌やウイルスへの警戒心

最も一般的な理由は、衛生面への意識です。人の手は日常的に多くの物に触れるため、細菌やウイルスが付着しやすい部位とされています。特にコロナ禍以降、感染症への警戒が高まったことで「他人との直接的な接触」を避けたいという心理が強まりました。握手のあとに手を拭く行為は、その延長として自然に生じる行動です。

2. 心理的な理由:「異物感」や「潔癖傾向」

次に挙げられるのが、心理的な不快感や拒否反応です。人は無意識のうちに「自分以外の体の一部」に触れることを嫌う傾向があります。相手の手が汗ばんでいたり、冷たかったりすると、「自分の手が汚れた」と感じてしまうことがあります。これは必ずしも潔癖症というわけではなく、他者との境界を保とうとする人間の自然な心理反応といえます。

3. 社会的・状況的要因

また、場面や状況による実用的な理由もあります。たとえば、握手の直後に書類にサインをしたり、食事をしたりする場合、手の湿りや感触を気にして拭きたくなるのは当然のことです。さらに、相手の手の状態が不快に感じられた場合(強い香水、ベタつき、汗など)、心理的な違和感が「手を拭く」という行動に直結します。

「手を拭く」行為が与える印象とマナーの境界線

握手のあとに手を拭くこと自体は、衛生的には合理的な行動ですが、その場のマナーや印象面では注意が必要です。相手の目の前で露骨に手を拭いたり、消毒液を使ったりすると、「相手を不潔だと思っている」と受け取られるおそれがあります。これはビジネスシーンや公式の場では特にマイナスの印象を与えやすい行為です。

一方で、衛生意識の高まりによって「清潔を保つこと」は社会的にも理解されつつあります。そのため、自然で配慮のある対応が求められます。たとえば、握手後にさりげなくポケットの中でハンカチを使う、少し離れてからアルコールジェルを使うなど、相手に不快感を与えない工夫が大切です。

握手文化の変化:非接触型コミュニケーションの時代へ

近年、感染症対策や衛生意識の高まりを背景に、握手文化そのものが見直されつつあります。欧米諸国では、これまで当然とされてきた握手を控える動きが広がり、代わりに「肘タッチ」「軽い会釈」「手を胸に当てるジェスチャー」などが礼儀として受け入れられるようになっています。

日本でも、もともと握手よりお辞儀が主流だったため、非接触型の挨拶文化への移行は比較的スムーズに進んでいます。ビジネスシーンでも「名刺交換のみ」「距離を保った会釈」など、信頼を示しながらも接触を避けるマナーが定着しつつあります。

このように、時代の変化とともに「信頼や敬意を表す方法」も多様化しています。今後は、握手に代わる新しいコミュニケーション様式が、社会的なスタンダードとして浸透していく可能性が高いでしょう。

まとめ

握手のあとに手を拭きたくなるのは、単なる潔癖や気のせいではなく、人間の心理・衛生意識・社会的背景が重なった自然な行動です。細菌やウイルスへの不安、他者との接触に対する本能的な防衛反応、そして現代の清潔志向がその根底にあります。

ただし、相手に不快感を与えないよう配慮することも重要です。マナーを意識しつつ、自分の衛生を守るための行動を上手に取り入れることが、これからの時代のスマートなコミュニケーションといえるでしょう。

そして、社会全体でも「触れ合うことが信頼の証」という価値観から、「清潔を保ちながら敬意を示す」新しいマナーへの移行が進んでいます。握手をめぐる意識の変化は、人と人との関わり方そのものを映し出しているといえます。