「脳味噌(のうみそ)」という言葉は、日常会話の中で「脳」の意味で広く使われています。たとえば「脳味噌を使え」や「脳味噌が疲れた」といった表現が自然に使われますが、冷静に考えると「なぜ“味噌”なのか?」という疑問が浮かびます。実際に食べ物の味噌と関係があるのか、それともまったく別の由来があるのか――

本記事では、「脳味噌」という言葉の語源と背景をひも解き、その表現が生まれた理由を詳しく解説します。

そもそも「脳味噌」とは何を意味する言葉か

「脳味噌」とは、文字通り「脳」を指す口語的な日本語表現です。医学的には「脳(のう)」が正しい呼称ですが、日常会話や俗語の中では「脳味噌」という形で親しみを込めて使われます。

この表現には、ややくだけたニュアンスやユーモアが含まれており、しばしば「知恵」や「思考力」の象徴としても用いられます。たとえば、「脳味噌をフル回転させる」「脳味噌が煮える」といった言い回しは、実際の脳の状態を指しているのではなく、考える力や集中力の比喩的表現です。

つまり、「脳味噌」という言葉は、脳そのものを指すだけでなく、知的活動や思考の象徴としても機能しているといえます。

「脳味噌」という言葉の語源と歴史的な背景

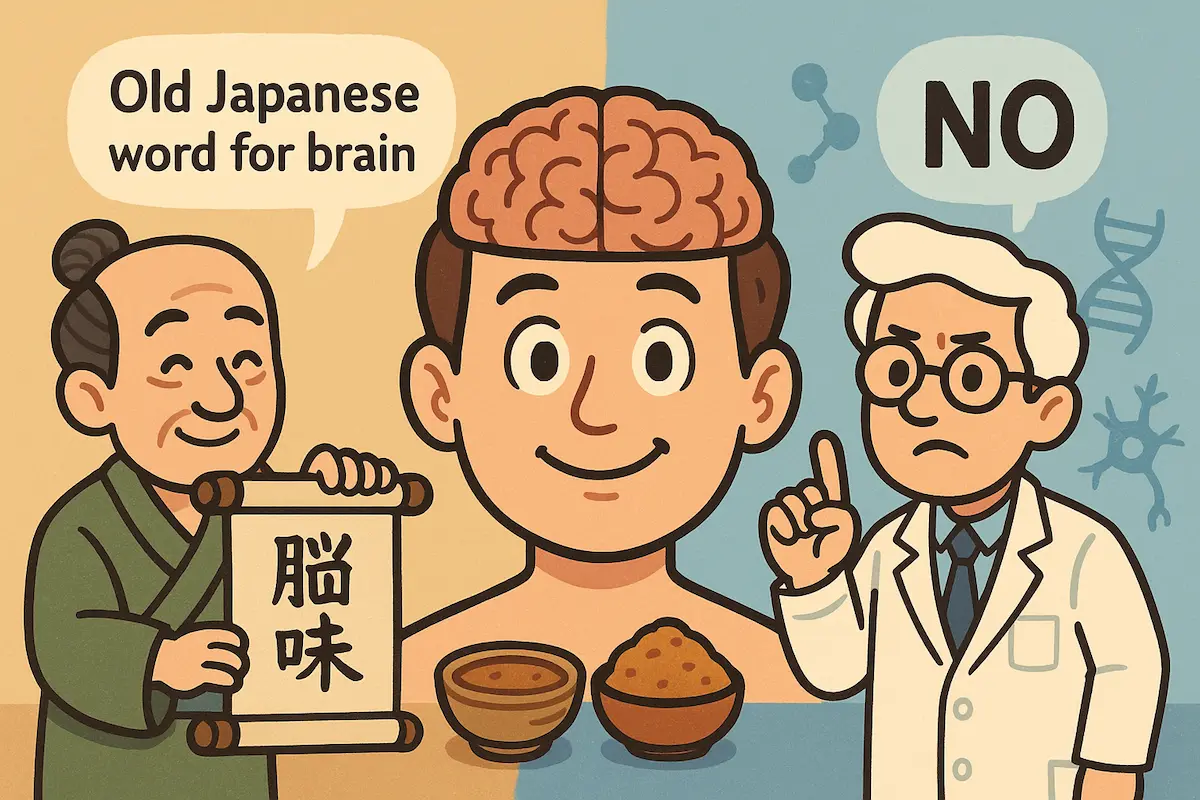

「脳味噌」という表現は、古くから日本語の中で使われてきた俗語であり、少なくとも江戸時代にはすでに一般的な言い回しとして定着していたと考えられています。文献的にも、近世の滑稽本や戯作の中で「脳味噌」という言葉が登場し、人間の頭や思考を指す比喩として使われていました。

語源的には、「脳」と「味噌」を組み合わせた造語であり、味噌の見た目や質感が脳の内部組織に似ていることから、この表現が生まれたとされます。味噌はやや柔らかく、つぶつぶが残る半固形状の発酵食品であり、当時の人々にとって身近な素材でした。そのため、「脳の中身=味噌のようなもの」という感覚的な連想が自然に生まれたのです。

また一説には、「味噌」という語が古くから「本質的な部分」「中心的なもの」を指す隠喩として使われていた点も影響しています。たとえば「味噌をつける(失敗する)」などの表現にも見られるように、味噌という言葉は単なる食品以上の文化的意味を帯びており、「脳味噌」もそうした日本語の感性に基づく造語だと考えられます。

本当に“味噌”が関係しているのか?語源説の比較

「脳味噌」という言葉における“味噌”部分が、実際に食べ物の味噌を指しているのかについては、複数の説があります。ここでは代表的な語源説を比較してみましょう。

1. 「質感類似」説

最も一般的なのは、脳の見た目や質感が味噌に似ているという説です。脳の内部はやや柔らかく湿潤で、色合いも黄灰色がかっており、味噌のペースト状の質感に通じるものがあります。視覚的・触覚的な印象から、「脳味噌」という直感的な表現が生まれたと考えられます。

2. 「比喩・象徴」説

もう一つは、「味噌」という言葉が「本質」「肝心な部分」を意味する比喩として使われていたという説です。日本語では「話の味噌」や「味噌をつける(しくじる)」といった慣用句があり、味噌が“要”や“核心”を象徴してきました。この文脈で「脳味噌」は「頭の中心的な働き=思考力」を表す比喩として成立したとする見方です。

3. 「俗語的融合」説

さらに、両方の要素が組み合わさって生まれたという融合説もあります。つまり、味噌の見た目による直感的な連想と、味噌が持つ文化的な象徴性が重なり、「脳味噌」という表現が広まったという考え方です。語感としても柔らかく親しみやすく、人々の間で定着しやすかったと推測されます。

これらを総合すると、「脳味噌」という言葉は単なる見た目の比喩にとどまらず、日本語特有の感覚的・文化的な発想から生まれた表現だといえます。

「脳味噌」を使った日本語表現と文化的ニュアンス

「脳味噌」は、単なる身体部位の俗称にとどまらず、思考・知能・理性の象徴として多くの日本語表現に使われています。日常会話の中でも比喩的・感情的なニュアンスを帯びることが多いのが特徴です。

慣用的な表現例

- 脳味噌を使え:よく考えろ、という意味の命令的表現。知恵を働かせることを促す言葉。

- 脳味噌が煮える:考えすぎて頭が混乱する、または疲弊する様子を表す。

- 脳味噌が腐る:考える力を使わず、怠惰な状態になることへの批判的比喩。

- 脳味噌を絞る:知恵を振り絞る、創意工夫するという意味。

これらの表現は、いずれも「脳味噌=思考の源」としての象徴的な使われ方です。語感にややユーモラスさや俗っぽさがあるため、真面目な場よりも日常的・口語的な文脈でよく用いられます。

また、「脳味噌」という表現は、人間の知性を身体的・感覚的にとらえる日本語独特の発想を示しています。西洋語では「頭」や「脳」は抽象的な知能の象徴として扱われることが多いのに対し、日本語では「脳味噌」として、質感や物体感を伴う生々しい表現となっています。これは、身体と感覚を重視する日本文化の言語的特徴ともいえます。

了解しました。では、最終セクションに進みます。

「脳味噌」という言葉から見える日本語の感性

「脳味噌」という言葉には、日本語特有の感覚的で比喩的な言語感覚が反映されています。日本語では、身体の一部を食品や自然物にたとえる表現が多く見られます。たとえば「目玉焼き」「足の裏が竹の子の皮のよう」など、日常的な比喩の中に生々しい感覚が息づいています。「脳味噌」もその延長線上にあり、抽象的な思考を、身近な“味噌”という具体物に置き換えて表現する発想から生まれました。

さらに、「味噌」は古来より日本の食文化の中心的存在であり、「生活の基盤」や「心のよりどころ」を象徴する食品でもあります。その味噌を「脳」に重ねることによって、人間の知恵や精神の中心に対する感覚的な親近感が表現されているとも考えられます。「脳味噌」という言葉は単なる俗語ではなく、日本人の“身体と言葉の一体化”という文化的特質を表す象徴的な語でもあります。理性や知能を頭でなく「味噌」にたとえる点に、日本語の柔らかく人間的な感性が表れているのです。

まとめ

「脳味噌」という言葉は、見た目や質感の類似、そして「味噌」が持つ象徴的意味の両方から生まれた表現です。味噌そのものが直接関係しているわけではないものの、感覚的な比喩と文化的背景が融合した日本語らしい造語といえます。この言葉を通じて、日本語が持つ豊かな感性や、身体と知性を結びつける独特の表現文化を垣間見ることができます。