煮物を作る際、「落とし蓋をしてください」とレシピに書かれていることがあります。しかし、普段の蓋ではなく、わざわざ“落とす”理由は何なのでしょうか。見た目には単なる蓋に見えても、実は料理の仕上がりを左右する重要な役割を果たしています。

本記事では、落とし蓋の基本的な意味や目的、素材ごとの違い、そして代用方法までをわかりやすく解説します。

落とし蓋とは?その基本的な役割

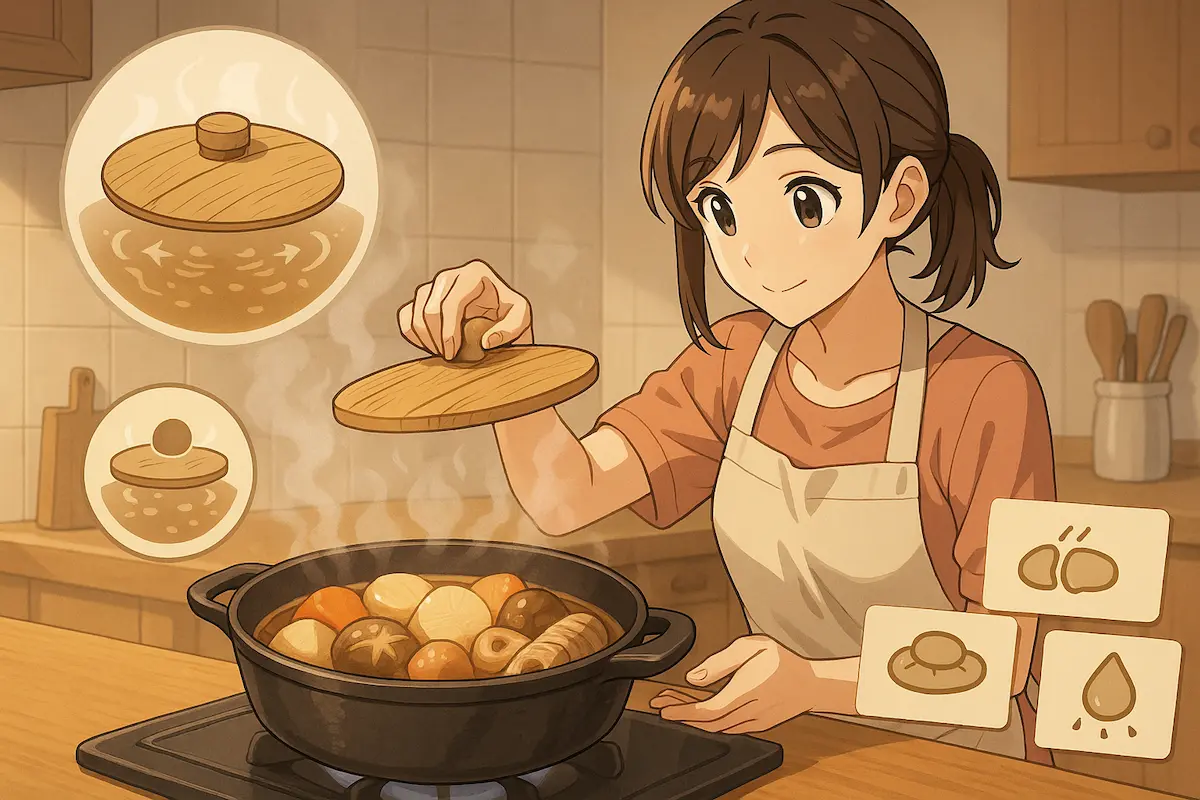

落とし蓋とは、鍋の中の食材の上に直接のせて使う蓋のことです。通常の鍋蓋は鍋の縁を覆うように上からかぶせますが、落とし蓋は食材の表面に密着させて浮かべるように置く点が大きな違いです。主に煮物や佃煮など、煮汁を含ませたい料理で使われます。

鍋全体を覆う蓋に比べて、落とし蓋は隙間があり、蒸気の逃げ道が確保されるため、適度に水分を飛ばしながら味をしみ込ませる調理法に適しています。また、煮汁が対流しやすくなるため、鍋の中で食材に均等に熱が伝わりやすく、煮崩れを防ぐ効果もあります。

つまり落とし蓋は、単なる「代用の蓋」ではなく、煮込み料理の仕上がりを安定させるための調理道具なのです。

落とし蓋を使う3つの主な目的

落とし蓋を使う理由は、単なる見た目の問題ではありません。調理科学的にも理にかなった複数の効果があります。ここでは、代表的な3つの目的を紹介します。

1. 煮汁を全体に行き渡らせる効果

落とし蓋をすると、沸騰によって鍋の中で発生する気泡や対流が均等になり、煮汁が食材の上までムラなく回るようになります。特に大根やじゃがいもなどの厚みがある食材は、落とし蓋があることで上面にも煮汁がかかり、味が均一に染み込みます。

2. 食材の形崩れを防ぐ効果

落とし蓋が煮汁の勢いを和らげるため、食材が鍋の中で動きすぎず、形を保ったまま煮込むことが可能になります。煮崩れを防ぐことは、見た目の美しさだけでなく、口当たりのよさにもつながります。

3. 煮込み時間を短縮し、味をしみ込ませる効果

落とし蓋によって鍋の内部の熱循環が安定し、少ない煮汁でも食材全体がしっかりと加熱されます。その結果、煮込み時間を短縮しつつ、味をより深く染み込ませることができます。経済的で効率の良い調理方法といえるでしょう。

素材による違い|木製・アルミ・シリコン・キッチンペーパーの比較

落とし蓋にはさまざまな素材があります。素材の違いによって使い勝手や仕上がりに差が出るため、料理に合わせて選ぶことが大切です。ここでは代表的な4種類の特徴を比較します。

木製の落とし蓋

昔ながらのタイプで、煮汁を吸って香りをまろやかにする効果があります。鍋の中の温度が安定しやすく、和食の煮物に最も適しています。ただし、使用後はしっかり乾燥させないとカビが生えることがあるため、手入れがやや手間です。

アルミ製・ステンレス製の落とし蓋

軽くて扱いやすく、耐久性と衛生面に優れた素材です。サイズを変えられる伸縮式タイプも多く、さまざまな鍋に対応できます。金属製は熱伝導率が高いため、やや煮詰まりやすい点には注意が必要です。

シリコン製の落とし蓋

柔らかく変形しやすいため、どんな鍋にもフィットします。洗いやすく再利用しやすい点がメリットです。軽量で扱いやすい一方、熱にやや弱く、強火調理には向きません。

キッチンペーパーやクッキングシートの落とし蓋

手軽に代用できる素材です。使い捨てで衛生的、かつ煮汁の飛び散りを防ぐ効果もあります。ただし、長時間煮込みには不向きで、短時間の煮物や下ごしらえ向きです。

落とし蓋がないときの代用方法

落とし蓋を常備していない場合でも、身近なもので十分に代用できます。煮物をおいしく仕上げるための工夫を知っておくと便利です。

クッキングシートやアルミホイルを使う方法

最も手軽な代用は、クッキングシートやアルミホイルを円形に切って使う方法です。鍋の内径に合わせて丸く切り、中央に小さな穴を開けることで、蒸気の逃げ道を確保できます。これにより、煮汁が全体に回りやすくなり、焦げ付きも防げます。

ラップを利用する場合の注意点

電子レンジでの加熱や短時間の煮込みでは、耐熱ラップを落とし蓋代わりに使うことも可能です。ただし、直火での調理や高温状態では溶ける危険があるため、火加減には十分注意が必要です。

その他のアイデア

紙皿やシリコン蓋を応用する方法もあります。特に紙皿は軽くて加工しやすく、一時的な代用として有効です。いずれの場合も、鍋の大きさに合ったサイズを選び、隙間ができないようにすることが重要です。

落とし蓋を使う際の注意点とコツ

落とし蓋は便利な調理道具ですが、使い方を誤ると効果が半減してしまいます。ここでは、より上手に活用するためのポイントを紹介します。

鍋のサイズと落とし蓋の大きさを合わせる

鍋に対して落とし蓋が小さすぎると、煮汁が全体に行き渡らず、部分的な煮ムラが生じます。鍋の内径より少し小さいサイズを選ぶのが理想的です。逆に大きすぎると、鍋の縁に引っかかって食材に密着しないため注意が必要です。

火加減は「中火〜弱火」で安定させる

落とし蓋をすると鍋の内部温度が上がりやすいため、強火のままでは煮詰まりすぎたり焦げたりする恐れがあります。中火から弱火でじっくり煮ることで、味を均一に含ませることができます。

吹きこぼれや煮崩れを防ぐ工夫

煮汁が多い料理では、落とし蓋が浮き上がって吹きこぼれることがあります。少し角度をつけて置いたり、中央に穴を開けて蒸気を逃がすと安定します。また、煮崩れやすい食材は、火を止めてから一度冷ますことで味がさらにしみ込み、崩れにくくなります。

まとめ:落とし蓋で料理をもっと上手に

落とし蓋は、単に鍋の中を覆うだけの道具ではなく、煮汁を均等に回し、形を保ち、味をしみ込ませるための調理技法を支える重要な役割を持っています。正しく使えば、少ない煮汁でも素材のうま味を引き出し、短時間で理想的な仕上がりを実現できます。

木製・アルミ・シリコンなど素材によって特徴が異なり、料理の種類や調理時間に応じて使い分けることで、より効率的においしい煮物を作ることができます。

落とし蓋は「小さな工夫で料理の完成度を上げる道具」です。家庭の鍋にも一枚用意しておくことで、和食はもちろん、洋風の煮込み料理にも幅広く活用できるでしょう。