料理のレシピなどで頻繁に見かける「鷹の爪(たかのつめ)」は、実は唐辛子の一種です。赤く小ぶりな見た目が印象的ですが、「唐辛子」と「鷹の爪」は同じものなのか、なぜこのような名前で呼ばれているのかと疑問に思う人も多いでしょう。

本記事では、鷹の爪という名前の由来を中心に、その形状的特徴や他の唐辛子との違い、日常での使い方までを詳しく解説します。

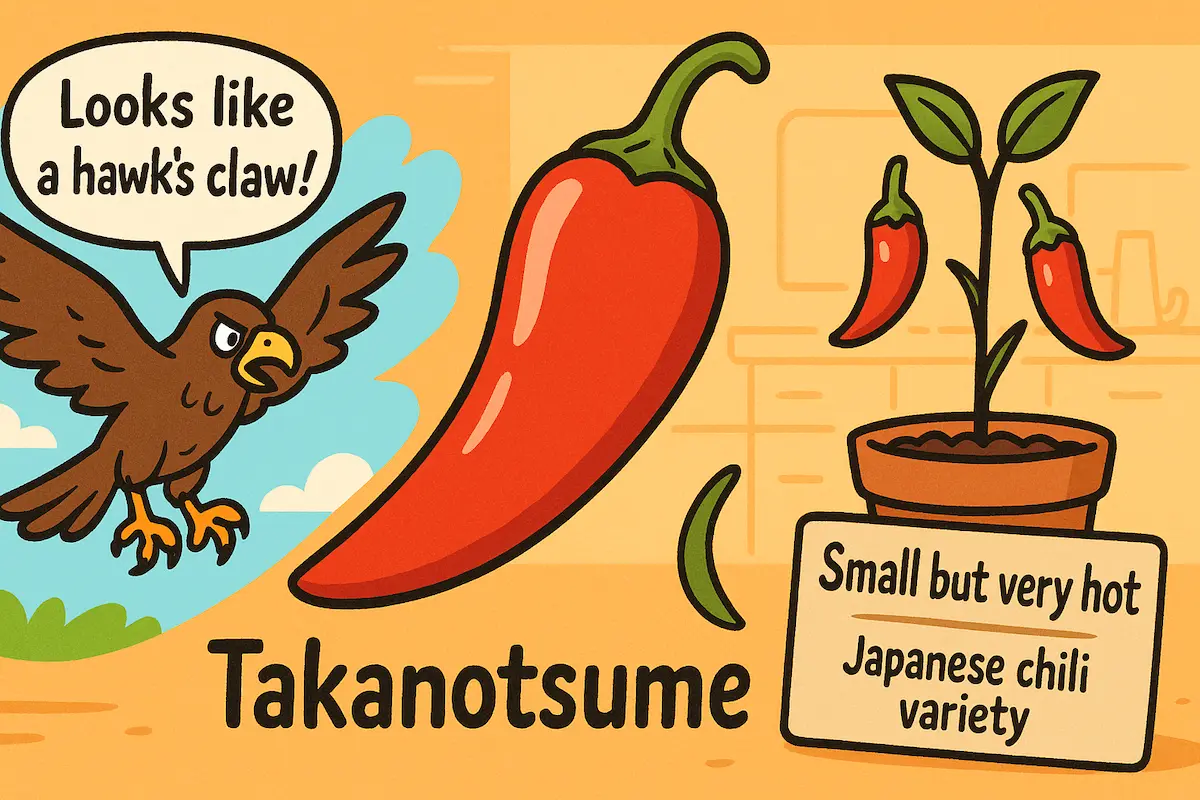

鷹の爪とはどんな唐辛子か

鷹の爪は、ナス科トウガラシ属に分類される日本原産の小型唐辛子です。学名は「Capsicum annuum var. fasciculatum」で、一般的な唐辛子と同じく南米原産のトウガラシが日本で改良された品種の一つとされています。

鷹の爪の特徴は、長さ約4〜7cmほどの細長い形状と、乾燥すると鮮やかな赤色になることです。熟す前は緑色をしており、完熟すると赤く変化します。その形が鋭く尖っており、先端がカギ状に曲がることも多いため、見た目に強い印象を持つ唐辛子です。

主な用途としては、料理の辛味づけや風味づけが中心です。特に、ペペロンチーノやきんぴらごぼう、麻婆豆腐など、香りと辛さを生かした料理に欠かせない存在です。また、鷹の爪は乾燥状態でも長期保存が可能なため、常備調味料としても重宝されています。

なぜ「鷹の爪」と呼ばれるのか【名前の由来】

「鷹の爪」という名前は、その形状が鷹の足の爪に似ていることに由来します。熟して赤くなった鷹の爪は、細長く先が鋭く曲がる特徴があり、まるで猛禽類の鷹が獲物を掴む際に使う爪のように見えることから、この名が付けられたとされています。

また、単に形の類似だけでなく、鷹が象徴する“鋭さ”や“力強さ”と、唐辛子の刺激的な辛さを重ね合わせた比喩的表現として名付けられたという説もあります。日本では江戸時代から唐辛子の栽培が盛んになり、その頃に「鷹の爪」という呼称が一般化したと考えられています。

一方で、すべての唐辛子が「鷹の爪」と呼ばれるわけではなく、この呼び名は特定の小型・辛口品種を指す日本独自の呼称です。つまり、「鷹の爪」は単なる通称ではなく、独立した品種名として定着しているのです。

他の唐辛子との違い

鷹の爪は、他の唐辛子と比べてサイズが小さく、辛味が強いのが最大の特徴です。一般的な赤唐辛子が長さ10cm前後であるのに対し、鷹の爪は4〜7cmほどとコンパクトです。その分、果皮が厚く香りが立ちやすいため、加熱すると香ばしい辛味を引き出せます。

辛さの指標であるスコヴィル値(Scoville Heat Unit)では、鷹の爪は約40,000〜50,000SHUとされ、一般的な唐辛子よりやや強めの辛さを持ちます。ただし、激辛品種のハバネロ(約100,000〜350,000SHU)やブート・ジョロキア(約1,000,000SHU)などと比べると、ほどよい刺激に分類されます。

また、鷹の爪は香りと辛味のバランスが取れている点でも評価が高く、調味料としてだけでなく、香辛料として料理全体の風味を引き締める役割を果たします。特に、和食やイタリアンの炒め料理では「辛さより香り」を重視するため、鷹の爪が最適とされています。

鷹の爪の使い方と保存方法

鷹の爪は、辛味と香りを生かす調味料として幅広い料理に利用されます。代表的なのは、オリーブオイルとにんにくを使ったペペロンチーノや、きんぴらごぼう、漬物、炒め物、麻婆豆腐などです。

鷹の爪の使い方のポイント

- 種を取り除くと辛さが控えめに:辛味を抑えたい場合は、中の種を除いて使用するとマイルドになります。

- 低温のうちに加熱する:オイルと一緒に低温でじっくり加熱することで、香りがしっかりと引き出され、焦げにくくなります。

- 切らずに使うと香り中心に:丸ごと使用すると、辛味よりも香りを料理に移すことができます。

鷹の爪の保存方法

乾燥した鷹の爪は湿気に弱いため、密閉容器に入れて冷暗所または冷凍庫で保存するのが理想です。直射日光や高温多湿の環境に置くと、風味が落ちやすくなります。また、調理前に軽くフライパンで乾煎りすると、香ばしさが増し、より深い風味を楽しめます。

まとめ

「鷹の爪」という名前は、その形が鋭く曲がった鷹の爪に似ていることから名付けられました。さらに、辛味の鋭さや刺激の強さが、鷹の持つ力強いイメージとも重なるため、日本で古くからこの名が定着したと考えられます。

鷹の爪は小ぶりながらも辛味が強く、香りと刺激のバランスが取れた日本を代表する唐辛子品種です。ペペロンチーノや炒め物、漬物など幅広い料理で活用でき、乾燥状態なら長期間保存も可能です。

名前の由来を知ることで、日常の料理に使う際にも一層親しみを持てるでしょう。