「水分補給」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは“水”ですが、実はそれだけでは体のバランスを保つことはできません。私たちの体内には、ナトリウムやカリウムといった「電解質」が存在し、これらが水分とともに体の機能を支えています。電解質が不足すると、脱水症状だけでなく、筋肉のけいれんや倦怠感、集中力の低下など、さまざまな不調を引き起こすことがあります。

本記事では、水分補給における電解質の役割や不足による影響、そして効果的に摂取するための方法について、わかりやすく解説します。

電解質とは何か?基本の仕組みを理解しよう

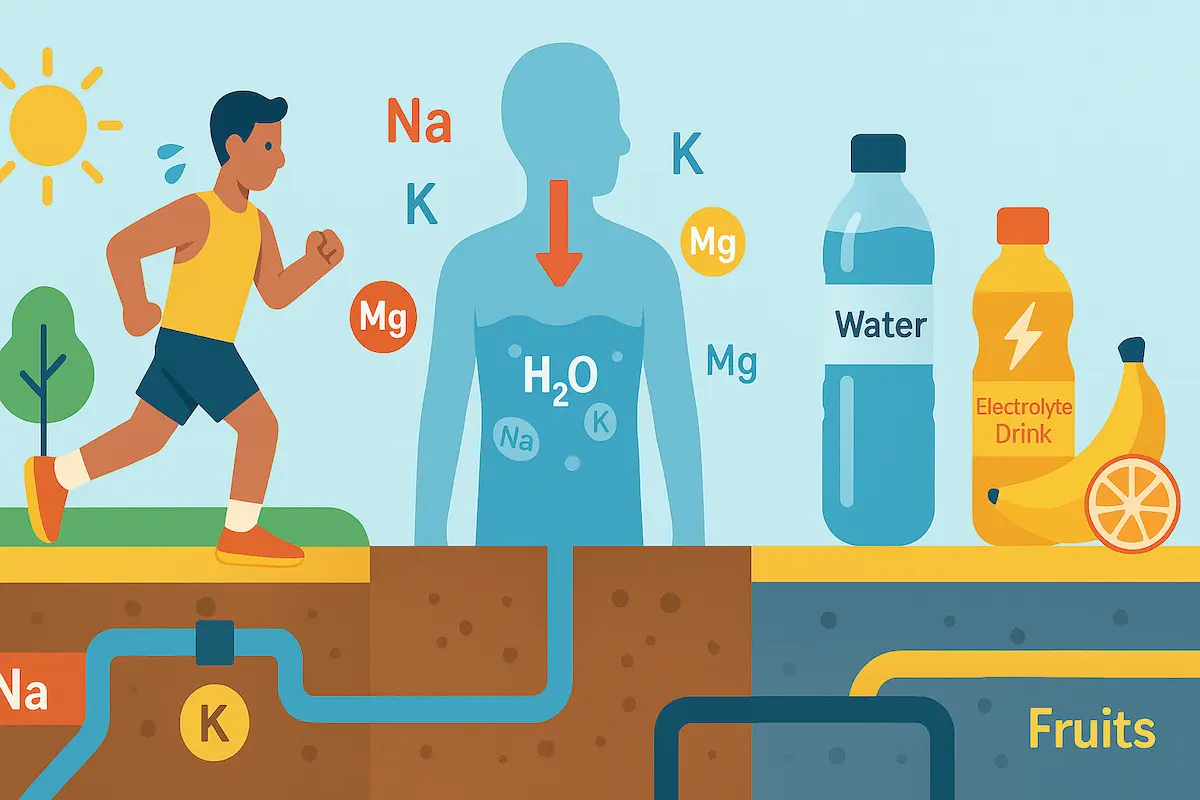

電解質とは、水に溶けると電気を帯びた粒子(イオン)として存在する物質のことを指します。体内では主にナトリウム(Na⁺)、カリウム(K⁺)、カルシウム(Ca²⁺)、マグネシウム(Mg²⁺)、塩化物イオン(Cl⁻)などが代表的な電解質です。これらは血液や細胞の内外に均等に分布し、体のさまざまな機能を支える重要な役割を担っています。

体内の水分と電解質の関係

人の体は約60%が水分でできていますが、この水分は「細胞内液」と「細胞外液」に分かれ、それぞれ異なる電解質のバランスで保たれています。例えば、細胞外液にはナトリウムが多く、細胞内液にはカリウムが多いという特徴があります。このバランスが崩れると、細胞の正常な活動が妨げられ、筋肉や神経の働きにも影響を及ぼします。

主な電解質の種類と働き

- ナトリウム(Na⁺)

- 水分量の調整や血圧維持に関与。発汗によって最も失われやすい。

- カリウム(K⁺)

- 心拍リズムや筋肉の動きを安定させる。野菜や果物に多く含まれる。

- カルシウム(Ca²⁺)

- 骨や歯の形成だけでなく、神経伝達や筋肉収縮にも関与。

- マグネシウム(Mg²⁺)

- エネルギー代謝を助け、神経の興奮を抑える働きがある。

- 塩化物イオン(Cl⁻)

- 胃酸の成分として消化を助け、酸塩基平衡の維持にも寄与する。

これらの電解質は互いに密接に関係しており、どれか一つが極端に不足または過剰になると、体内の恒常性(ホメオスタシス)が崩れます。したがって、水分補給においては「ただ水を飲む」だけでなく、電解質を適切に保つことが重要です。

電解質が不足するとどうなる?

体内の電解質は、汗や尿、下痢などによって常に失われています。通常は食事から補われますが、発汗量が多い状況や体調不良時には、水分だけを摂取しても電解質のバランスが崩れることがあります。これを「電解質異常」と呼び、身体のさまざまな機能に影響を及ぼします。

脱水症状との違い

「脱水症」と「電解質不足」は混同されがちですが、正確には別の状態です。脱水症は水分が不足した状態を指すのに対し、電解質不足は体内のイオンバランスが崩れた状態を意味します。たとえば、大量の水だけを飲むと、体液中のナトリウム濃度が下がり「低ナトリウム血症」を引き起こすことがあります。この状態では、体内の水分が細胞内に過剰に移動し、むくみや頭痛、吐き気を招くこともあります。

不足によって起こる主な症状

電解質が不足または乱れると、以下のような症状が現れます。

- 筋肉のけいれん・こむら返り

- 倦怠感・集中力の低下

- 頭痛・めまい・吐き気

- 心拍の乱れ・血圧低下

- 意識障害(重度の場合)

これらは特に高温環境下や激しい運動中、または体調不良時(発熱・嘔吐・下痢など)に起こりやすいとされています。

注意が必要なシーン

- 長時間の運動や屋外作業

- 汗とともにナトリウムやカリウムが多量に失われる。

- 高温多湿の環境

- 体温調節のための発汗が増え、体液バランスが崩れやすい。

- 病気や体調不良時

- 下痢や嘔吐で急速に電解質が失われる場合がある。

- 高齢者や乳幼児

- 体液量が少なく、電解質変動に敏感。

こうした場面では、水分とともに電解質を補うことが、健康を保つうえで欠かせません。

電解質を効率的に補うには?

体内の電解質バランスを整えるためには、水分と電解質を一緒に補うことが重要です。単に水を飲むだけでは、汗や尿で失われたナトリウムやカリウムなどが十分に補えないため、体液の濃度が薄まり、かえって不調を招くことがあります。ここでは、効果的な補給の方法と注意点を紹介します。

水だけでなく“バランス補給”が大切な理由

体液は、水分だけでなく電解質を含んだ「塩水」のような構成です。そのため、水だけを大量に摂取すると、体内の塩分濃度(浸透圧)が低下してしまいます。理想的な水分補給とは、汗などで失われた電解質を水分と同時にバランスよく補うことです。特に、汗を多くかいた後や運動中は、ナトリウムを意識的に摂取することが勧められます。

スポーツドリンク・経口補水液・食事からの摂取方法

- スポーツドリンク

- 電解質を手軽に補給でき、運動中や軽度の発汗時に適しています。ただし糖分が多いため、過剰摂取には注意が必要です。

- 経口補水液(ORS)

- 脱水時や体調不良時に有効で、ナトリウム濃度が高く、医療現場でも推奨されます。熱中症対策にも効果的です。

- 食事

- 梅干し、味噌汁、バナナ、海藻類などには、ナトリウムやカリウム、マグネシウムが豊富に含まれています。日常の食事から自然に摂取することも大切です。

摂りすぎによるリスクと注意点

電解質は不足だけでなく、過剰摂取にも注意が必要です。ナトリウムを摂りすぎると高血圧の原因となり、カリウムを過剰に摂ると腎機能に負担がかかることがあります。サプリメントやスポーツドリンクを利用する際は、「汗の量」や「活動量」に応じて量を調整するよう心がけましょう。

日常で実践できる電解質補給のコツ

電解質の補給は、特別な場面だけでなく、日常のちょっとした意識づけでも十分に行うことができます。生活スタイルや年齢、季節によって必要な量やタイミングは異なりますが、以下のポイントを押さえておくと、体調維持に役立ちます。

シーン別の補給の目安

- 運動時:運動の前後にスポーツドリンクを200〜500mlほど摂取。発汗が多い場合は、ナトリウム入りの飲料をこまめに。

- 日常生活:通常の食事で塩分・カリウム・マグネシウムをバランスよく摂取。夏場は麦茶や味噌汁などが手軽。

- 高齢者:のどの渇きを感じにくくなるため、1日数回に分けて少量ずつ水分と電解質を摂るのがおすすめ。

- 子ども:体液量が少ないため、発熱や下痢時には経口補水液を使うなど、早めの補給が大切。

電解質を多く含む食品・飲み物の例

- ナトリウム:塩、梅干し、味噌汁、漬物

- カリウム:バナナ、ほうれん草、アボカド、じゃがいも

- マグネシウム:ナッツ類、豆腐、海藻、玄米

- カルシウム:牛乳、小魚、ヨーグルト、チーズ

これらの食品を日常の食卓に取り入れることで、無理なく電解質バランスを整えることができます。特に暑い時期は、「水+塩分+ミネラル」の組み合わせを意識するとよいでしょう。

まとめ|「水+電解質」で体のバランスを守ろう

水分補給は、単に喉の渇きを癒すだけでなく、体内の電解質バランスを保つ行為でもあります。電解質は、神経や筋肉の働き、血圧の維持、体温調節など、生命活動のあらゆる場面で重要な役割を果たしています。水だけを摂ると、かえって体液の濃度が乱れることもあるため、発汗が多いときや体調を崩したときには、ナトリウムやカリウムを含む飲料・食事での補給を意識することが大切です。

また、電解質は多すぎても少なすぎても不調を招くため、日常生活では「適量の塩分」「バランスの取れた食事」「こまめな水分補給」を意識しましょう。「水+電解質」をセットで考えることが、暑い季節だけでなく、一年を通じて健康を維持する基本となります。