プリン体という言葉は、痛風や高尿酸血症といった病気の原因として知られています。しかし、そもそもプリン体とはどのような物質で、なぜ体に悪いとされるのでしょうか。実はプリン体は、私たちの体内にも存在し、生命活動に欠かせない重要な成分でもあります。

本記事では、プリン体の正体や体内での働き、摂りすぎが健康に与える影響、そして上手にコントロールする方法について、医学的な観点からわかりやすく解説します。

プリン体とは何か

プリン体とは、細胞の核の中にある「核酸(DNAやRNA)」を構成するプリン塩基と呼ばれる物質の総称です。私たちの体をつくるすべての細胞には核酸が存在しており、その材料としてプリン体は欠かせません。つまり、プリン体は体の中にもともと存在する自然な成分であり、「体に悪いもの」ではなく生命維持に必要な物質なのです。

体の中に存在する「核酸の材料」

プリン体は、細胞の新陳代謝によって常に合成・分解を繰り返しています。古い細胞が壊れて新しい細胞が作られる際、核酸の一部が分解されてプリン体が生成されます。このようにして体内で自然に生じるプリン体を「内因性プリン体」と呼びます。

プリン体の種類(内因性・外因性)の違い

プリン体には、体内で作られる「内因性プリン体」と、食べ物から摂取される「外因性プリン体」の2種類があります。一般的に、食事から摂るプリン体は全体の約2割程度で、残りの8割は体内で生成されています。そのため、食事制限だけではプリン体を完全にコントロールすることはできず、代謝バランスの改善が重要になります。

プリン体はなぜ体に必要なのか

プリン体は「悪者」として語られがちですが、実際には私たちの生命活動に欠かせない重要な役割を担っています。細胞の新陳代謝やエネルギーの生成、さらには遺伝情報の維持にも深く関わっており、体内の多くの働きに影響を及ぼしています。

細胞の新陳代謝とエネルギー生成に関わる役割

プリン体は、DNAやRNAといった遺伝情報を担う分子の構成要素です。つまり、細胞分裂や修復のたびに必要とされる物質であり、生命活動を支える基盤となっています。また、プリン体から作られるアデノシン三リン酸(ATP)は、体のあらゆる活動に使われるエネルギー源です。このため、プリン体は細胞の成長・再生や筋肉活動、脳の働きにも欠かせません。

全ての食品に含まれている理由

プリン体は生物の細胞に含まれているため、肉類・魚類・野菜・穀物など、すべての食品に少なからず含まれています。 特に細胞数の多い臓器や、代謝の活発な動物性食品にはプリン体が多く含まれます。したがって、プリン体を「完全にゼロにする食事」は現実的に不可能であり、摂取量のバランスを取ることが重要になります。

プリン体が尿酸に変わる仕組み

プリン体は体にとって必要な成分ですが、分解される過程で「尿酸」という老廃物が生成されます。尿酸は一定量であれば体に害はありませんが、過剰になると体内に蓄積し、健康トラブルを引き起こす原因となります。ここでは、プリン体がどのように尿酸へと変化していくのかを整理してみましょう。

代謝の過程と尿酸生成のメカニズム

体内で不要になったプリン体は、肝臓で分解されてヒポキサンチン → キサンチン → 尿酸という順に代謝されます。この過程では「キサンチンオキシダーゼ」という酵素が働き、最終的に尿酸が作られます。尿酸は血液中を流れ、腎臓でろ過されて尿として排出されます。

尿酸が体内に溜まるとどうなるか

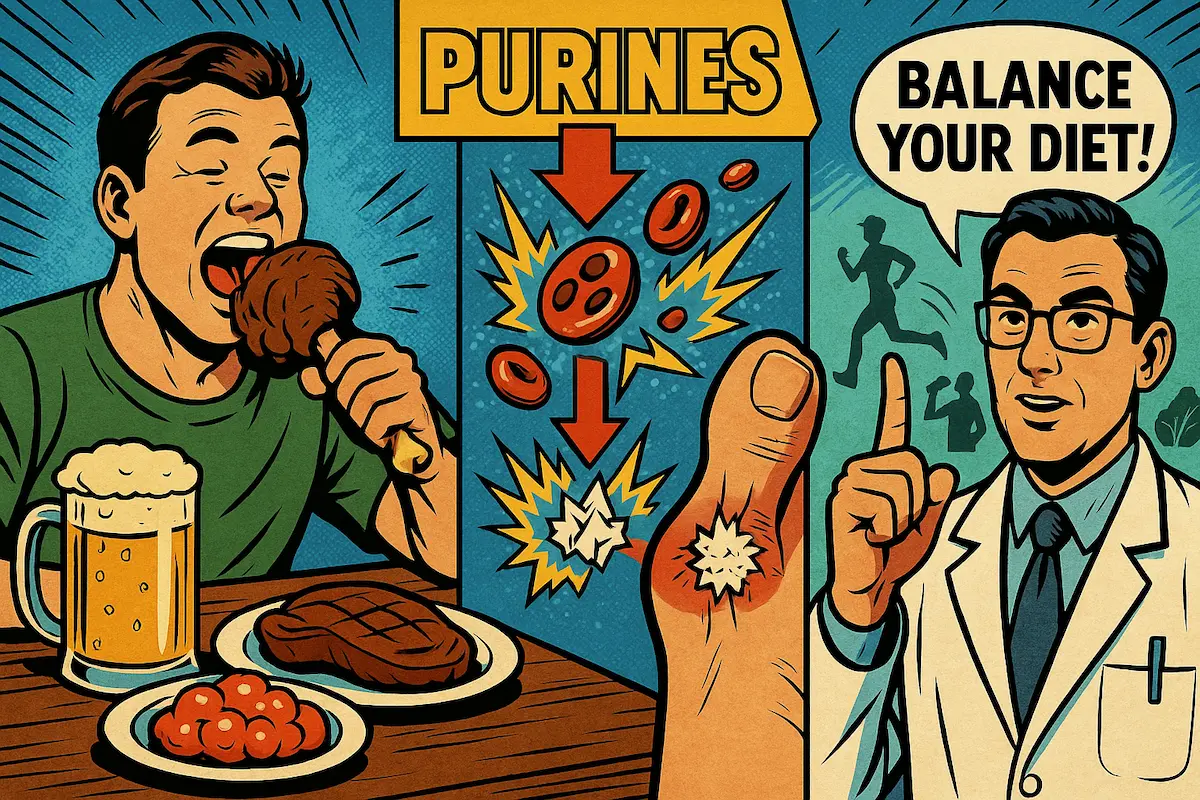

尿酸の排泄がうまくいかない、あるいは生成が過剰になると、血液中の尿酸値(血清尿酸値)が上昇します。これが続くと、尿酸が結晶化して関節や腎臓に沈着し、炎症や痛みを引き起こします。特に足の親指の関節などに激痛を伴う「痛風発作」が代表的な症状です。また、慢性的に尿酸値が高い状態(高尿酸血症)は、腎臓病や高血圧、メタボリックシンドロームとも関連があるとされています。

プリン体の摂りすぎが引き起こす健康リスク

プリン体を過剰に摂取すると、体内で生成される尿酸の量が増加し、排泄が追いつかなくなります。結果として血中尿酸値が高まり、さまざまな健康リスクが生じます。最も知られているのが痛風ですが、それ以外にも長期的な合併症を招く恐れがあります。

痛風の発症メカニズム

血液中の尿酸が一定の濃度を超えると、針状の尿酸ナトリウム結晶が関節内に析出します。これを体の免疫細胞が異物とみなして攻撃することで、強い炎症反応が起こり、激しい痛みや腫れを伴うのが痛風発作です。特に、食べすぎ・飲みすぎ、脱水、急激な温度変化などが発作の引き金となることが多いとされています。

高尿酸血症がもたらす他の病気

痛風だけでなく、慢性的な高尿酸血症は腎臓や血管にも悪影響を及ぼします。尿酸が腎臓に沈着すると腎機能が低下し、「尿酸腎症」や「尿路結石」の原因となります。また、尿酸値の上昇は動脈硬化や高血圧、糖尿病などの生活習慣病との関連も指摘されています。つまり、プリン体の摂りすぎは単なる関節痛の問題ではなく、全身の代謝バランスに関わる重要な健康課題なのです。

プリン体を多く含む食品と控えたい食生活

プリン体はあらゆる食品に含まれていますが、その含有量には大きな差があります。とくに動物の内臓や魚の干物、アルコール飲料などはプリン体量が多く、摂りすぎると尿酸値上昇の原因となります。ここでは、代表的な高プリン食品と、日常生活での注意点を解説します。

プリン体が多い食品ランキング

一般的にプリン体を多く含む食品は、細胞密度の高い部位や代謝の活発な組織に由来します。主な例を挙げると以下の通りです。

- 鶏レバー、豚レバー、牛レバーなどの内臓類

- カツオ、マイワシ、サンマ、アジ、アンコウ肝などの魚類

- 干物やエビ、カニなどの甲殻類

- 白子、魚卵(たらこ・いくらなど)

これらの食品は栄養価が高い反面、プリン体含有量も非常に多いため、摂取頻度や量に注意が必要です。

アルコール(特にビール)の影響

アルコール飲料、とくにビールはプリン体が比較的多く含まれているほか、アルコール代謝の過程で尿酸の排泄を妨げる作用があります。そのため、「プリン体ゼロ」のビール風飲料であっても尿酸値を上げる可能性がある点に注意が必要です。焼酎やワインなどは比較的プリン体が少ないとされていますが、飲みすぎれば同様に代謝バランスを崩します。

調理や食習慣での工夫ポイント

プリン体は水に溶けやすいため、茹でる・煮るといった調理法で一部を減らすことが可能です。例えば、肉をゆでこぼしたり、スープを飲まずに具材だけを食べるといった工夫が有効です。また、動物性たんぱく質ばかりに偏らず、豆腐・野菜・きのこ類などを組み合わせることでバランスの取れた食事になります。

プリン体と上手に付き合うための生活改善法

プリン体を完全に排除することはできませんが、生活習慣を整えることで尿酸値の上昇を防ぎ、健康を維持することができます。食事・運動・水分摂取など、日常的な行動が予防の鍵となります。

食事バランスと水分摂取の重要性

高プリン食品を極端に避けるのではなく、バランスの良い食事を心がけることが大切です。特に野菜や海藻、きのこ類などを多く取り入れ、アルカリ性食品を増やすことで尿の酸性化を防ぎ、尿酸の排出を促進します。また、1日2リットル程度の水分摂取を目安にすることで、尿の量を増やし、尿酸が体外へスムーズに排出されやすくなります。

適度な運動とストレス管理

運動は代謝を改善し、尿酸値を下げる効果が期待できます。ウォーキングやストレッチなどの軽度から中等度の有酸素運動を継続的に行うことが推奨されます。ただし、激しい運動は一時的に尿酸を増やす可能性があるため注意が必要です。また、ストレスもホルモンバランスを乱し、尿酸値上昇の一因となるため、休養や睡眠の確保も大切です。

尿酸値を下げる医薬品と医師の診断の必要性

すでに尿酸値が高い場合や痛風発作を繰り返している場合は、医師による診断と薬物療法が必要です。尿酸生成を抑える薬(アロプリノールなど)や尿酸排泄を促す薬(ベンズブロマロンなど)が処方されることがあります。自己判断で市販薬を使用するのではなく、定期的な血液検査を受け、医師の指導のもとで適切に治療を行うことが重要です。

まとめ:プリン体を正しく理解して健康を守る

プリン体は、体にとって本来必要な成分であり、細胞の新陳代謝やエネルギー生産を支える重要な役割を担っています。しかし、過剰に摂取したり、体の代謝や排泄機能が低下したりすると、尿酸が蓄積して高尿酸血症や痛風を引き起こします。

健康を保つためには、プリン体を「避ける」のではなく、上手にコントロールする意識が大切です。食事のバランスを整え、水分を十分に摂取し、適度な運動を続けることで、尿酸値を安定させることができます。また、定期的な健康診断で数値をチェックし、異常が見られる場合は早めに医師へ相談することが望ましいでしょう。

プリン体を正しく理解し、日々の生活に小さな工夫を取り入れることで、痛風や代謝異常を未然に防ぎ、健康な体を維持することができます。