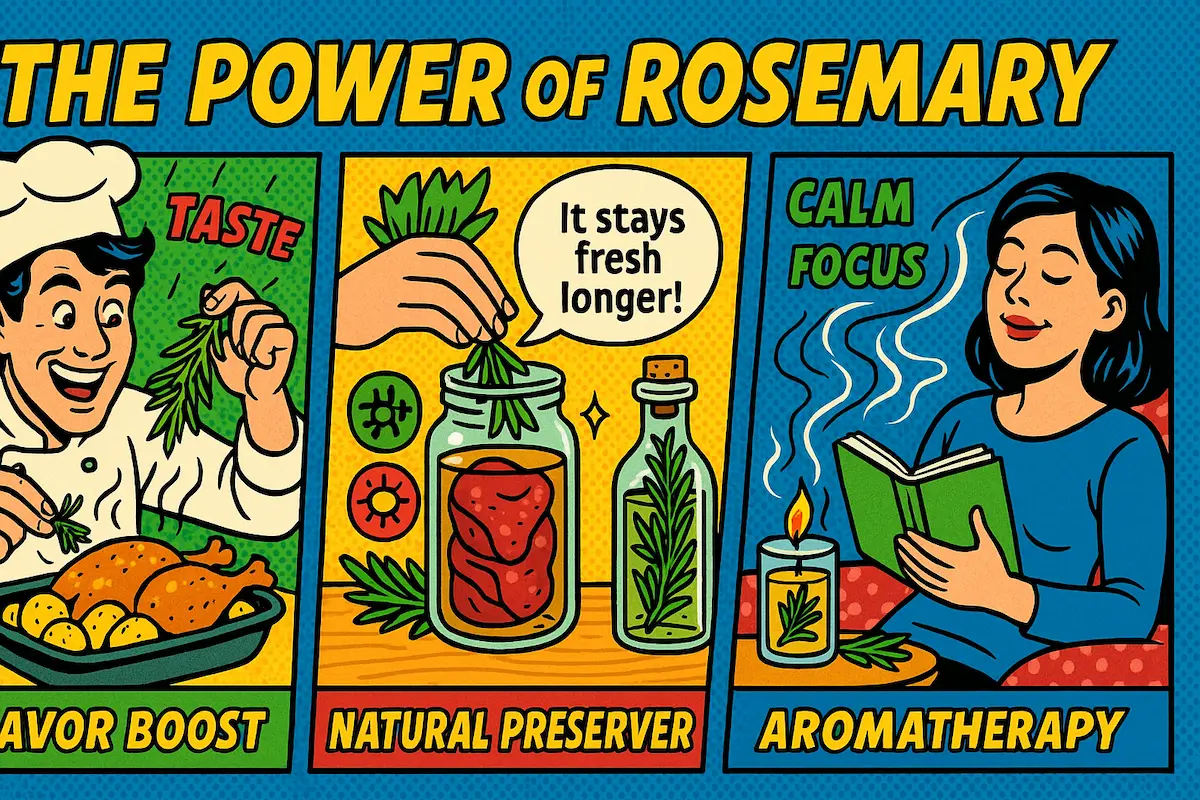

ローズマリーは、料理やハーブティーに使われる香り高いハーブとして知られていますが、実はその用途は非常に多岐にわたります。肉や魚料理の風味付けとしてはもちろん、保存性を高めるための防腐作用や、アロマとしての香りづけ、さらには虫除けとしての活用まで、日常生活のさまざまな場面で役立てることができます。しかし、「なぜローズマリーを入れるのか」と聞かれると、意外と明確に答えられない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ローズマリーを使用する目的やその効果について、具体的な活用シーンごとに詳しく解説していきます。ローズマリーの力を正しく理解すれば、日々の暮らしがより豊かで快適なものになるはずです。

ローズマリーの主な用途とは?

ローズマリーは、シソ科に属する常緑性のハーブで、地中海沿岸を原産としています。その強い芳香と抗菌性を活かし、古くから料理や保存、医療、香料など幅広い分野で利用されてきました。現代でもローズマリーの用途は多岐にわたり、以下のような目的で使用されています。

まず最も一般的なのが料理への利用です。肉や魚の臭みを抑え、独特の香りで風味を引き立てるため、ローストやマリネ、煮込み料理などによく使われます。特にオリーブオイルとの相性が良く、ハーブオイルとしても重宝されます。

次に注目されるのが保存性の向上です。ローズマリーには抗酸化作用や防腐効果があり、食品の劣化を抑える天然の保存料としての役割も担っています。そのため、ローズマリー入りのオイルや酢、ソース類は日持ちが良くなる傾向にあります。

さらに、アロマとしての利用も広く浸透しています。精油や乾燥ハーブとして使用することで、リラックス効果や集中力の向上といった心理的作用が期待されます。香りによる虫除け効果もあり、天然の防虫剤としても役立ちます。

料理にローズマリーを入れる理由

料理にローズマリーを加える主な理由は、香りづけ、風味付け、臭み消しの3点に集約されます。特に肉や魚などの動物性食材と相性が良く、加熱によって引き立つその芳香が、料理全体の味わいを一層深めてくれます。

ローズマリーの香りの主成分には、シネオール、カンファー、α-ピネンなどが含まれており、これらはすべて強い芳香性と抗菌作用を持つことで知られています。例えば、シネオールはユーカリにも含まれる成分で、すっきりとした清涼感が特徴です。これにより、脂っこい肉料理でも後味が重くならず、さっぱりと食べやすくなります。

また、ローズマリーには臭み成分を分解・中和する働きもあります。魚やラム肉など、調理中に出る特有のにおいを抑えるため、下味としてマリネに使われることも多く、焼く、煮る、揚げるといったどの調理法にも応用可能です。

さらに、風味を深めるだけでなく、保存性を高める副次的効果もあります。抗酸化作用があるため、ローズマリーを加えることで調理後の酸化を抑え、味や香りが長持ちします。特に、ローズマリー入りのオイルやソースは日持ちが良く、常備菜や作り置き料理にも適しています。

食材保存におけるローズマリーの役割

ローズマリーは、古くから天然の防腐剤・保存料としても活用されてきました。その効果の中心となるのが、抗酸化作用と抗菌作用です。これにより、食材の酸化や細菌の繁殖を抑え、食品の劣化を防ぐ働きがあります。

ローズマリーに含まれる代表的な抗酸化成分としては、ロズマリン酸やカルノシン酸が挙げられます。これらは食品中の脂質が酸化するのを防ぎ、風味や見た目、品質の劣化を遅らせる効果があります。そのため、揚げ物やオイルベースの料理に少量加えるだけでも、保存性が高まります。

また、抗菌成分にはテルペン類(例:カンファーやピネン)があり、細菌やカビの繁殖を抑制する働きがあります。この性質は、特に手作りの保存食や調味料において有効です。たとえば、以下のような活用方法があります。

- ローズマリーを加えたハーブオイルやビネガーを作り、調理用に常備

- 肉や魚を漬けるマリネ液にローズマリーを使用

- ピクルスやオイルサーディンなど、保存系レシピの風味付け兼防腐剤

さらに、ローズマリーの抗菌作用は冷蔵保存と組み合わせることで相乗効果を生み、家庭でもより安全に食材を保つ手助けとなります。保存料として化学成分を使いたくない場合、ローズマリーは自然由来で安心して使える選択肢として非常に有用です。

アロマ・香りづけとしての活用法

ローズマリーは料理だけでなく、香りによるリフレッシュ効果や生活空間の演出にも利用されています。その芳香成分には、心身のバランスを整える作用があるとされ、アロマテラピーの分野でも高く評価されています。

ローズマリーの香りに含まれる主な成分であるシネオールやボルネオールには、集中力や記憶力の向上を助ける働きがあることが知られています。実際に、受験生や在宅ワーカーの作業環境にローズマリーの香りを取り入れると、頭がすっきりして作業効率が上がると感じる人も少なくありません。

また、ローズマリーの香りは気分をリフレッシュさせたいときや、眠気を覚ましたい朝の時間帯などにも適しています。スーッとした清涼感のある香りは、空気をクリーンに感じさせ、リビングや玄関、バスルームなどの空間演出にも向いています。

具体的な活用例は以下のとおりです。

- 精油をディフューザーで使用し、室内に自然な香りを広げる

- 乾燥ローズマリーをサシェ(香り袋)に入れることで、クローゼットや靴箱の消臭にも活用

- ハーブバスとして湯船に浮かべると、香りとともにリラックス効果が得られる

このように、ローズマリーは自然な香りで心身を整える手軽な手段として、日々の暮らしに取り入れることができます。香りを楽しみながら集中力やリフレッシュ効果も得られる点で、実用性の高いハーブといえるでしょう。

ローズマリーの抗菌・防虫効果とは?

ローズマリーは、古くから抗菌・防虫の天然素材として利用されてきました。特に乾燥状態でもその効果が持続しやすいため、台所や収納空間などの衛生対策にも適しています。

その理由のひとつが、ローズマリーに含まれるテルペン系の芳香成分です。代表的な成分であるカンファー(樟脳様の香り)やα-ピネンは、強い抗菌性を持ち、カビや雑菌の繁殖を抑える作用があります。また、これらの成分は虫が嫌う香りでもあるため、防虫対策にも効果的です。

具体的な活用例としては以下のような方法があります。

- 乾燥させたローズマリーをサシェ(布袋)に入れてクローゼットや引き出しに置く

- 台所周辺に置いて食材まわりの防虫対策を行う

- スプレーとして利用する(ローズマリーを煮出して冷ました液にエタノールを加える)

また、ローズマリー精油を活用すれば、天然の抗菌スプレーや消臭剤としても応用可能です。市販の化学製品を使わずに、自然素材だけで対策をしたいという方には特に有効な手段といえるでしょう。

ただし、香りが強めなため使用量には注意が必要です。特にペットがいる環境では、動物によっては刺激が強すぎる場合があるため、使用場所や濃度に配慮することが大切です。

ローズマリーを使う際の注意点

ローズマリーは多用途で便利なハーブですが、使用にあたってはいくつかの注意点もあります。正しく使うことで、効果を最大限に引き出しながら安全に活用できます。

まず注意したいのが、使用量の加減です。ローズマリーは香りが非常に強く、料理に入れすぎると他の素材の風味を覆い隠してしまうことがあります。特にドライハーブは香りが凝縮されているため、使用量は控えめにし、少しずつ加えるのが基本です。

また、妊娠中の使用にも注意が必要です。ローズマリーは血行を促進する作用があるため、過剰に摂取すると子宮収縮を引き起こす可能性があるとされています。料理に少量使用する程度であれば問題ないとされていますが、ハーブティーや精油を日常的に使う場合は、かかりつけの医師や専門家に相談するのが安心です。

さらに、精油の取り扱いにも注意が必要です。ローズマリー精油は濃度が高く、肌に直接触れると刺激を感じることがあります。使用する際は必ず希釈し、パッチテストを行うなどの安全確認を行うべきです。また、子どもやペットのいる環境では、誤飲や過剰吸引を避けるための配慮も欠かせません。

保存面では、直射日光や高温多湿を避けることがポイントです。乾燥ローズマリーや精油は風味や効果が劣化しやすいため、密閉容器に入れて冷暗所で保管すると良いでしょう。

まとめ:ローズマリーを上手に使って生活を豊かに

ローズマリーは、その香り高さと機能性を兼ね備えた、非常に汎用性の高いハーブです。料理では風味付けや臭み消しとして活躍し、防腐・抗酸化作用によって食材の保存性も高めてくれます。さらに、アロマとしての精神的効果や、抗菌・防虫といった実用的な効能もあり、日々の暮らしに幅広く応用できます。

一方で、香りが強いゆえの使用量の注意や、妊娠中・精油の扱いに関する配慮も必要です。適切な方法と分量を守ることで、ローズマリーの恩恵を安心して享受することができます。

自然の力を活かしながら、食卓から生活空間までさまざまな場面で役立てられるローズマリー。上手に取り入れれば、毎日の生活をより健やかで豊かなものへと導いてくれるはずです。