コンビニとスーパーで同じペットボトル飲料やお菓子を見かけることがあるが、価格に違いがあることに気づいたことはないだろうか。特にコンビニでは、わずか数十円の差でも積み重ねれば大きな出費につながる。一方で、スーパーでは特売やまとめ買いでお得に買える場面が多い。

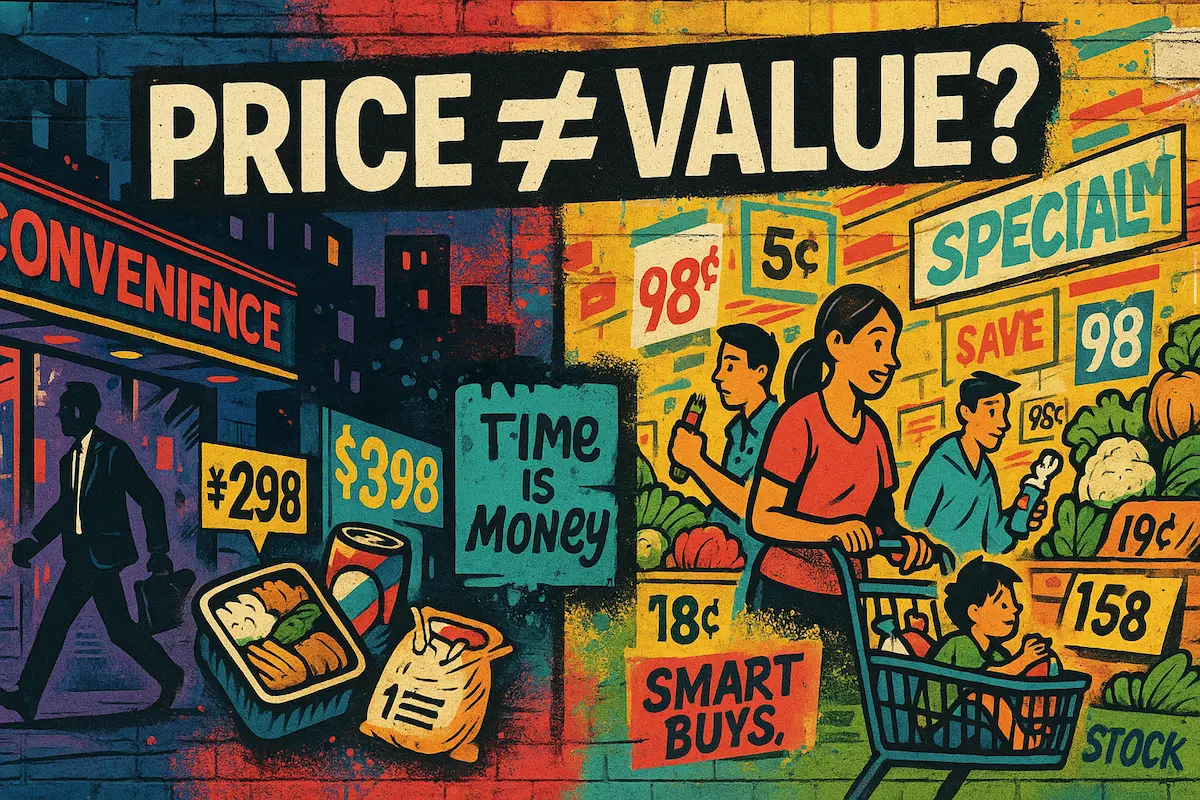

このような価格差は、単なる企業戦略の違いだけではなく、立地や運営方針、仕入れ構造など複数の要因が関係している。本記事では、「なぜコンビニは高く、スーパーは安いのか?」という疑問を解き明かし、それぞれの特徴や使い分け方まで詳しく解説する。

コンビニとスーパーの価格差は本当にあるのか?

日常的に利用する機会が多いコンビニとスーパーだが、実際に価格にどれほどの違いがあるのかを検証すると、その差は明確に存在する。たとえば、500mlのペットボトル飲料は、コンビニでは150円前後で販売されていることが多いが、スーパーでは100円未満で特売されることも珍しくない。カップ麺やお菓子類、日用品などについても同様で、平均的にコンビニの価格はスーパーよりも10~30%高い傾向がある。

こうした価格差は、単に店舗ごとの価格設定の違いではなく、業態そのものが異なることに起因している。コンビニは「便利さ」を最優先した店舗設計であるのに対し、スーパーは「価格と品揃え」を重視した運営を行っている。そのため、両者は似て非なる存在であり、価格に差が生まれるのは自然な結果と言える。

コンビニが高くなる主な理由とは?

コンビニの商品価格がスーパーに比べて高くなるのには、いくつかの構造的な理由がある。単なる企業努力の差ではなく、業態の特性によるものだ。

まず大きな要因として立地と利便性のコストが挙げられる。コンビニは駅前や住宅街、オフィスビルの1階など、利便性の高い場所に出店する傾向が強く、賃料が高くつきやすい。加えて、狭小な敷地に効率的なレイアウトで商品を配置する必要があり、その分店舗設計や物流の手間もかかる。

次に、24時間営業による人件費と運営コストの増加も価格に反映される。夜間や早朝にも人員を配置する必要があり、労働コストはスーパーと比べて高くなりやすい。また、24時間冷蔵設備を稼働させる電気代や防犯対策にもコストがかかる。

さらに、仕入れと販売量の規模の違いも見逃せない。コンビニは1店舗あたりの売場面積が限られており、商品の回転率は高いが仕入れ量は少ない。そのため、仕入れ単価がスーパーより高くなりやすく、結果として店頭価格にも反映される。

スーパーが安くできる理由とは?

スーパーがコンビニよりも安価に商品を提供できる背景には、主に3つの要因がある。いずれも、規模の大きさと効率的な運営体制に起因するものである。

まず第一に挙げられるのが、スケールメリットによる仕入れ価格の優位性である。スーパーは一括で大量仕入れを行うため、1単位あたりの仕入れ価格を抑えることができる。加えて、自社ブランド(PB商品)を展開している場合は、製造コストも管理でき、さらに価格を下げる余地が生まれる。

次に、高回転の商品展開と売場効率の良さがある。スーパーは一定規模の売場を確保できるため、多様な商品を陳列でき、特売やまとめ買いといった販売戦略も取りやすい。その結果として、商品が効率よく売れ、在庫ロスが少ないという強みがある。

また、営業時間と人件費の最適化も重要な要素だ。多くのスーパーは営業時間を朝から夜までに限定しており、深夜帯の人件費や光熱費が発生しない。その分、固定費を抑えて価格に還元することができる。

さらに、郊外型のスーパーでは、賃料が比較的安い立地を選べるため、コスト構造そのものがコンビニと大きく異なる。こうしたさまざまな工夫と前提条件が、スーパーの商品価格を低く抑えることを可能にしている。

「高い」=損ではない?コンビニの価値と役割

コンビニの商品がスーパーに比べて割高であることは事実だが、それが必ずしも「損」であるとは限らない。価格の裏には、利便性やサービスという目に見えにくい価値が存在している。

まず、コンビニの最大の特徴は時間の節約にある。24時間営業であるため、急な買い物や仕事帰りの遅い時間帯でも利用できる。これにより、「必要なときにすぐ手に入る」という利点を提供しており、その対価としての価格と捉えることもできる。

次に、緊急時の対応力がある。雨の日に傘を買ったり、深夜に医薬品や軽食を購入したりといった場面で、近くのコンビニは強い味方になる。生活インフラとしての役割を担っているため、多少高くても「必要性」が価格を上回るケースは多い。

さらに、コンビニではサービスの多様性と即応性も重要な価値となっている。公共料金の支払いや宅配便の受付、コピーやATMなど、買い物以外の機能も集約されている点で、単なる「小売店」とは異なる存在である。

このように、コンビニは単に「商品を買う場所」ではなく、「利便性を買う場所」としての機能を果たしている。そのため、価格の高さは損ではなく、サービス料に近い性質を持つと考えることもできる。

賢い使い分けでコスパを最大化するには?

コンビニとスーパー、それぞれの価格差と利便性を理解したうえで、日常生活において目的に応じた使い分けをすることが、コストパフォーマンスを最大化する鍵となる。

日用品や食料品など、あらかじめ必要が分かっているものやまとめ買いが可能なものは、スーパーでの購入が適している。特売日やポイント還元などを活用すれば、さらに大きな節約効果が見込める。計画的に買い物をすれば、無駄な出費を防ぎつつ必要な品を安く手に入れることができる。

一方で、急な用事や「今すぐ欲しい」ニーズが生じた場合は、迷わずコンビニを利用するのが合理的である。たとえば急な来客、忘れ物、体調不良など、時間をかけてスーパーまで行くよりも、すぐに必要なものを手に入れることに価値がある場面では、コンビニの利便性が勝る。

また、コンビニには少量販売の商品が多いため、一人暮らしや少人数世帯には「使い切りやすい」点で便利なケースもある。必要な分だけを手軽に購入できることは、食品ロスや冷蔵庫の管理にも役立つ。

まとめ:目的に応じた選択が節約と満足につながる

コンビニとスーパーの価格差には、立地や営業時間、人件費、仕入れ体制など業態ごとの構造的な違いがある。コンビニは利便性と即応性を武器に、日常のあらゆる「すぐに欲しい」に応える存在であり、スーパーは大量仕入れと効率的な運営で「安くて多い」価値を提供している。

このような特性の違いを理解し、状況や目的に応じて使い分けることが、日常生活においてコストと満足度の両立を可能にする。価格だけに目を向けるのではなく、時間、手間、必要性といった視点も含めた「総合的な価値」で判断することが、賢い消費行動の第一歩である。