ふと手元を見たとき、爪の間に黒っぽい汚れが溜まっていることに気づいた経験はないでしょうか。清潔にしているつもりでも、いつの間にか現れるこの「爪垢」。見た目の印象も悪く、不衛生に感じられやすいため、多くの人が気になる存在です。

しかし、爪垢ができるのは必ずしも不潔にしているからとは限りません。日常生活の中で自然と溜まってしまう要因が数多く存在し、誰にでも起こり得るものです。本記事では、爪垢が溜まる原因を多角的に解説し、予防や対策方法まで詳しく紹介します。

爪垢が溜まる主な原因とは

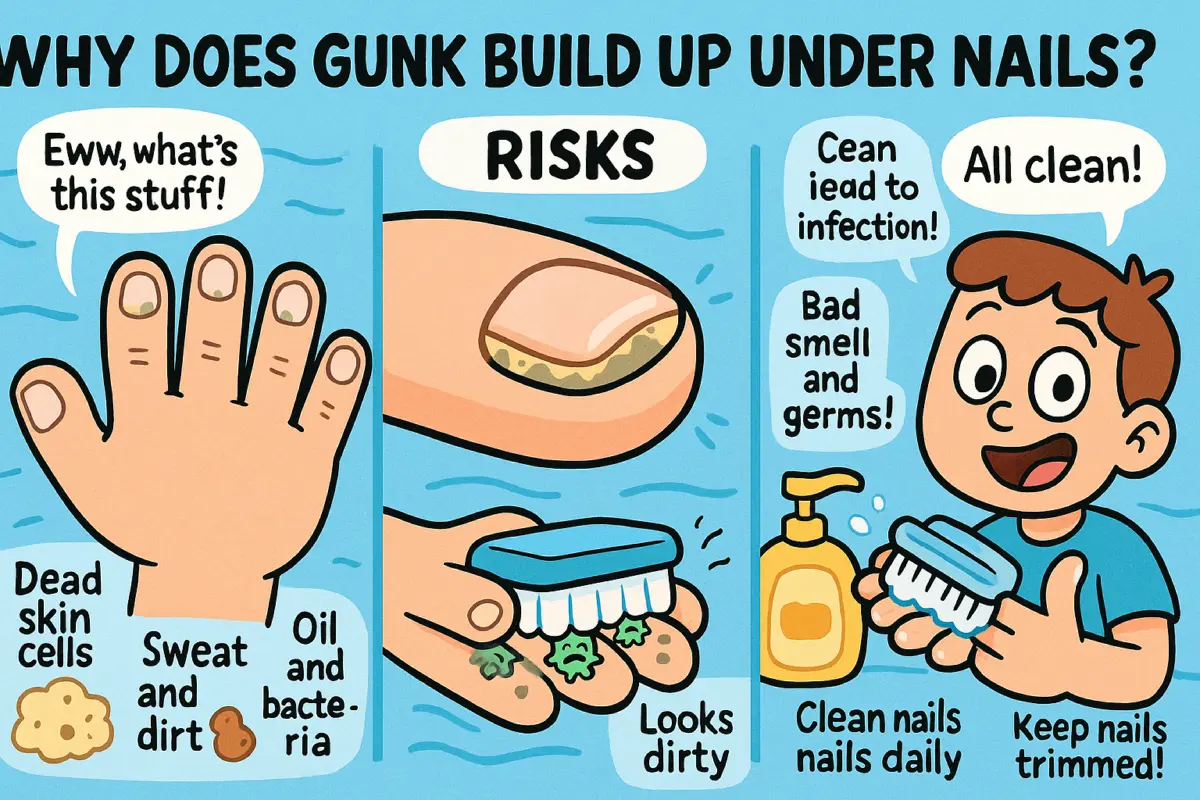

爪垢の正体は、皮膚の垢や皮脂、ホコリ、細かなゴミなどが混ざり合ったもので、時間の経過とともに爪の隙間に蓄積されていきます。とくに手を頻繁に使う人ほど、気づかぬうちに溜まりやすくなります。

まず、爪そのものの構造に注目すると、指先の爪と皮膚の間には「爪下皮(そうかひ)」と呼ばれる薄い膜があります。この部分は外部からの異物が入りやすい構造をしており、爪垢が溜まる温床となりやすいのです。また、爪の先端が長くなるにつれて空間が広がるため、汚れが溜まりやすくなります。

日常生活においても、原因は多岐にわたります。たとえば料理中の食材のかす、外出中に触れたものからのホコリ、さらには自分の肌から出た皮脂や汗などが爪の間に入り込むことがあります。手洗いやシャワーでは落としきれない微細な汚れが残りやすく、それが蓄積して爪垢となるのです。

不衛生なだけじゃない?生活習慣による要因

爪垢が溜まる原因は単なる不潔さだけではありません。実際には、日常生活の中にある無意識な習慣や身体の状態が大きく関係しています。見落としがちな要因をいくつか挙げて解説します。

まず注目すべきは、爪の長さや形です。深爪気味の人に比べ、爪を長く伸ばしている人は爪と皮膚の間に空間ができやすく、そこに汚れが入り込みやすくなります。また、丸く整えた爪よりもスクエア型のように角のある形は、端に汚れが溜まりやすい傾向にあります。

次に挙げられるのが食生活や代謝の影響です。皮脂の分泌が多い人や新陳代謝が活発な人は、角質や汗などが手のひらに多く出やすく、それが爪の間に入り込むことで爪垢の形成につながります。脂っこい食事を好む人や、糖質の多い食事を摂っている人は特に注意が必要です。

また、スマートフォンやパソコンの使用頻度も関係しています。これらの機器には微細な汚れや皮脂が付着しており、操作中に手指を通してそれらの汚れが爪に蓄積する可能性があります。特に長時間使用している人は、知らず知らずのうちに汚れを爪の間にため込んでいることがあります。

爪垢が溜まりやすい人の特徴

爪垢は誰にでも起こり得ますが、特に溜まりやすい傾向のある人には共通した特徴があります。これらの特徴を知ることで、予防や対策に役立てることができます。

まず挙げられるのが子どもや高齢者です。子どもは活動量が多く、土や食べ物などに直接触れる機会が多いため、爪垢ができやすい傾向にあります。一方で高齢者は、加齢により皮膚の代謝が低下し、爪周辺の角質が溜まりやすくなること、また手指の清掃が行き届かない場合があることから、同様に溜まりやすくなります。

次に、汗をかきやすい人や乾燥肌の人も注意が必要です。汗を多くかく人は皮脂や汚れが指先に集まりやすく、爪垢の原因となる物質が増加します。一方で乾燥肌の人は、角質の剥がれが目立ちやすく、それが爪の間にたまりやすくなるという側面があります。

さらに、手を酷使する職業に就いている人もリスクが高くなります。たとえば調理師、建築作業員、美容師、清掃業など、日常的に手を使い、さまざまな物質に触れる機会が多い職種では、爪の間に汚れが入り込む頻度も高くなります。また、手袋を長時間使用する職場では、汗や湿気による雑菌の繁殖も懸念されます。

爪垢の放置が招くリスク

見た目には小さな汚れに見える爪垢ですが、これを放置することによって、身体的にも衛生的にもさまざまなリスクが生じる可能性があります。単なる美容上の問題にとどまらず、健康被害につながるケースもあるため注意が必要です。

最も大きなリスクは、細菌やカビの繁殖です。爪垢は湿気や皮脂を含むため、微生物にとって格好の繁殖環境となります。これが原因で、爪の周囲に炎症が起こる「爪囲炎(そういえん)」や、白癬菌が原因の「爪白癬(つめはくせん)」などの感染症に発展することがあります。

また、汚れが蓄積することで悪臭の発生につながることもあります。とくに汗や皮脂と混ざり合った爪垢は、時間の経過とともに不快なにおいを放つことがあり、周囲の人に不快感を与える要因となり得ます。

さらに、美容面でも悪影響があります。手元の印象が不潔に見えることで、対人関係や仕事上の信頼感に影響を与える場合もあります。とくに接客業や営業職など、清潔感が求められる場面では注意が必要です。

爪垢を防ぐための具体的な対策

爪垢の発生を完全に防ぐことは難しいものの、日常的なケアと習慣の見直しによって、蓄積を大幅に抑えることが可能です。以下に、実践しやすい対策方法を紹介します。

まず基本となるのが、正しい爪の切り方と整え方です。爪が長すぎると汚れが溜まりやすくなるため、定期的に切って適度な長さを保つことが大切です。また、爪の角を丸く整えることで、角に汚れが溜まりにくくなります。深爪にしすぎると逆に爪下皮を傷つけやすくなるため、バランスの取れた形を意識しましょう。

次に重要なのが、手洗い時の爪周りの洗浄です。通常の手洗いでは爪の間の汚れまで落としきれないことがあります。そこで、爪ブラシを活用することで、爪の隙間に入り込んだ微細な汚れまでしっかり取り除くことができます。とくに外出後や調理後、入浴時などには丁寧に爪周囲を洗うようにしましょう。

さらに、保湿ケアと生活習慣の見直しも有効です。乾燥肌の人は角質がはがれやすく、それが爪垢の原因となるため、手指用の保湿クリームで適度に保湿することが効果的です。また、脂っこい食事を控えたり、睡眠を十分に取るなど、代謝を整える生活を意識することも予防につながります。

まとめ:日常ケアで清潔な指先をキープしよう

爪垢は、皮脂や角質、ホコリなどが爪の隙間にたまることで自然に発生するものであり、必ずしも不衛生な生活の結果とは限りません。爪の構造や長さ、日常の手の使い方、さらには食生活や代謝の状態など、さまざまな要因が複雑に関係しています。

しかし、放置することで細菌やカビの温床となり、炎症や悪臭、対人印象の悪化といったリスクにつながることもあるため、日々のケアは欠かせません。爪を適切な長さに整え、爪ブラシで丁寧に洗浄し、保湿や生活習慣の改善を意識することが、予防と対策の鍵となります。

見落とされがちな指先の衛生ですが、少しの意識と習慣で清潔な状態を保つことができます。健康で清潔な手元を維持するためにも、今日からできるケアを始めてみてはいかがでしょうか。