食事中、何気なく食べている最中に「ガリッ」とほっぺの内側を噛んでしまった経験は、多くの人にあるのではないだろうか。一度噛むと痛みや腫れが生じ、次の食事時にも同じ場所を再び噛んでしまうという悪循環に陥ることも少なくない。こうした咀嚼中の「頬噛み」は、一時的なミスのように思われがちだが、実は噛み合わせや筋肉、生活習慣に起因することもある。

特に頻繁にほっぺを噛むようになると、粘膜の傷が慢性化したり、口腔内の健康に悪影響を及ぼしたりするリスクも出てくるため、放置せず原因を見極めることが重要だ。本記事では、咀嚼中に頬を噛んでしまう原因と、その対策についてわかりやすく解説していく。

咀嚼中にほっぺを噛んでしまう主な原因とは?

咀嚼中にほっぺを噛んでしまうのには、いくつかの身体的・心理的な要因が関係している。以下に代表的な原因を紹介する。

まず、顎の位置や噛み合わせのズレは、頬の内側を噛みやすくする大きな要因のひとつだ。本来上下の歯は適切にかみ合って咀嚼するように設計されているが、歯列不正や顎関節の歪みによって、噛むたびに頬の粘膜が歯の間に入り込みやすくなる状態になることがある。

次に、頬の筋肉や脂肪の変化も影響する。たとえば加齢や体重増加により頬の内側に余分な組織がつくと、咀嚼時にそれが噛み込まれるリスクが高まる。また、痩せすぎて頬の支えが減少した場合も、口腔内の組織が不安定になることで、同様に噛みやすくなることがある。

さらに、歯並びや親知らずの影響も見逃せない。歯の一部が外側に傾いていたり、親知らずが斜めに生えていたりすると、それが口腔内に飛び出したような状態になり、頬を噛みやすくなる要因となる。

最後に、ストレスや集中力の低下による注意散漫も一因として挙げられる。精神的に緊張していたり、疲れていたりすると、咀嚼に対する注意が散漫になり、噛む力や位置のコントロールが乱れやすくなる。

このように、頬を噛む原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多い。特に繰り返し同じ場所を噛んでしまう場合は、体の状態や生活習慣を見直す必要がある。

一時的に頻発するケースと慢性的なケースの違い

咀嚼中にほっぺを噛んでしまう状況には、大きく分けて「一時的に頻発するケース」と「慢性的に繰り返すケース」の2つがある。それぞれ原因や対処法が異なるため、まずは自分の状態を見極めることが重要だ。

一時的に頻発するケースでは、主に体調や一時的な外的要因が関係していることが多い。たとえば、睡眠不足や疲労による集中力の低下、風邪やアレルギーによる頬のむくみなどが原因で、咀嚼の精度が乱れて頬を噛みやすくなる。また、新しい親知らずの萌出や虫歯治療後など、口腔内環境が一時的に変化した際にも起こりやすい。

一方で、慢性的にほっぺを噛む状態が続いている場合は、構造的または機能的な問題が背景にある可能性が高い。具体的には、歯並びや顎の歪み、噛み合わせの異常、または頬の筋肉バランスの不均衡などが該当する。これらは自然に改善されることは少なく、むしろ放置することで粘膜が繰り返し傷つき、色素沈着や慢性的な炎症を引き起こす恐れがある。

頻度や期間に応じて適切な対応を選ぶことが、根本的な解決につながる。一時的な要因と判断される場合は生活習慣の見直しや体調管理で改善が期待できるが、慢性的な場合は歯科医師による診察と適切な治療が必要となる。

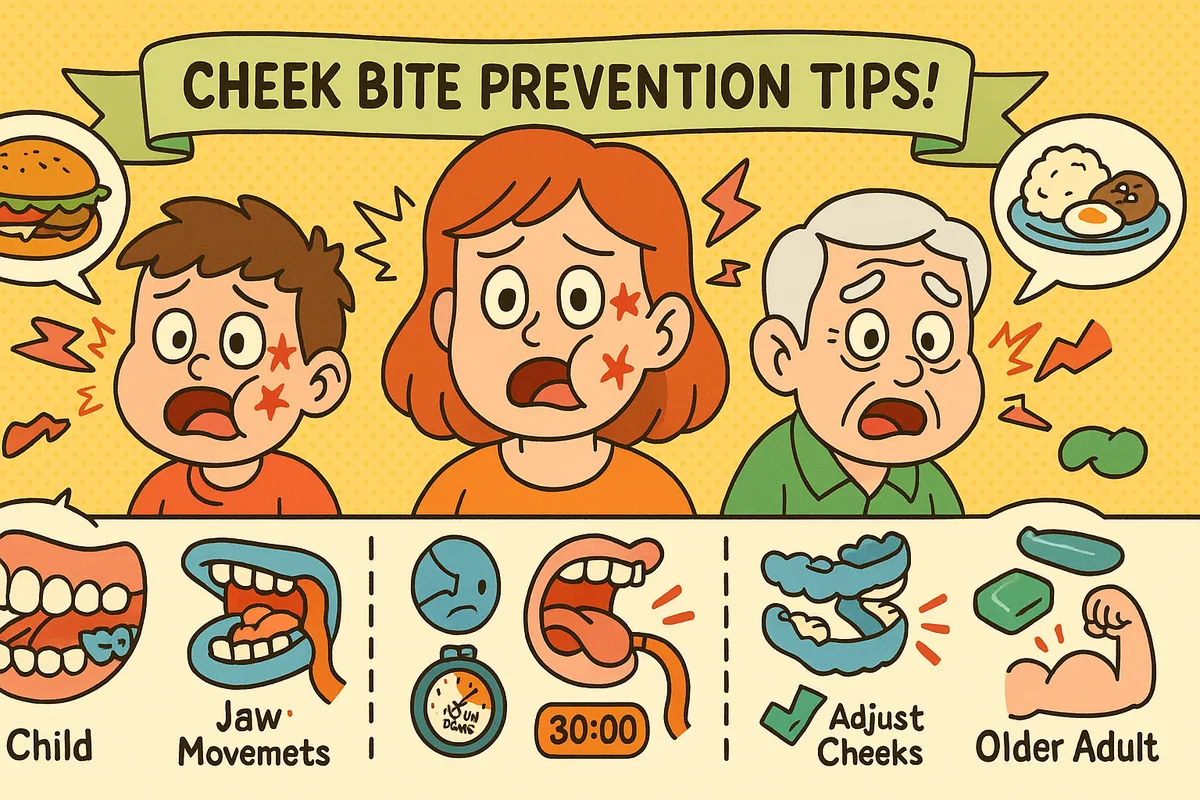

子どもや高齢者に多い原因と注意点

咀嚼中にほっぺを噛むという現象は、全年齢層に見られるが、特に子どもと高齢者では、それぞれ特有の要因が関与していることが多い。年齢による身体的変化や生活環境を理解し、それに応じた対応を取ることが重要である。

子どもの場合、まず成長過程での歯列や顎の発達が不安定であることが原因となりやすい。乳歯から永久歯への生え変わり時期や、顎のサイズに対して歯が大きい場合など、噛み合わせが安定しない状況が続くと、咀嚼時に頬の内側を巻き込みやすくなる。また、食事中にふざけたり、口の中に食べ物を詰め込みすぎたりする癖も、頬を噛むリスクを高める要因の一つである。

一方、高齢者においては、筋力の低下や歯の喪失、義歯の不適合といった要素が主な原因となる。加齢により口腔周囲の筋肉が衰えると、咀嚼時に頬を内側に引き込む力が弱まり、頬粘膜が歯列に触れやすくなる。また、義歯が合っていなかったり、咬合バランスが崩れていたりすると、日常的に同じ場所を噛んでしまうことがある。

これらの年齢層では、噛んでしまった部位が口内炎や感染を引き起こしやすく、痛みや食事の不快感につながることが多い。放置せず、早めに歯科医院での相談や生活習慣の見直しを行うことが大切である。

咀嚼中の頬噛みを防ぐためのセルフケアと生活改善

咀嚼中にほっぺを噛むのを防ぐには、日常生活の中でできるセルフケアと生活習慣の見直しが効果的である。特に軽度の症状であれば、以下のような対策を取ることで改善が期待できる。

まず基本となるのが、食事中の姿勢や咀嚼の仕方を見直すことだ。猫背や片側だけで噛む癖があると、顎の動きに偏りが生じ、頬の内側を噛みやすくなる。椅子にしっかり腰をかけ、両側の歯で均等に噛むことを意識するだけでもリスクの軽減につながる。

次に有効なのが、口腔周囲筋のトレーニングである。口をすぼめたり、頬を膨らませたりするような簡単な体操を日常的に行うことで、頬の筋肉に適度な張りが保たれ、歯列に巻き込まれにくくなる。また、ガムを左右で均等に噛む練習も、噛み癖の改善と筋肉バランスの調整に役立つ。

さらに、ストレス対処や十分な睡眠も見落とせないポイントだ。精神的な緊張や疲労は咀嚼機能の精度を低下させるだけでなく、歯ぎしりや無意識の食いしばりを引き起こし、頬を噛む原因になることがある。リラックスできる時間を設けるとともに、睡眠環境を整えて心身の回復を促すことが望ましい。

これらの対策を継続的に実践することで、頬を噛んでしまう頻度は徐々に減っていく。日常生活に取り入れやすい方法から始めることが、長期的な改善への第一歩となる。

歯科医院を受診すべきサインとは?

咀嚼中にほっぺを噛む頻度が高く、セルフケアや生活習慣の改善だけでは効果が見られない場合には、歯科医院での診察を検討すべきである。特に以下のような症状がみられる場合は、専門的な治療が必要となる可能性が高い。

まず、同じ場所を何度も繰り返し噛んでしまうケースは要注意だ。これは歯並びや噛み合わせに構造的な問題があることを示しており、自然に改善することはほとんどない。何度も噛むことで粘膜が硬くなったり、色素沈着や口内炎が慢性化したりするリスクもある。

また、噛んだ傷がなかなか治らない、痛みや腫れが続く場合も、放置は禁物である。傷口から細菌感染を起こす可能性があるほか、まれに口腔内の腫瘍性病変が類似の症状を呈することもある。自己判断せず、早めに専門医の診断を仰ぐことが望ましい。

さらに、親知らずの生え方や義歯の不具合が頬を噛む原因となっている場合は、抜歯や義歯の調整といった処置が必要になる。噛み合わせの調整や歯列矯正、マウスピースの装着といった治療法を提案されることもあるため、自身の状態に応じた適切な選択をすることが大切だ。

頬を噛む習慣を放置すると、口腔環境の悪化につながりかねない。違和感を感じたら、早めに歯科医師に相談し、根本的な原因を特定して対処することが、再発防止の鍵となる。

まとめ:原因を知って正しく対処すれば改善できる

咀嚼中にほっぺを噛んでしまうという現象は、誰にでも起こりうる身近なトラブルだが、その背景には顎のズレや歯列の問題、頬の筋肉の変化、さらには生活習慣やストレスといった多様な要因が潜んでいる。一時的なケースであればセルフケアや生活改善によって十分な改善が見込めるが、慢性的な症状が続く場合には、歯科的な診察と適切な処置が欠かせない。

自分の噛み癖や口腔内の状態を客観的に見つめ直し、必要に応じて専門家の力を借りることで、ほっぺを噛む悩みは着実に解消できる。原因を正しく理解し、適切な対策を講じることが、口腔内の健康と日々の快適な食事習慣を取り戻す第一歩となる。