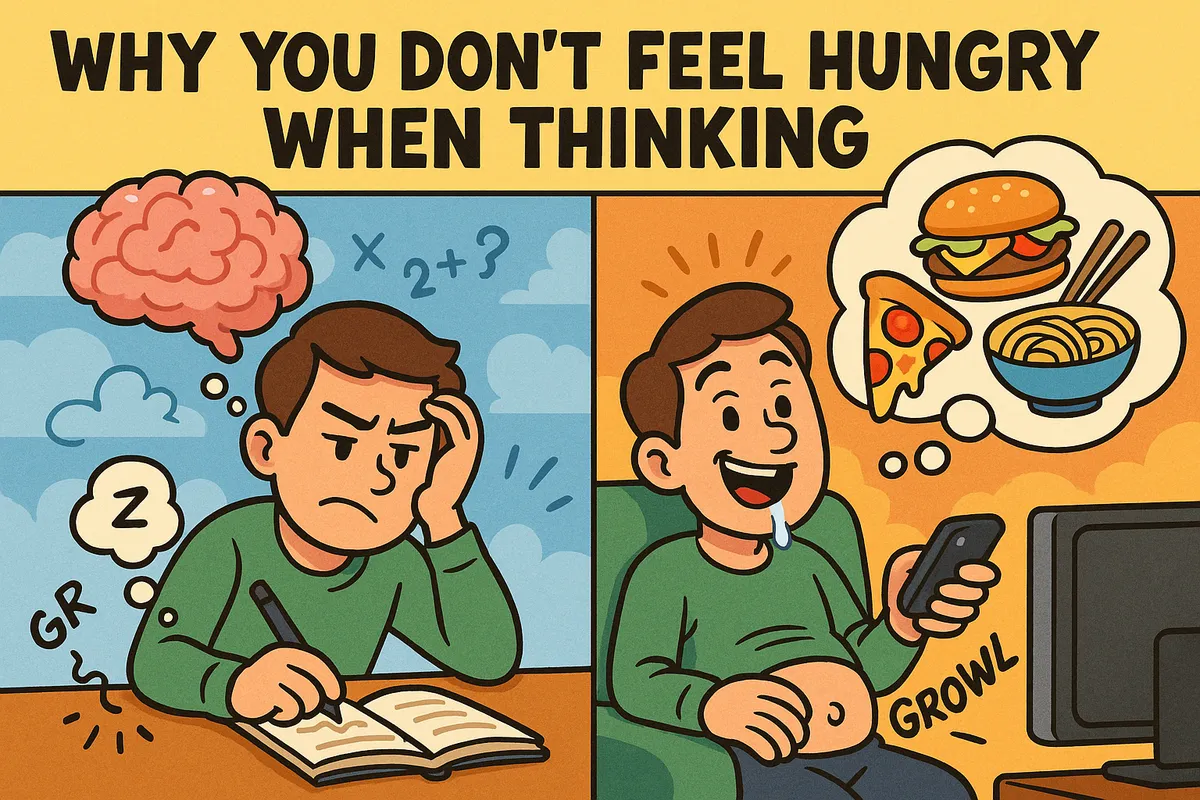

何かに集中しているとき、「そういえば、今日はまだ何も食べていなかった」と気づくことがある。通常であれば時間が経つとともに空腹を感じるはずなのに、考え事をしているとその感覚が薄れるのはなぜなのか。この現象の背後には、脳の働きと体の生理的な仕組みが密接に関係している。

空腹という感覚は単なる胃の状態だけで決まるものではなく、私たちの意識や神経の働きにも大きく影響を受けている。本記事では、集中時に空腹を感じにくくなる理由について、脳科学や生理学の観点から解説する。

脳は大量のエネルギーを消費している

私たちの脳は、体全体のわずか2%ほどの重さしかないにもかかわらず、安静時でも全エネルギーの約20%を消費している。とりわけ思考や判断、記憶の操作などに脳を使っているときには、そのエネルギー需要が一層高まる。主なエネルギー源はブドウ糖であり、脳が活発に働くとこの糖の消費が急増する。

このとき、体はエネルギーを脳に優先的に供給しようとするため、他の器官──とりわけ消化器官の活動は一時的に抑えられることがある。その結果、胃腸の動きが鈍くなり、空腹を知らせるホルモンの分泌も減少する傾向にある。

つまり、考え事に集中しているときは、脳がエネルギーを集中的に使うことで「満たされている」と錯覚し、空腹感が生じにくくなるというわけである。

ストレスと集中は食欲を抑制する神経反応を引き起こす

考え事をしているときには、必ずしもリラックスしているとは限らない。むしろ、問題を解決しようと頭を働かせている状況は、軽度のストレス状態といえる。このとき、体内ではストレス反応を引き起こすホルモンが分泌され、自律神経系にも変化が生じる。

ストレスを感じると、副腎からアドレナリンが分泌され、交感神経が優位になる。交感神経は「戦うか逃げるか」の反応を司る神経であり、心拍数を上げたり、呼吸を浅く速くしたりする一方で、消化器系の活動を抑える作用がある。このような状態では、食欲に関与するホルモン──たとえばグレリン(食欲増進)やニューロペプチドYの分泌が抑制され、空腹を感じにくくなる。

また、脳が重要な課題に集中しているときには、視床下部や扁桃体といった食欲調整に関与する部位よりも、前頭前野などの高次認知機能が優先的に働く。これもまた、食欲を一時的に後回しにする要因となる。

「空腹」は生理現象だけでなく心理的な要因にも左右される

空腹とは単純に胃が空になった状態を意味するものではない。実際には、食欲という感覚は身体的な要因と心理的な要因が複雑に絡み合って生じる。

たとえば、時計を見て「そろそろ昼食の時間だ」と思うことで、食欲が湧いてくることがある。これは“時間”という心理的な要素が空腹感を引き起こしている例である。ほかにも、食べ物の匂いや映像、過去の習慣なども、空腹を感じる引き金となり得る。

一方、考え事に集中しているときには、こうした空腹のきっかけとなる刺激を認識しづらくなる。たとえ胃が空であっても、脳が外部の情報や身体の内部感覚を積極的に処理しようとしないため、結果として空腹を感じにくくなる。

また、「今は食事よりも目の前の課題が重要だ」といった無意識の優先判断が働くことも、食欲を抑制する心理的要因の一つである。つまり、空腹という感覚は、身体の状態だけでなく、状況認識や注意の向け方によって大きく左右される現象なのだ。

ただし長時間の空腹を見逃すのは危険

集中していると空腹を感じにくくなるとはいえ、実際に体がエネルギーを必要としている状態に変わりはない。空腹感が抑制されているからといって、体内のエネルギー供給が維持されているわけではなく、長時間にわたり食事をとらないことで健康リスクが高まる可能性がある。

特に注意すべきは、低血糖の状態である。脳はブドウ糖を主なエネルギー源としているため、血糖値が下がると思考力や集中力に影響を及ぼす。軽度であれば「ぼんやりする」「イライラする」といった症状が出るが、重度になるとめまいや意識障害を引き起こすこともある。

また、食事を抜いたまま思考を続けると、結果的に過食や夜間のドカ食いにつながるケースもある。これは、蓄積された空腹状態への反動として、体が一気にエネルギーを取り戻そうとする自然な反応である。

したがって、空腹を感じていなくても、一定の時間ごとに軽食を取るなどして、意識的にエネルギー補給を行うことが重要である。特に長時間の集中作業が続く場合には、ルーティンとしての食事管理が健康維持に直結する。

まとめ:脳の集中が食欲を一時的に抑えるメカニズム

考え事に没頭していると空腹を感じにくくなるのは、脳の集中状態が生理的・心理的な空腹感に影響を与えるためである。脳が多くのエネルギーを消費し、思考にリソースを集中させると、消化器系の働きや食欲に関わるホルモンの分泌が一時的に抑制される。さらに、交感神経の活性化や注意の分散といった要素も、空腹感を感じにくくする要因となる。

しかし、空腹感が薄れているからといって、エネルギーの必要性がなくなるわけではない。集中力や作業効率を保つためにも、定期的な食事と栄養補給は不可欠である。食欲の感覚に頼るだけでなく、意識的に休憩と食事のタイミングを取り入れることが、健康と生産性の両立に繋がると言える。