がんは現代医療が直面する最大の課題の一つであり、多くの人がその発症原因や仕組みに関心を持っている。しかし、「なぜがんは起こるのか」「人間だけががんになるのか」といった問いに対して、正確に説明できる人は少ないのではないだろうか。がんは突然現れる恐ろしい病気という印象が強いが、その背景には生物の細胞分裂という極めて基本的な生命活動が関係している。

本記事では、がんとはそもそも何なのか、その発生の仕組み、そして人間以外の生物にもがんが存在するのかという問いを、科学的な視点から順を追って解説していく。がんの理解は、医療だけでなく、生物の進化や生き方そのものを考える手がかりにもなりうる。

がんとは何か:正常な細胞との違い

がんとは、体内の細胞が制御不能な状態で増殖し続ける病的な現象である。通常、細胞は一定の周期に従って分裂し、役割を終えれば自ら死ぬ(アポトーシス)ことで、組織のバランスが保たれている。ところが、がん細胞はこの秩序を逸脱し、周囲の組織や臓器に侵入・破壊しながら無制限に増殖するという特異な性質を持つ。

正常な細胞とがん細胞の違いには、以下のような特徴がある。

- 自己増殖の信号に対する依存性の喪失

- 正常細胞は周囲からの成長シグナルに応じて分裂するが、がん細胞は自ら成長を指示する能力を獲得する。

- 増殖抑制シグナルへの抵抗性

- がん細胞は、本来なら細胞分裂を止める信号に対して反応しなくなる。

- アポトーシスの回避

- 不要な細胞が死ぬはずのプログラムが働かず、異常なまま生き残る。

- 無限分裂能の獲得

- 通常の細胞は分裂回数に限界があるが、がん細胞は無限に分裂可能な性質を持つ。

- 血管新生の誘導

- 自らの増殖に必要な酸素や栄養を得るため、周囲に新たな血管を形成させる。

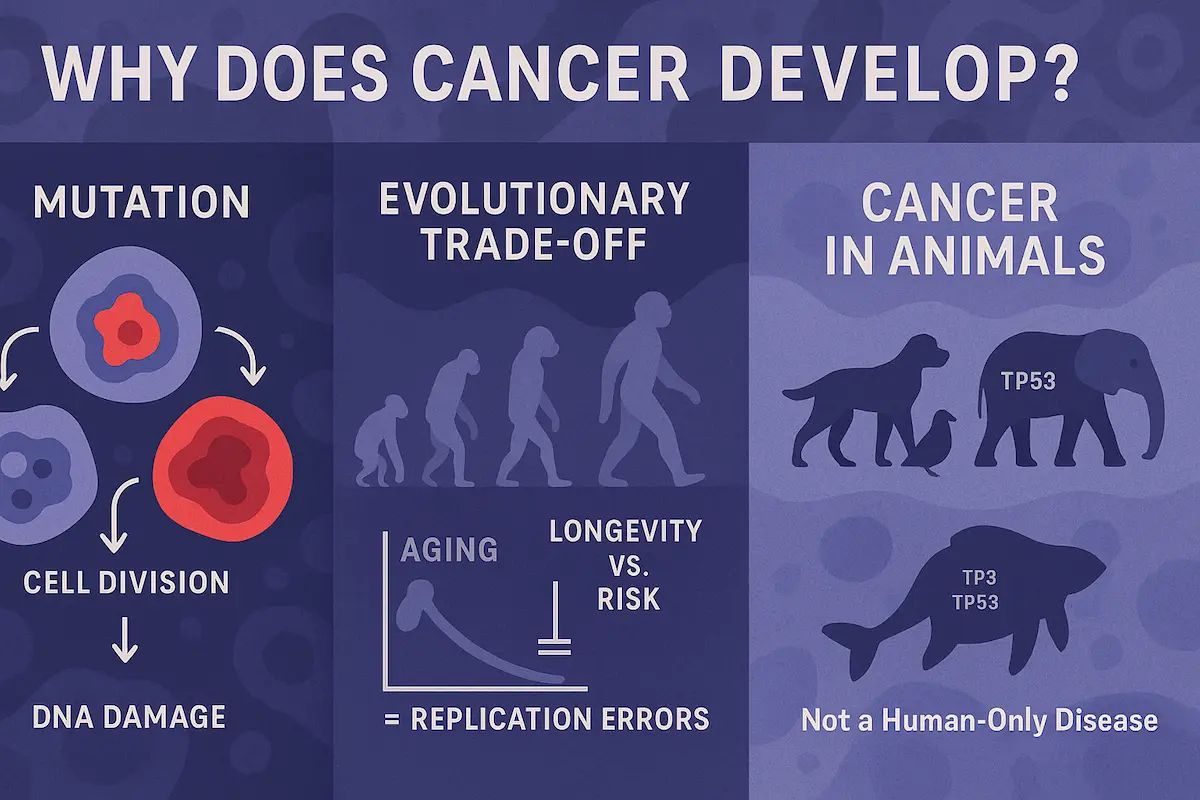

がんが発生するメカニズム

がんの発生には、主に細胞のDNAに生じる遺伝子変異が深く関与している。私たちの体内では日々多くの細胞が分裂し、新しい細胞が作られているが、この過程でDNAに傷がつくことがある。通常であれば修復機構が働き、損傷を修正するが、その機構が破綻すると、異常な細胞が残り、蓄積された変異によってがん化するリスクが高まる。

がんの発生には次のような複数の要因が関係している。

- 発がん遺伝子の活性化

- 細胞の分裂や成長を促進する遺伝子が異常に活性化されることで、過剰な細胞増殖が起こる。

- がん抑制遺伝子の不活性化

- 細胞の分裂を抑制したり、異常を察知してアポトーシスを誘導する遺伝子が働かなくなる。

- DNA修復遺伝子の異常

- 傷ついたDNAを修復する機構に異常があると、遺伝子変異が蓄積しやすくなる。

これらの変異は、内的要因(細胞分裂時の複製ミス、遺伝的要素など)や外的要因(紫外線、タバコの煙、化学物質、ウイルスなど)によって引き起こされる。また、単一の遺伝子変異ではがんにはならず、複数の段階を経て細胞が徐々にがん化する「多段階発がんモデル」が提唱されている。

人間だけががんになるのか?

がんは人間に特有の病気と思われがちだが、実際には多くの動物にもがんは発生する。哺乳類、鳥類、爬虫類、魚類、さらには一部の無脊椎動物に至るまで、様々な生物でがんの症例が報告されている。がんは「多細胞生物の宿命」ともいえる現象であり、細胞が分裂し続ける限り、がんのリスクは常に存在する。

特に哺乳類では、犬や猫、マウス、ゾウなど多様な種で自然発症のがんが確認されている。たとえば犬では乳がんやリンパ腫が比較的多く、ゾウにおいてもがんはまれではあるが発症する。ただし、種によってがんの発症頻度や種類に違いがあるのも事実である。

また、がんの発症率と動物の体の大きさや寿命との関係に注目した「ピートのパラドックス(Peto’s paradox)」という現象も知られている。これは、体が大きく細胞数の多い動物(例:クジラやゾウ)が、人間よりもがんになりにくいという観察結果であり、進化的にがん抑制の仕組みをより多く持っている可能性が示唆されている。

なぜ人間はがんになりやすいのか

他の動物にもがんは存在するが、人間は特にがんを発症しやすい生物とされている。その背景には、進化・環境・社会構造の複雑な要因が関与している。

まず、人間の寿命の長さが大きな要因となる。がんは基本的に遺伝子変異が長年にわたって蓄積することで発症するため、寿命が長ければ長いほどがんのリスクも高まる。現代の医療や衛生環境の進歩によって寿命が延びた結果、がんは高齢者を中心に発症する「生活習慣病」の一つとして顕在化している。

次に、生活習慣や環境要因ががんの発症を促進する。喫煙、過度な飲酒、加工食品の摂取、運動不足、ストレス、紫外線曝露、大気汚染など、現代社会に特有の要因はがんリスクの上昇に直結する。こうした要因は人間の文化的・経済的発展に伴って増加してきたものであり、他の動物には見られない特徴である。

さらに、人間はがんを検出する医療技術を持っているという点でも他の動物と異なる。診断技術の進歩により、症状が出る前の段階でがんが見つかることも多くなり、結果として「がんが多い」という印象を助長している面もある。

また、繁殖年齢を超えた高齢個体が社会に長く生存するという人間社会の構造もがんの発症率を高める一因となっている。自然界では、繁殖期を過ぎた個体は淘汰されることが多いため、高齢にともなうがんのリスクは顕在化しにくい。

進化とがん:なぜ「治らない病気」が残るのか

がんのような致命的な病気が進化の過程で淘汰されず、いまだに人間や多くの動物に残っていることに疑問を抱く人も少なくない。進化とは、生物がより適応的な形質を獲得する過程であり、有害な遺伝的特徴は自然選択によって排除されると考えられている。しかし、がんはその例外のように思える。この矛盾に対する答えの一つが、「進化的トレードオフ(適応の代償)」という概念である。

進化の視点では、生殖年齢に達するまでの生存と繁殖の成功が最優先される。がんの多くは中高年以降に発症するため、繁殖に直接影響を及ぼさない限り、進化的には淘汰圧がかからない。つまり、がんになりやすい体質があっても、若くして子孫を残していれば、それが自然選択によって排除されることはない。

また、人間を含む多細胞生物は、組織の修復や成長のために活発な細胞分裂を必要とするが、これは同時にがんのリスクを伴う仕組みでもある。成長や再生に有利な機能がある反面、細胞の制御ミスが起きればがん化する可能性がある。これは進化的に重要な機能とがんリスクとのトレードオフであり、完全にがんを回避する構造は進化的に実現しにくいと考えられている。

さらに、人間社会の医療発達によって寿命が延びたことで、本来であれば発症前に寿命を迎えていたはずのがんが、現代では顕在化しているという側面もある。つまり、がんは「進化の失敗」ではなく、「進化の結果として避けられない現象」と見るのが妥当である。

おわりに:がんを理解することの意義

がんは単なる「病気」ではなく、私たちの身体が持つ根本的な生命活動である細胞分裂、遺伝子制御、修復機構が失敗したときに現れる、極めて自然な結果である。人間だけでなく、多くの動物にもがんは存在し、その発症には遺伝的・環境的・進化的な多くの要因が複雑に絡み合っている。

がんを理解することは、医療のためだけでなく、生物としての人間の本質に近づく手がかりにもなる。なぜ老いるのか、なぜ寿命があるのか、なぜ完全に「無病の体」は存在しえないのか──そうした問いへの答えもまた、がんという現象の中に含まれている。

科学の進歩によってがんの発生メカニズムや予防法、治療法は着実に進化しているが、完全な撲滅は今なお難しい。だからこそ、がんを「敵」や「異常」として一面的に捉えるのではなく、生物のしくみそのものに内在する現象として冷静に理解する姿勢が求められている。