小動物と呼ばれる生き物たちは、その愛らしい姿や飼いやすさから多くの人々に親しまれている。しかし、ハムスターやモルモット、ウサギといった小動物の多くは、犬や猫と比べて著しく寿命が短いことが知られている。なぜ彼らの命はそれほどまでに早く尽きてしまうのか──この問いには、生物学的なメカニズムや進化的な背景が複雑に絡んでいる。

本記事では、小動物の寿命が短い理由について、代謝や生理機能、進化的戦略などの視点から詳しく解説する。また、比較的長寿な小動物の例や、飼育下での寿命管理についても触れながら、小さな命の尊さを見つめ直す機会としたい。

小動物の寿命の目安とは?

「小動物」とひとくちに言っても、その種類は非常に多岐にわたる。ここでは、一般的に家庭で飼育されることの多い小動物を中心に、代表的な種類ごとの平均寿命を整理する。

ハムスターの寿命はおおよそ2~3年とされており、その短さはペットの中でも際立っている。モルモットはやや長く、4~6年程度が平均的である。ウサギの場合、品種や飼育環境によって差はあるが、5~10年ほど生きることができる。フェレットは6~10年程度と比較的長命な小動物に分類される。また、インコなどの小型鳥類は種類によっては10年以上生きることもある。

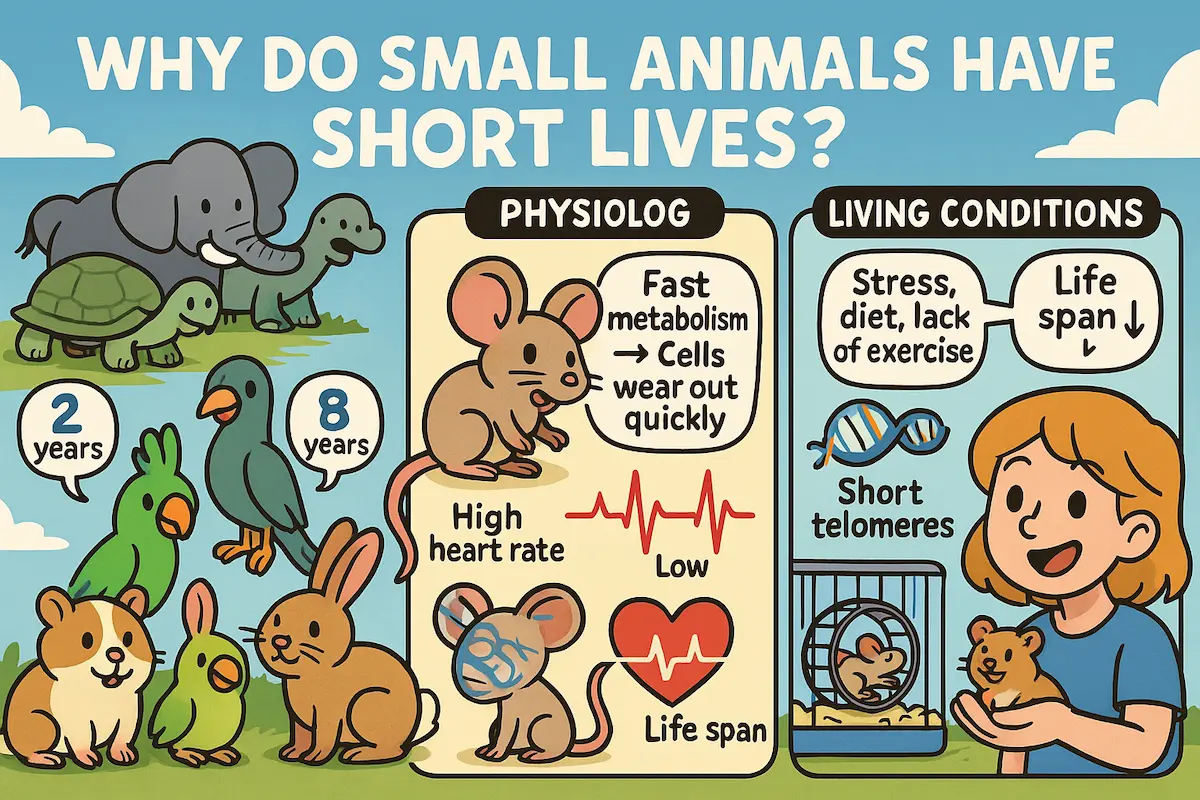

これらの数字はあくまで平均値であり、実際の寿命は個体差や飼育環境、食事、医療の有無などに左右される。しかし、一般的に体が小さい動物ほど寿命が短い傾向があるのは確かであり、その背景にはいくつかの生理学的・生物学的要因が関係している。

小動物の代謝率と寿命の関係

小動物の寿命が短い理由の一つとして、生理学的に高い代謝率が挙げられる。代謝とは、体内で行われるエネルギーの産生と消費のプロセスを指し、動物が生きるために不可欠な機能である。小動物は体が小さい分、外部環境の影響を受けやすく、それを補うために常に大量のエネルギーを消費している。

たとえば、ハムスターやマウスなどは短時間で多くのカロリーを燃焼し、常に高い体温と活動レベルを保っている。このような高代謝の動物では、細胞の活動が活発である一方、酸化ストレスや老化の進行も早くなる傾向にある。細胞の損傷やDNAの劣化といった老化のプロセスが速やかに進行するため、結果として寿命が短くなるのだ。

さらに、代謝が高いということは、細胞分裂の頻度も高いことを意味する。これにより、がんやその他の老化関連疾患のリスクも相対的に高まる可能性がある。つまり、小動物は「短期間で激しく生きる」構造になっており、その生理的特性が寿命の短さと直結しているのである。

心拍数と呼吸数が寿命に与える影響

小動物の寿命を語るうえで、心拍数と呼吸数の多さも見逃せない要素である。一般に、体の小さな動物ほど心拍数が速く、呼吸も浅くて速い傾向がある。たとえば、人間の安静時の心拍数は1分間に60〜80回程度であるのに対し、ハムスターは300〜500回、ウサギでも180〜250回と非常に高い。呼吸数においても同様で、小動物のそれは人間の数倍から十数倍に達する。

このように心拍・呼吸のスピードが速いと、体内の細胞は常に大量の酸素を取り込み、活発なエネルギー代謝を維持している。しかし、その代償として、活性酸素と呼ばれる老化の原因となる副産物も多く生じる。活性酸素は細胞やDNAにダメージを与え、時間の経過とともに組織の劣化を促進することが知られている。

この現象は、「寿命の心拍数理論」という仮説でも説明される。これは「哺乳類の一生における心拍数の総数はほぼ一定である」という考え方であり、心拍が速ければ速いほど、その「心拍寿命」は早く尽きるというわけだ。現代の生理学ではこの仮説は絶対的ではないとされているが、心拍数と寿命の間に一定の関係があることは、多くの研究によって裏付けられている。

捕食と進化の観点から見る寿命の短さ

小動物の寿命が短い理由は、代謝や生理機能といった個体レベルの要因だけでなく、進化的な視点からも説明できる。自然界において小型動物は、捕食者に狙われやすい立場にある。そのため、生存戦略として「早熟・多産・短命」というライフサイクルが進化的に選択されてきた。

具体的には、寿命が短い分、性成熟に達する時期も早く、繁殖回数も多い。これにより、個体の生存年数が短くても、種としての存続を図ることができる。たとえばネズミ類では、生後1〜2ヶ月で繁殖可能となり、1年のうちに何度も子を産む。これは、天敵からのリスクが高い環境において、最も合理的な生存戦略である。

一方、長寿な動物ほど、性成熟が遅く、出産頻度も低い傾向にある。これは比較的安全な環境に適応した戦略であり、象やクジラなど大型哺乳類にその傾向が顕著に見られる。

このように、小動物の短命は「不完全さ」ではなく、環境に適応した進化的最適化の結果であると言える。自然界においては、寿命の長さそのものが重要なのではなく、種の存続にとって最も有効な戦略が選ばれてきたのである。

例外もある?長寿の小動物たち

小動物の寿命は一般に短いとされるが、すべての種類に当てはまるわけではない。中には例外的に比較的長寿な小動物も存在する。こうした種の存在は、寿命が単に体の大きさや代謝速度だけで決まるものではないことを示している。

たとえば、チンチラはげっ歯類でありながら平均寿命が10〜15年と非常に長く、適切な環境下では20年を超えることもある。これは、野生環境での捕食圧が比較的低く、代謝も他の小型げっ歯類に比べて安定しているためと考えられている。

また、セキセイインコやオカメインコといった小型の鳥類も、適切な飼育環境であれば10年以上生きることが多い。特に知能が高く、刺激のある環境に適応できる鳥類は、精神的な健康も寿命に影響を与える可能性がある。

これらの例は、寿命が「種の特性」だけでなく、「生活環境」「飼育方法」「遺伝的要因」など、複数の要因の相互作用によって決定されることを示唆している。つまり、小さな体であっても、そのすべてが短命であるとは限らないのである。

人間との関係と寿命管理のポイント

小動物の寿命は、先天的な生物学的要因に加えて、飼育環境や人間との関わり方によって大きく左右される。つまり、短命とされる小動物であっても、適切なケアを行うことで寿命を延ばす可能性がある。

まず重要なのは、栄養バランスの取れた食事である。小動物ごとに必要な栄養素は異なるため、専用のフードを中心に、新鮮な水や安全な野菜・果物を適量与えることが基本となる。肥満や栄養不足は、内臓疾患や代謝障害の原因となり、寿命を縮める要因となり得る。

次に、ストレスを軽減する環境づくりが挙げられる。小動物は騒音や強い光、不適切な温度・湿度に敏感であり、こうした刺激が慢性的なストレスにつながる。ストレスは免疫力の低下を招き、感染症や病気にかかりやすくなるため、静かで落ち着いた空間を提供することが望ましい。

また、適度な運動と知的刺激も健康維持に不可欠である。回し車や遊具、知育玩具を設置することで、運動不足や退屈を防ぐことができる。特にインコなどの知能が高い動物には、日々のコミュニケーションや変化のある環境が精神的な安定に寄与する。

さらに、定期的な健康チェックや病院での診察も重要である。小動物は体が小さいため、症状が現れたときにはすでに病状が進行していることが多い。異変に早く気づくためには、日々の観察と早期対応が不可欠である。

まとめ:寿命の短さは「弱さ」ではない

小動物の寿命が短いという事実は、多くの飼い主にとって寂しさや儚さを伴うものかもしれない。しかし、本稿で見てきたように、その背景には高代謝による生理的制約や、進化的に最適化された生存戦略といった、合理的かつ必然的な要因が存在している。

寿命が短いことは、生物として劣っていることを意味しない。むしろ、限られた時間の中で繁殖し、生き抜く能力を進化させてきた結果であり、それぞれの種が環境に適応して築き上げた生存様式である。

また、現代では人間との共生によって、栄養状態の改善や医療技術の発展、ストレスの少ない飼育環境などにより、小動物の寿命は伸びつつある。これは、人間の関わり方次第で、小さな命に与えられる時間をより豊かで長いものに変えられることを示している。

小動物の短い寿命は、その命の重みをより深く感じさせてくれる。限られた時間だからこそ、その一瞬一瞬に価値があり、私たちに命の尊さや責任の大きさを教えてくれるのではないだろうか。