高圧ガスは、工場や研究施設などの産業現場だけでなく、医療機関や家庭用機器にも幅広く使用されている。酸素ボンベやプロパンガス、炭酸ガスボンベなどは、日常のさまざまな場面で目にすることがあるが、それらはいずれも「高圧」という状態に保たれており、潜在的な危険性をはらんでいる。

一見、便利で安全に見える高圧ガスだが、その扱いを誤った場合、重大な事故につながる可能性がある。実際に、爆発や火災、有毒ガスの漏洩といった深刻な事故が国内外で発生しており、高圧ガスの危険性について正しく理解することは、安全な利用の第一歩となる。

この記事では、高圧ガスの基本的な定義や種類、そしてなぜ危険とされるのかを具体的に解説するとともに、過去の事例や安全対策についても紹介する。安全な取り扱いのために、リスクの本質を正しく理解することが求められている。

高圧ガスとは何か?

高圧ガスとは、通常の大気圧を大きく上回る圧力で容器に封入されたガスのことを指す。日本では「高圧ガス保安法」によりその定義が定められており、常温(35℃)で圧力が1メガパスカル(約10気圧)以上となるものや、20℃で圧力が0.2メガパスカル以上かつ液化されているガスが高圧ガスに該当する。

高圧ガスにはいくつかの分類があり、性質によって危険性や用途が異なる。代表的な分類として以下のようなものがある。

- 可燃性ガス:プロパン、アセチレン、水素など。空気と混合すると爆発性が高まる。

- 酸化性ガス:酸素、亜酸化窒素など。燃焼を助ける作用があり、引火点のない物質でも燃焼を促進させることがある。

- 毒性ガス:一酸化炭素、塩素、アンモニアなど。漏洩時には中毒や死亡事故の原因となる。

- 不活性ガス:窒素、アルゴン、ヘリウムなど。化学的には安定だが、密閉空間では酸素を希釈し、酸欠事故を引き起こす恐れがある。

また、高圧ガスはさまざまな場面で利用されている。産業分野では溶接や切断、半導体製造などに不可欠であり、医療現場では酸素供給や麻酔に使用される。さらに、家庭では調理用のLPガスや炭酸飲料の製造など、身近な生活にも広く関わっている。

一見すると用途に応じて便利に活用される高圧ガスだが、性質や圧力によっては重大なリスクを伴うため、その取り扱いには十分な理解と注意が求められる。

高圧ガスが危険とされる理由

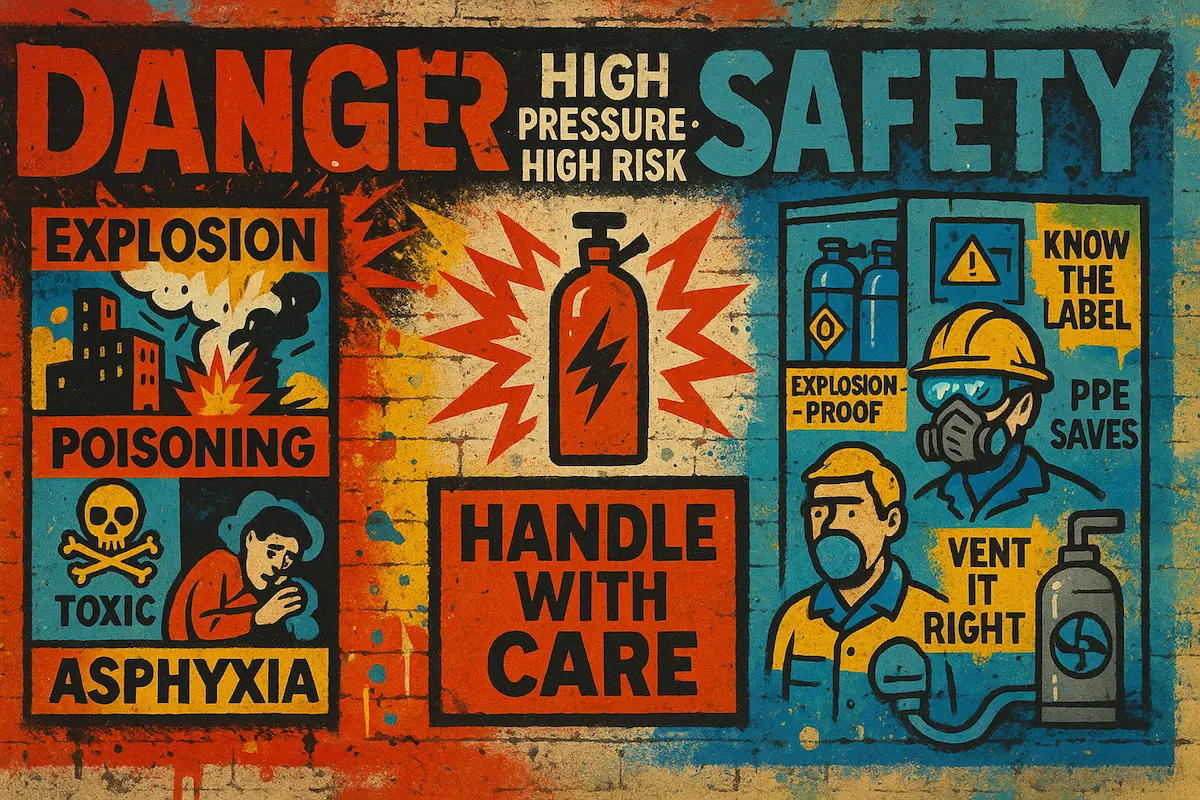

高圧ガスが危険とされる最大の理由は、「高い圧力」と「ガス特有の性質」が複合的に作用することで、爆発や中毒といった重大な事故を引き起こす可能性がある点にある。以下に、高圧ガスがもたらす具体的なリスクを整理する。

まず、圧力による破裂や爆発のリスクがある。ガスが高圧で密閉された容器は、その構造が損なわれたり、外部からの衝撃を受けたりすることで、突発的に破裂する可能性がある。破裂した場合、容器の破片が飛散し、人命に関わる事故に発展するおそれがある。

次に、可燃性ガスや酸化性ガスによる火災・爆発の危険性が挙げられる。可燃性ガスが空気と一定の割合で混合された状態で着火すると、爆発的な燃焼が発生する。また、酸化性ガスは通常は燃えにくい物質を燃焼させる促進剤として作用するため、火災の拡大要因となる。

さらに、毒性ガスの漏洩による健康被害も深刻な問題である。毒性ガスが漏れ出すと、吸引による中毒症状、最悪の場合は死亡に至るケースもある。特に密閉空間では、少量の漏洩でも人体への影響が大きくなる。

容器の落下や転倒による物理的危害にも注意が必要である。高圧ガス容器は重量があり、倒れたり転がったりすることで、周囲の機器や作業者に直接的な危害を加える場合がある。

また、液化された高圧ガスは蒸発するときに周囲の熱を奪う性質があり、低温障害(凍傷)や酸素欠乏症の原因になることもある。例えば、窒素ガスは無色・無臭であるため漏洩に気づきにくく、酸素濃度が低下しても初期段階では自覚症状が出にくい。

このように、高圧ガスは単なる「ガスの入った容器」ではなく、その圧力、化学的性質、使用環境が複合的に絡み合うことで多様な危険性を内包している。そのため、正しい知識と適切な管理がなければ、安全な利用は不可能である。

実際に起きた高圧ガス関連の事故事例

高圧ガスの危険性は理論上の話にとどまらず、実際に多数の事故が国内外で発生している。以下では代表的な事例を紹介し、それぞれの事故原因と教訓について整理する。

2021年、ある製造工場においてアセチレンガスの爆発事故が発生した。作業員がボンベのバルブを操作中にガスが漏れ、近くの溶接作業の火花が引火源となって爆発が起きた。この事故では複数の負傷者が出た。原因は、ボンベの劣化および保管場所の不適切さ、火気との距離管理の不備にあった。

また、2017年には飲食店の厨房でLPガスボンベが爆発し、建物の一部が倒壊する事故が報告された。店舗裏に保管されていたボンベからガスが漏れており、点火操作のタイミングで引火。漏洩検知器の不備や、定期点検の未実施が指摘された。

医療現場でも事故は起きている。2013年には、病院内で保管されていた酸素ボンベが転倒・破損して破裂し、作業員が重傷を負った。酸素は可燃性ではないが、火災を助長する性質を持っているため、周囲の可燃物の管理が不適切だったことも事故の拡大要因となった。

さらに、冷却用に使用される液化窒素による酸素欠乏事故も報告されている。研究施設の密閉空間で液体窒素が蒸発し、酸素濃度が急激に低下。作業員が意識を失う事故に至った。窒素は無色無臭であるため、酸欠状態に陥るまで異常に気づきにくいという特徴がある。

これらの事例に共通するのは、「高圧ガスの危険性に対する過信」と「基本的な安全管理の欠如」である。高圧ガスの取り扱いにおいては、設備の老朽化、点検の未実施、保管場所の不適切さ、作業手順の不徹底などが事故の引き金になることが多い。

高圧ガスを安全に取り扱うために必要な対策

高圧ガスによる事故を防ぐためには、その危険性を正しく理解し、日常的な取り扱いの中で適切な対策を講じることが不可欠である。以下に、具体的な安全対策のポイントを整理する。

まず、保管・設置場所の管理が基本となる。高圧ガス容器は直射日光を避け、通気性が良く、火気や熱源から十分に離れた場所に設置しなければならない。転倒防止のためには、チェーンや固定具を使って確実に固定することが求められる。

次に、使用前後の点検を徹底することが重要である。容器やバルブ、ホースの劣化や損傷、接続部からの漏れなどを確認し、異常があれば直ちに使用を中止する。ガス漏れを早期に発見するために、漏洩検知器の設置も有効である。

また、法令に基づく管理と資格制度の活用も欠かせない。高圧ガス保安法では、一定の条件下での取り扱いにおいては「高圧ガス製造保安責任者」などの資格保持者が必要とされており、講習や定期的な更新が義務付けられている。これらの制度を活用することで、リスク管理能力の底上げが可能になる。

さらに、ラベルや表示の明確化も重要な対策の一つである。容器にはガスの種類、圧力、危険性などが正しく表示されていなければならない。使用者が内容物を誤認した場合、適切な取り扱いや緊急時の対応が遅れる可能性がある。

加えて、事故を想定した訓練やマニュアル整備も有効である。万が一の漏洩や火災発生時に備え、避難経路や消火方法、緊急連絡体制を明確にしたマニュアルを整備し、定期的な訓練を実施することで、被害の拡大を防ぐことができる。

安全対策は単発的な措置ではなく、継続的な意識と行動の積み重ねが不可欠である。全ての関係者が危険性を共有し、ルールを守る文化を築くことが、高圧ガスの安全利用には欠かせない。

まとめ:高圧ガスのリスクを正しく知り、安全意識を持つことが第一歩

高圧ガスは、産業、医療、家庭など幅広い分野で欠かせない存在である一方、圧力や化学的性質に由来するさまざまな危険性を内包している。破裂、火災、中毒、酸欠など、多様なリスクが現実の事故として発生しており、その多くは「基本的な取り扱いミス」や「管理体制の不備」が原因となっている。

高圧ガスの危険性を回避するためには、まずその性質と構造的なリスクを正しく理解することが重要である。さらに、法令に基づく適切な保管・管理、使用前後の点検、資格取得や講習による知識の習得、緊急時対応マニュアルの整備など、多角的かつ継続的な対策が不可欠である。

便利さの裏に潜む危険性に目を向け、「安全な使い方」を実践し続けることが、高圧ガスと共にある社会における責任である。