火の色には、赤、橙、黄、青などさまざまな種類があります。特に赤い火と青い火の違いは、日常生活の中でも比較的よく目にするため、直感的に「色が違う=何かが違う」と感じる方も多いはずです。中でも「青い火は赤い火よりも温度が高い」といった説明を耳にしたことがある人もいるでしょう。

では、なぜ青い火の方が赤い火よりも高温とされているのでしょうか? その答えは、物理学と化学に関する知識にあります。火の色は単なる視覚的な現象ではなく、そこには波長やエネルギー、燃焼条件といった科学的な要素が関係しています。

この記事では、火の色の違いが生まれる仕組みや、それぞれの色が持つ温度的意味について詳しく解説します。青い火と赤い火の違いを理解することで、より深い自然科学の理解につながるはずです。

火の色は何によって決まるのか

火の色は、主に「光の波長」と「放出されるエネルギー量」によって決まります。燃焼によって発生した熱エネルギーが、目に見える可視光として放射される際、その波長の違いによって人間の目にはさまざまな色として映るのです。

物理学的には、物体が高温になると「黒体放射」と呼ばれる現象が起こり、温度に応じた波長の電磁波を放出します。この電磁波のうち、人間が知覚できる範囲(おおよそ380~750ナノメートル)が「可視光」と呼ばれ、波長の長い順に赤・橙・黄・緑・青・藍・紫と並びます。つまり、赤い光は比較的波長が長く、青い光は波長が短いという性質があります。

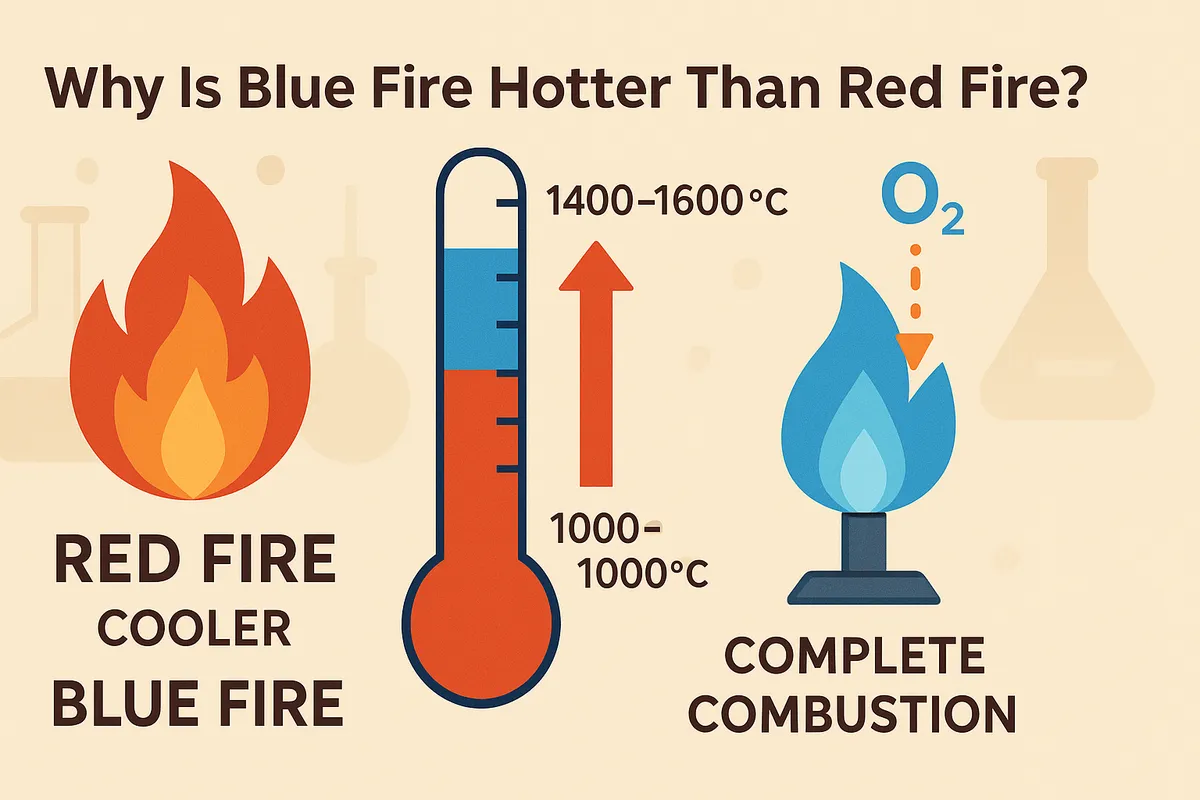

この波長とエネルギーには反比例の関係があり、波長が短くなるほどエネルギーは高くなります。したがって、青い光は赤い光よりも高エネルギーであるため、一般に「青い火=高温」「赤い火=低温」と理解されているのです。

また、火の色は燃焼に関与する物質の種類にも影響を受けます。たとえば、銅を燃やすと緑色の炎が現れるように、特定の元素が加熱されることで発する特有の色(発光スペクトル)があります。ただし、この記事では温度差による色の違いに焦点を当てるため、主に黒体放射と波長エネルギーの関係に基づいて火の色を説明しています。

青い火と赤い火の温度差の仕組み

青い火が赤い火よりも高温である理由は、主に「黒体放射」と呼ばれる物理法則に基づいています。黒体放射とは、理想的な放射体(黒体)がその温度に応じて特定の波長の電磁波を放出する現象です。物体の温度が高くなるほど、放出される光の波長は短くなり、よりエネルギーの高い青や紫に近づいていきます。

この関係を定量的に表すものとして「ウィーンの変位則」があります。この法則によると、最も強く放射される波長(λmax)は温度(T)に反比例し、式で表すと λmax × T = 一定 となります。つまり、温度が高くなればなるほど、λmax(最も強く放射される光の波長)は短くなり、青や紫に近づいていくのです。

例えば、ろうそくの炎の外縁部は赤や橙に見え、温度はおよそ800〜1000℃程度ですが、ガスバーナーの炎の先端や中心部は青色をしており、その温度は1500〜1700℃にも達します。このように、火の色の違いは、その部分の温度差を視覚的に反映しているのです。

また、青い火は燃焼がより完全に行われている状態でもあります。酸素の供給が十分であると、燃料が完全燃焼を起こし、発生するエネルギーが高くなるため、結果として温度も上昇し、青い光が多く放たれます。一方、酸素が不足して不完全燃焼を起こすと、温度は低くなり、赤みがかった光が目立つようになります。

燃焼に関わる化学反応と色の違い

火の色と温度の違いには、燃焼時に起こる化学反応の種類も大きく関わっています。特に注目すべきなのが「完全燃焼」と「不完全燃焼」の違いです。この燃焼の違いによって、生成されるエネルギー量と、それに伴う火の色が変化します。

完全燃焼とは、燃料が酸素と充分に反応し、二酸化炭素と水を生成する反応です。このとき、反応は高い効率で進み、多くの熱エネルギーが放出されます。例えば、メタン(CH₄)の完全燃焼は以下のように表されます。

CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O + 熱

この完全燃焼では温度が高く、青い光を多く含む炎が生じます。一方で、酸素が不足していると燃料が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素(CO)や煤(すす)といった副生成物が発生します。この不完全燃焼では熱の発生が抑えられ、火の温度は低くなり、赤や橙といった波長の長い光が目立ちます。

また、燃料の種類やその含有元素も火の色に影響を与える要素です。例えば、ナトリウムを含む物質が燃えると黄色の炎が出るように、特定の元素は加熱されると特有の色を発光します。これは「炎色反応」と呼ばれ、化学の実験でもよく利用される現象です。ただし、こうした元素特有の発光は色の違いを生む一因ではあるものの、火の温度そのものを直接的に示すものではありません。

このように、火の色は物理的要因だけでなく、化学的条件にも左右される現象です。燃焼がどれほど完全に行われているか、使用されている燃料にどのような成分が含まれているかといった点が、火の色と温度の両方に影響を与えています。

実生活における火の色と温度の例

火の色と温度の関係は、私たちの日常生活においてもさまざまな場面で確認することができます。以下にいくつかの代表的な例を挙げ、火の色とその温度との関係を具体的に見ていきましょう。

1. ガスコンロの炎

家庭用のガスコンロで見られる青い炎は、燃焼が非常に効率的に行われていることを示しています。燃料である都市ガス(主にメタン)は、酸素と十分に反応して完全燃焼を起こし、火の温度はおよそ1500~1700℃に達します。青い色は高エネルギーの光を反映しており、調理用としても効率的で安定した熱源となります。

2. ろうそくの火

ろうそくの炎は赤や橙色を中心としており、温度は外縁部で約800~1000℃程度と、ガスコンロより低温です。これはろうそくの芯から発生するガスが酸素と混ざるのに時間がかかり、完全燃焼に至らないためです。また、芯のすぐ近くには燃えきらなかった炭素粒子が存在し、それらが高温で加熱されて赤橙色の光を放ちます。

3. 花火や焚き火

花火では、火薬に含まれる金属元素によってさまざまな色の炎が見られます。例えば、ストロンチウムは赤、バリウムは緑、銅は青緑の炎を生み出しますが、これらは炎色反応によるもので、必ずしも高温とは限りません。焚き火では、酸素が不均一に供給されるため、火の中に赤や橙、白に近い色までさまざまな温度の部分が共存しています。

4. 金属加工における炎の利用

溶接や鍛造の現場では、酸素バーナーやアセチレンバーナーによって非常に高温の青い炎が使われます。これらの炎の温度は2000℃を超えることもあり、金属を容易に溶かすほどのエネルギーを持っています。

これらの例からも分かる通り、火の色は単なる見た目の違いではなく、背後にある燃焼状態や温度の指標として活用することが可能です。視覚的な色の変化を理解することで、火の安全な扱いや効率的な利用にもつながっていきます。

まとめ

青い火が赤い火よりも高温である理由は、光の波長とエネルギーの関係にあります。物体が放出する光の波長は温度によって異なり、温度が高くなるほど波長は短くなり、よりエネルギーの高い青い光が目立つようになります。これは黒体放射の法則やウィーンの変位則といった物理的原理に裏付けられています。

加えて、燃焼が完全に近いほど熱エネルギーの放出は大きくなり、青い火が発生しやすくなります。一方、不完全燃焼の場合は酸素が不足し、温度が下がることで赤や橙の炎が現れます。火の色は、化学反応の進み方や燃料の種類、酸素供給の状況など、さまざまな要因が組み合わさって決定されるのです。

日常生活においても、ガスコンロ、ろうそく、焚き火、花火など、火の色と温度の違いを目にする機会は数多くあります。火の色を見極める力は、安全な火の取り扱いや科学的理解を深める上でも重要です。火の色の背後にある科学的なメカニズムを知ることで、日常の中の「当たり前」をより深く理解する手助けとなるでしょう。