現在、世界で最も人口の多い国はインドであり、続いて中国がこれに続く。両国を合わせると、全人類のおよそ3分の1がこの2カ国に居住している計算になる。このような桁外れの人口規模は、単なる偶然や近年の現象ではなく、長い歴史と地理的・社会的条件の積み重ねによって形成されてきたものである。

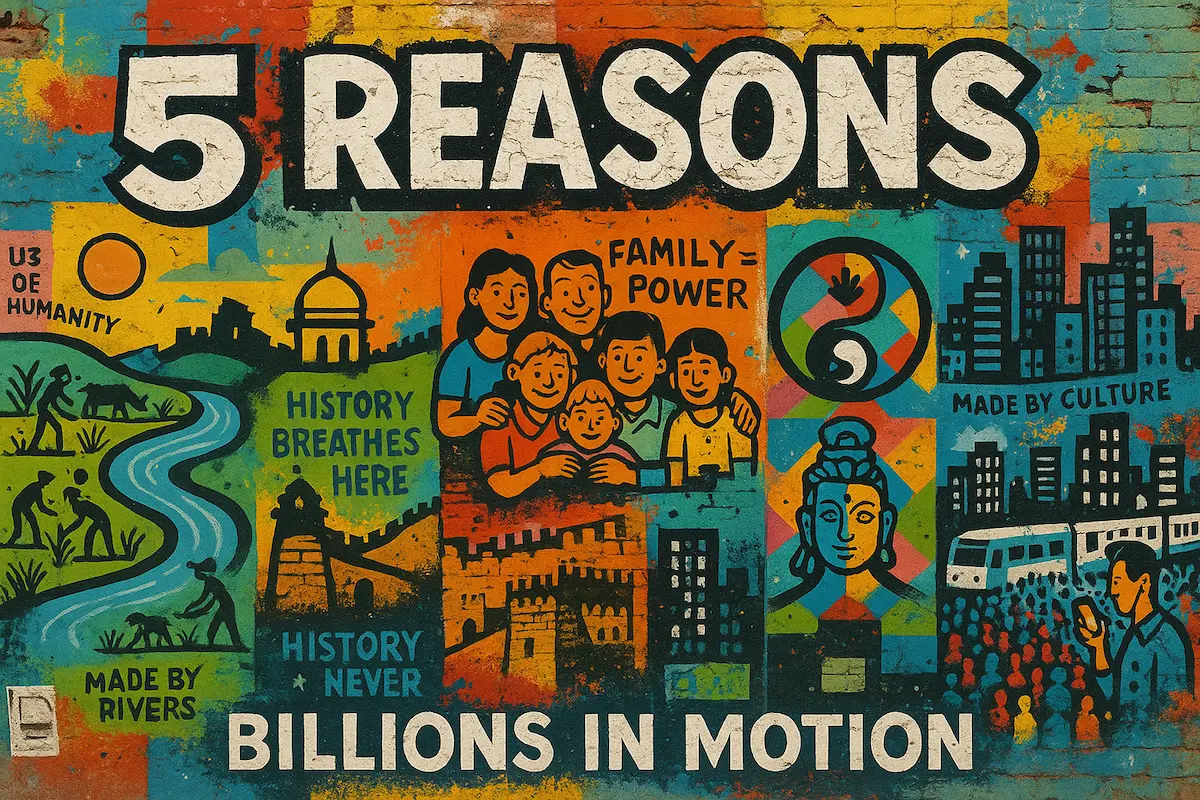

では、なぜインドと中国に限って、これほどまでに多くの人々が集中してきたのか。本記事では、古代から現代に至るまでの人口増加の背景を、地理・歴史・文化・制度といった多角的な観点から解説していく。

肥沃な大地と大河文明が育んだ人口基盤

インドと中国が古代から人口大国としての基礎を築いてきた最大の要因のひとつは、豊かな自然環境と農業に適した地理的条件である。中国では黄河や長江流域、インドではインダス川やガンジス川流域に代表される大河文明が早くから発展し、安定した農耕社会が形成された。

これらの地域では、定期的な氾濫により肥沃な土壌が供給され、稲作や麦作に適した土地が広がっていた。その結果、食料の安定供給が可能となり、都市化と人口集中が進んだ。食料生産の余剰は、農民以外の労働力や政治的組織の発展を支え、文明の高度化を促進した。

また、モンスーン気候による一定の降水量や、比較的温暖な気候も農業に適しており、飢餓のリスクが比較的低い地域として、長期にわたる人口増加が可能だった。特に中国南部やインドのデルタ地帯では、年に複数回の作付けが可能なため、人口密度の高い地域が早期から形成された。

統一国家と長期政権による人口管理の歴史

インドと中国が長きにわたり大規模な人口を維持・拡大してきた背景には、統一国家の形成と長期的な統治体制の存在がある。これにより、社会の安定や農業生産の管理、人口再生産の制度化が実現されてきた。

中国では、紀元前221年の秦による統一以降、漢、唐、宋、明、清といった中央集権的な王朝が数百年単位で継続した。これにより、戸籍制度や徴税制度など、人口を把握・管理するための行政インフラが早期に整備された。農地の分配や灌漑設備の維持管理なども国家主導で行われ、安定した食糧供給と人口扶養が可能となっていた。

一方のインドも、マウリヤ朝やグプタ朝、ムガル帝国などの広域統一政権が誕生し、人口の集中と再生産を可能にする統治システムを構築した。特にムガル帝国期には農地課税制度が整備され、農業労働力としての家族単位の生産構造が強化された。

両国に共通するのは、統一政権が社会のインフラと人口構造の維持を制度的に支えていた点にある。これにより、人口が激減するような大規模な飢饉や戦乱を比較的抑えることができ、人口の長期的増加が可能となった。

宗教・文化・社会構造と出生率の関係

インドと中国における高い出生率の背景には、宗教的価値観や家族観、社会制度などが深く関わっている。これらの文化的・社会的要素が、人口の自然増を長期にわたって後押ししてきた。

中国では、儒教思想が根強く浸透しており、「孝」の観念が家族制度の基盤となっている。子どもを多く持つことが親孝行とされ、特に男子の継承が重視された。この価値観は、経済的負担があっても子どもを多くもうける動機として機能していた。また、農村部では家族労働力としての子どもの重要性が高く、子だくさんが生産力の象徴とされていた。

インドでは、ヒンドゥー教やイスラム教といった複数の宗教が共存する中で、子どもは神の授かりものであり、避妊や中絶に対する宗教的抵抗感が強い傾向がある。また、カースト制度に代表される社会構造の中で、家系の継続や社会的地位の維持のために多くの子どもをもうけることが奨励される風潮もあった。

さらに、教育水準や女性の社会進出が近代まで限定的だったことも、高い出生率の要因といえる。女性が若年で結婚し、出産期間が長期にわたることで、自然と家族の規模が大きくなりやすかったのである。

近代以降の人口政策とその影響

20世紀以降、インドと中国はそれぞれの国家戦略として人口の増加を抑制する政策に取り組んできた。これらの政策は経済発展や社会安定を目指す上で不可避とされ、その結果、人口動態にも大きな影響を与えることになった。

中国では1979年に「一人っ子政策」が導入され、都市部を中心に強制力を伴う出生制限が実施された。この政策は一定の効果を上げ、急激な人口増加を抑えることに成功したが、高齢化の加速や男女比の偏りといった副作用も招いた。その後、2016年には「二人っ子政策」、2021年には「三人っ子政策」へと緩和されたが、出生率の回復は限定的である。

インドでは、中国ほど強制的ではないが、1960年代から避妊の普及や啓発活動を通じた人口抑制政策が進められた。特に1970年代には男性への強制的不妊手術が問題視されたが、その後は教育と保健医療の改善を軸とした穏健な人口抑制策が主流となった。その成果として、インドでは都市部や教育水準の高い地域を中心に出生率の低下が見られるようになった。

ただし両国ともに、長期にわたって形成された人口構造や文化的価値観は根強く、政策の即効性には限界があることが明らかとなった。また、出生率が低下した現在では、労働力の減少や高齢化社会への備えが新たな課題として浮上している。

なぜ他の国は同じように人口が増えなかったのか

インドと中国が人口大国となった一方で、同様の地理的・歴史的背景を持つ他国では、同じような人口増加が見られなかった。その違いを明らかにすることで、両国の特異性がより際立ってくる。

まず、アフリカや中東、東南アジアの一部地域も肥沃な土地や大河流域に恵まれていたが、多くは長期的な政治的分断や不安定な統治体制のもとに置かれていた。その結果、農業生産の継続性や人口再生産のインフラが十分に整備されず、大規模な人口集積には至らなかった。

また、ヨーロッパ諸国は中世以降、戦争や疫病、寒冷な気候条件によって人口成長が周期的に抑制されてきた。さらに産業革命以後は出生率の低下が急速に進行し、現代に至るまで人口増加は緩やかである。

南北アメリカ大陸に関しては、先住民の人口がかつては多かったものの、大航海時代以降の植民地支配と疫病流入により激減。その後の人口増加は、主に移民の流入によって形成されたものであり、自然増による大規模人口形成とは性質が異なる。

このように、インドと中国が長期にわたって広域統一政権と安定した農業経済、文化的・社会的な出生促進構造を維持してきたことは、他国に見られない特殊な条件である。それゆえに、両国は例外的な規模での人口成長を実現することができたのである。

まとめ:多層的な要因が生んだ人口大国という現実

インドと中国が世界最大の人口を抱える国家となった背景には、単一の要因では説明できない複雑で多層的な歴史的・地理的・社会的条件が存在する。肥沃な大地と大河文明がもたらした農業基盤、統一国家による長期的な安定統治、宗教や文化が支える高い出生率、さらに近現代における人口政策の影響まで、それぞれの要素が有機的に絡み合いながら、現在の人口構造が形成されてきた。

これに対し、多くの国々では政治的不安定、自然環境の制約、戦争や疫病などが人口の増加を妨げてきた。こうした比較からも、インドと中国の人口の多さが自然発生的な現象ではなく、歴史的選択と環境条件の積み重ねによって導かれた結果であることが明らかになる。

今後は、両国ともに高齢化や都市化、労働力構造の変化といった新たな人口問題に直面していくことになる。かつての「人口大国」の優位性が、そのまま未来の強みとなるとは限らない。だからこそ、人口の多さの背景を理解することは、将来の課題を考える上でも重要な視点となる。