日常生活の中で目にする製品の多くに「Made in China」の文字が記されている。衣類や家電、雑貨から精密機器に至るまで、その価格の安さに驚かされることも少なくない。日本国内で同様の商品を購入しようとすると、中国製品のほうが圧倒的に安価で手に入りやすい場合が多い。なぜこれほどまでに価格差が生じるのか──

その背景には、中国独自の経済構造、政府の政策、そしてグローバル市場における製造戦略が複雑に絡み合っている。本記事では、中国製品が安く提供される理由について、複数の視点からその実態を解き明かしていく。

中国の労働コストが依然として安い

中国製品の価格競争力を語るうえで、まず注目すべきは労働コストの低さである。中国は改革開放以降、豊富な労働人口を背景に製造業を急速に発展させ、世界の工場と呼ばれる地位を確立した。その過程で、低賃金労働者の存在が製品価格を大幅に抑える要因となった。

確かに近年では、中国の都市部を中心に賃金上昇が見られるが、それでも東南アジア諸国と比較して製造インフラが整っており、生産効率を考慮すると依然としてコストパフォーマンスの高い労働力市場といえる。特に内陸部や地方都市では、月給換算で日本円にして数万円台というケースも珍しくなく、企業にとっては魅力的な労働環境となっている。

さらに、中国では労働者が住宅・医療などの社会保障を自己負担する割合が高く、企業側の負担が比較的抑えられている点もコスト面に影響を与えている。これにより、製品単価に含まれる人件費の割合が低くなり、結果として消費者に届く製品価格が安くなる構造が生まれている。

大量生産とサプライチェーンの集積によるコスト削減

中国製品の安さを支えるもう一つの要因は、圧倒的なスケールで行われる大量生産と、製造業が集積した地域の存在である。中国には、深圳や広州、東莞といった電子機器の製造拠点をはじめ、各分野の製造が集約された地域が存在し、それぞれが巨大な産業クラスターを形成している。

このような地域では、部品の供給、組み立て、検品、出荷といった一連の工程を地理的に近接した場所で完結できるため、物流コストや時間的ロスが大幅に削減される。加えて、各工程の専門企業が連携することで、分業体制が高度に最適化され、製造コストの極小化が実現している。

また、大量生産によるスケールメリットも見逃せない。大量の受注に対応できる生産能力を有する中国の工場では、1単位あたりの固定費が下がり、結果として製品単価の低下につながる。この構造は、特に低価格帯の製品において強い競争優位性をもたらしている。

製造業に必要な資材や機械設備の供給業者も地域内に集中しており、部品調達の迅速化とコスト削減にもつながっている。これらの集積型サプライチェーンが、中国製品の低価格を実現する強力な基盤となっているのである。

政府による輸出支援と補助金制度

中国政府は、長年にわたって製造業と輸出産業を国家戦略の柱として重視してきた。そのため、企業の競争力を高めるための各種支援策や補助金制度が整備されており、これが製品価格の引き下げに大きく寄与している。

代表的な政策としては、輸出型企業に対する税制優遇措置がある。例えば、輸出企業には付加価値税(VAT)の還付制度が設けられており、一定条件を満たす製品については税負担が軽減される。これにより、企業はコストを抑えたまま海外市場に安価な商品を提供することが可能となる。

また、特定の産業分野──たとえば太陽光発電、電気自動車、電子部品などに対しては、政府が直接的な補助金や設備投資支援を行うことで、業界全体の価格競争力を底上げしている。このような戦略的支援は、先進国企業との価格競争において中国企業が有利に立つための武器となっている。

さらに、地方政府も地元の雇用創出と産業育成を目的として、用地提供や税優遇、融資支援といった形で企業誘致を行っており、これも製造コストの引き下げにつながっている。こうした制度的後押しは、中国製品の安さを根底から支える要素となっている。

知的財産や品質管理コストの抑制

中国製品の価格が安く抑えられる要因の一つに、知的財産権(IP)や品質管理にかかるコストの低さが挙げられる。これは、先進国のメーカーに比べて特許や商標、設計に対する投資比率が相対的に低いことを意味している。

特に中小メーカーやノンブランド製品の場合、自社で技術開発を行うよりも、すでに市場に存在する製品の設計や機能を模倣して製造する傾向が強い。こうした戦略により、研究開発やデザインにかかる初期投資を大幅に削減することが可能となり、その分、製品価格に反映されるコストも下がる。

また、製品の品質や耐久性に関しても、必要最低限の基準に留めることが多く、厳格な品質管理体制や検査コストをかけない分、製造コストを抑えることができる。特に単価の安い日用品や雑貨では、品質よりも価格重視の消費者ニーズに応える形で、こうしたコスト戦略が効果を発揮している。

ただし、これには一定のリスクも伴う。模倣製品や基準未達の製品が出回ることで、品質トラブルや安全性の問題が指摘されるケースもある。それでも、価格の安さを優先する市場では、知的財産と品質への投資を抑える戦略が有利に働く局面が多いのが実情である。

為替レートの影響と価格競争力

中国製品の価格が国際市場で安く感じられる背景には、為替レートの影響も大きく関係している。人民元は長年にわたり、対ドル・対円で相対的に安い水準にあるため、中国から輸入される製品は他国通貨で見た際に割安になる傾向がある。

中国政府はかつて為替を厳しく管理しており、輸出企業に有利な元安政策が続いていた。現在では徐々に為替制度が自由化されつつあるものの、それでも元の水準は輸出に有利な状況を維持している。これは、日本を含む輸入国の立場から見ると、「同じ製品でも価格が安くなる」という実感につながる。

また、為替の安定性も価格競争力に寄与している。大きな為替変動が起きにくいことで、長期的な契約や大量輸入においてもコスト予測がしやすく、企業にとってのリスクが低減される。結果として、卸売業者や小売業者が安心して中国製品を扱いやすくなり、市場への流通量が増加。価格面での優位性がより強調される構図となっている。

つまり、人民元という通貨の特性と為替政策が、国際市場における中国製品の価格優位性を支える見えない力として作用しているのである。

テクノロジーと自動化による生産効率の向上

中国製品の安さは、「人件費が安いから」だけでは説明しきれない。近年では、高度なテクノロジーと自動化システムの導入によって、製造プロセス全体の効率が大幅に向上していることも、重要なコスト削減要因となっている。

中国はここ十数年で、製造業におけるロボティクスやIoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)などの先端技術を積極的に導入し、「スマート工場」と呼ばれる次世代の生産モデルを構築してきた。これにより、人間の手を必要としない自動ラインでの生産が可能となり、ミスの削減、スピードの向上、人的コストの削減という三重の効果が生まれている。

さらに、こうしたハイテク化は一部の大手企業にとどまらず、中小規模の製造業者にも広がりつつある。政府の支援策や民間投資の後押しにより、先進的な機械設備へのアクセスがしやすくなっており、結果として業界全体のコスト構造が改善されている。

このように、中国は単に「安い労働力」に頼る段階を脱し、テクノロジーによる効率性の追求を通じて、さらなる低価格化を実現している。これが、価格を抑えつつ一定の品質を維持するという、国際競争における強みにつながっている。

まとめ:中国製品の安さは多要素の組み合わせによる結果

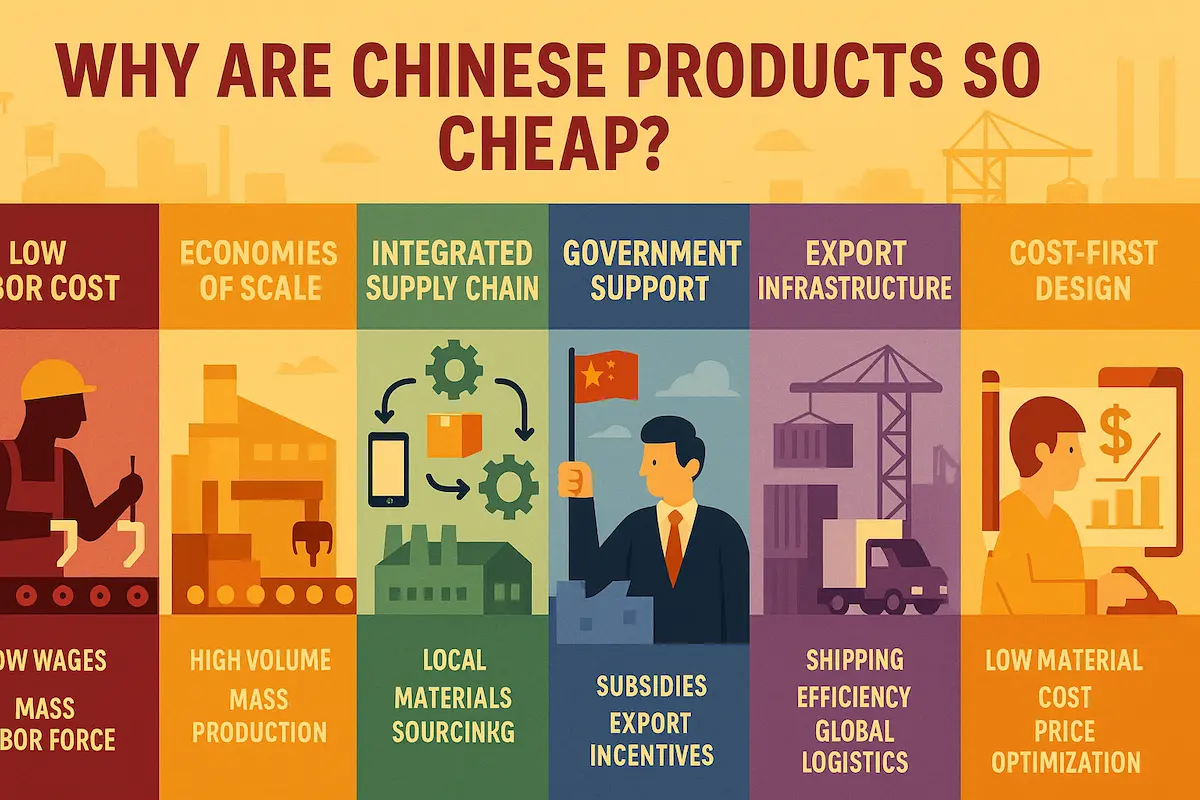

中国製品が安価に提供される背景には、単一の要因ではなく、複数の構造的・政策的要素が複雑に絡み合っている。低い労働コスト、大量生産体制、サプライチェーンの集積、政府の支援策、知的財産や品質管理への投資抑制、そして為替の影響や生産技術の高度化といった、相互に補完し合う要素がその価格競争力を支えている。

特に注目すべきは、従来型の安価な人件費依存から脱却しつつある点である。今や中国は、技術革新と効率化によって「安くてそこそこ高性能」な製品をグローバル市場に大量供給できる国へと進化している。このような進化は、単なるコスト競争にとどまらず、世界のサプライチェーン全体に影響を与える存在感となっている。

今後、中国製品の品質や価格にどのような変化が現れるかは、国内経済の動向や国際関係、テクノロジーの進展次第といえる。ただし現時点において、中国製品が「安い」と感じられる背景には、極めて戦略的かつ実利的な要素が揃っていることは明らかである。